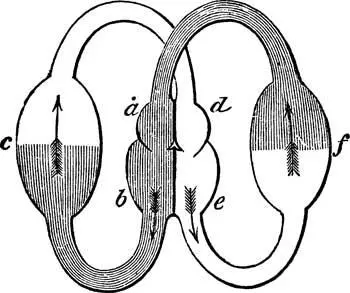

Сюжет с анализом крови, выполненным Линдси, по-своему парадоксален. Результаты и вывод, сделанный автором исследования, как будто относятся к разным темам. Результаты показали, что в крови психически больных нет ничего, что отличало бы ее от крови здоровых. Количество и соотношение клеток — те же самые, что и в контрольной группе. Из этого отрицательного результата Линдси делает вывод о том, что психические болезни по существу не отличаются от болезней тела. Отсутствие биомаркеров «безумия» предлагается в качестве доказательства того, что «безумие» возникает из-за каких-то, пока еще не определенных, аномалий в организме.

Тридцать лет спустя британский врач Самуэль Рутерфорд Макфэйл (1857–1931) занялся этим же вопросом — есть ли связь между составом крови и психическими болезнями? Результаты получились неоднозначными [224] Macphail S. R. Clinical Observations on the Blood of the Insane // Journal of Mental Science. 1884. Vol. 30. N 131. P. 378–389.

. Некоторые различия уровня гемоглобина в экспериментальной группе и контрольной группе были найдены, но дизайн исследования явно недотягивал до разумных стандартов качества. В экспериментальной группе были люди с разными диагнозами, в ходе исследования выяснилось, что есть несколько переменных, от которых зависит анализ данных — возраст, масса тела, время года, а также насколько часто пациент мастурбирует.

* * *

Анализы крови в психиатрии XIX в. не обнаружили практически ничего, достойного внимания. Но важен сам факт, что в 1850-х гг. путь к знаниям о психопатологии впервые попытались проложить в сфере лабораторных исследований. Поэтому работу Линдси можно считать прототипической для биологической теории психических расстройств.

Биологическая психиатрия самоопределяется как метод поиска, как познавательная стратегия, а не как система утверждений. Необнаружение биологических маркеров не опровергало тезис о биологической природе психических болезней. В данном случае смысл поиска заключается в самом процессе поиска.

Лабораторные исследования того времени, не обогатив теорию психических расстройств фактами, обозначили исторический поворот к психиатрии, которую, пользуясь философским жаргоном, можно назвать эмпирической или позитивистской психиатрией .

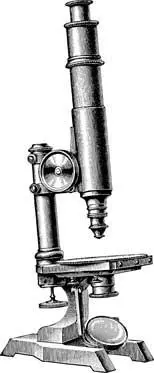

Поворот в этом направлении был облегчен совпадением нескольких моментов. Во-первых, созрели эвристически полезные вопросы. Удачно сформулированный вопрос — необходимое условие продуктивного исследования. Биологическая психиатрия появляется тогда, когда достраивается система вопросов, на которые она призвана ответить.

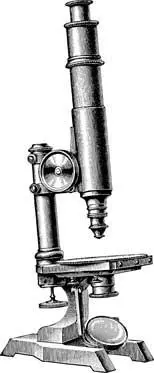

Во-вторых, в распоряжении ученых оказались подходящие инструменты для поиска ответов: микроскоп и методы подсчета клеток крови.

В-третьих, сформировалась потребность в систематическом изложении медицинской психологии. Для профессионального образования нужны учебники, а для написания учебников необходимо систематизировать накопленные знания.

Чем систематичнее упакована информация, тем легче ее передавать другим людям. Опыт передать невозможно, потому что опыт бывает только личным, о нем можно лишь рассказать. Невозможно пересадить в голову ученика интуицию, чутье, «клиническое мышление» или посредством какого-нибудь ритуала передать харизму «врача от Бога». Зато можно упорядочить эмпирические сведения и изложить их в логически непротиворечивом виде.

В этом проявляется важнейшая цивилизационная ценность биологической психиатрии, какими бы скромными ни виделись ее практические достижения. Эмпирическая психиатрия — это теория, сравнительно неплохо приспособленная для нужд преподавания.

В XIX в. посещение бедламов мало что могло дать студентам, изучающим психические болезни. Там жили хроники без ярких симптомов, а работающим врачам не хватало времени и сил для общения с учащимися. Нужна была кафедра психиатрии, такая же, как другие медицинские кафедры в университете.

Символично то, что у истоков университетской психиатрии стоял Вильгельм Гризингер, влиятельный представитель биологического направления в психиатрии. Гризингер — автор кратчайшего credo биологической психиатрии: «Пациенты с так называемыми «душевными болезнями» на самом деле люди с болезнями нервов и мозга» [225] Griesinger W. Vorwort // Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 1868. N 1. P. I–VIII.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Филиппов Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века] обложка книги](/books/432181/dmitrij-filippov-bespochadnaya-psihiatriya-shokiruyuchi-cover.webp)