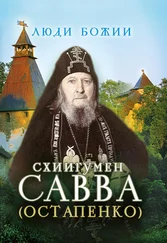

Все это умиляло сердце отца Саввы и воодушевляло на благодарственную хвалебную молитву. Он чувствовал, что Сама Царица Небесная, утешая «изгнанника», взяла его под Свой Державный Покров.

Красота природы смягчила его скорбь. Явилось былое дерзновение в молитве, уверенность в близости Бога и Владычицы Пресвятой Богородицы. Но прочитав однажды изречения иеросхимонаха Парфения: «Украшение монаху - келлия его» и «Никто не возвращался в келлию свою таким, каким вышел из нее», он задумался над этими словами и решил понести подвиг затворничества. Но вдруг увидел сон: в пустынном месте демон втолкнул его в массивный железный шкаф, и дверь автоматически закрылась. Гибель казалась неизбежной, и им овладел страх. Вдруг он услышал, как духовные чада поют пасхальную стихиру «Да воскреснет Бог…». Стал читать и он эту молитву - дверь открылась. Все духовные чада обрадовались и потянулись к нему. После такого сновидения он укрепился в подвиге старчества. Отец Савва решил опять всем своим существом, без остатка, отдаться служению ближним, следуя Христовой заповеди о любви, а не замыкаться в своей келлии.

С первых же дней пребывания в Псково-Печерской обители старец приступил к труду во славу Божию. В это время на него было возложено и другое послушание - благочинного. С горячим усердием он приступил к его выполнению. По его инициативе был утвержден ежедневный братский молебен перед ракою с мощами преподобномученика Корнилия и установлено ежедневное чтение после вечернего богослужения акафистов особо чтимым иконам храмовых и местных святых.

Следует упомянуть о крайней бедности и скудости, какую испытывала в то время святая обитель: пожертвования монастырю от богомольцев были незначительны. Обитель тогда была мало известной, богомольцев было мало. Для вновь прибывшего неутомимого труженика открылось обширное поле деятельности и в этом отношении.

Паломники, знавшие его по Троице-Сергиевой лавре, и духовные чада из разных городов и селений устремились в Печоры, больные тянулись к нему и получали исцеление.

Старец не таил дарований, которыми щедро наградил его Господь. Он всегда искал случая, кому бы помочь, стремился не упустить ни одну человеческую душу, привести ее к искреннему покаянию.

Премудро врачевал он болезни души - для каждой язвы применял свой пластырь. Осторожно, как бы держа души в своих руках, он бережно освобождал их от пороков и страстей. Все чувствовали это и тянулись к нему.

С появлением отца Саввы в Псково-Печерской обители началось оживление: умножилось число богомольцев и значительно улучшилось благосостояние обители. Многочисленные духовные чада старца, по его благословению, старались помочь монастырю в материальных нуждах. Их добрые пожертвования и всевозможная помощь сравнительно быстро избавили монастырь от скудости и бедности. Хозяйство обители укрепилось, шились новые облачения, украшалась внутренность храмов. Московские духовные чада отца Саввы пожертвовали дорогую лампаду, которую он благословил повесить к мощам преподобномученика Корнилия. Отец Савва и сам был неутомимым тружеником, везде чувствовалась его забота.

В то время монастырь имел свои поля вокруг обители, но работать было некому, не хватало рабочих рук. И вот, бывало, батюшка просит богомольцев:

- Кто может и хочет помочь обители, поработайте на поле. А я за вас помолюсь! - И всем радостно станет от такого благословения.

Отрадно было смотреть, как усердно копошатся на поле люди, да батюшка и сам туда придет и еще больше всех воодушевит, а потом благословит в трапезную подкрепиться. Как радостно было на сердце у богомольцев в такой благодатный день!

Заботясь о благоустроении обители, старец проявил себя как истинный бессребреник. Он никогда не копил денег, всю надежду возлагая на Бога и Пресвятую Владычицу. Все пожертвования он тут же немедленно отдавал на нужды обители и раздавал нуждающимся. Но основной его заботой было духовное воспитание и окормление народа. Именно в этом отношении особенно сильно проявилась его деятельность. Ведь богомольцы собирались сюда отовсюду, и нужно было зажечь в них ту благодатную искру, которая могла бы воспламенить их сердца Божественным огнем, а через них возбудила бы святую жажду спасения и в сердцах родных и близких. Так и получалось в действительности. Побывав в обители и послушав поучения «доброго пастыря», люди пересказывали их домашним. Новые богомольцы тянулись в обитель, к старцу.

Читать дальше