В 2006 г. доктор Блюмих и его коллеги продемонстрировали возможности своей машины, сделав МРТ-снимки мумии древнего человека Эци, замерзшего во льдах примерно 5300 лет назад, в конце последнего ледникового периода. Поскольку замерз Эци в неловкой позе с разведенными в стороны руками, запихнуть его тело в традиционный аппарат МРТ было довольно проблематично, но портативный аппарат доктора Блюмиха без труда справился с задачей и получил снимки.

Физики считают, что с ростом мощности компьютеров МРТ-аппарат будущего может быть не больше сотового телефона. Данные с такого устройства можно будет сразу же переправить на суперкомпьютер, который обработает информацию и построит трехмерное изображение. (В этом случае слабость магнитного поля компенсируется увеличением вычислительных мощностей.) Тогда исследования многократно ускорятся. «Возможно, создание прибора, подобного фантастическому трикордеру из фильма “Звездный путь”, уже не за горами», — считает доктор Блюмих. (Трикордер — небольшой ручной сканирующий прибор, способный мгновенно диагностировать любую болезнь.) В будущем у вас в домашней аптечке, возможно, будет стоять более мощный компьютер, чем тот, которым на сегодняшний день может похвастаться крупная университетская клиника. И вам не придется ждать от клиники или университета разрешения воспользоваться дорогущим МРТ-устройством; вы сможете сами, не выходя из гостиной, собрать всю необходимую информацию (для этого достаточно будет провести над телом портативной МРТ-машинкой) и отправить ее по электронной почте в лабораторию для анализа.

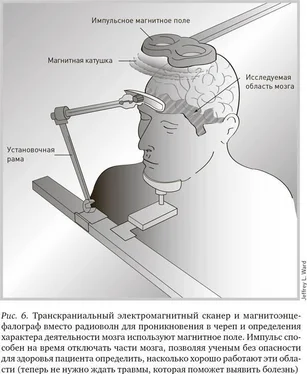

Это, кстати, может означать, что когда-нибудь появится возможность сделать телепатический шлем на основе МРТ, ведь разрешение при использовании этого метода намного лучше, чем при ЭЭГ-сканировании. Вот что, вероятно, нас ждет в будущем. Внутри шлема будет располагаться электромагнитная катушка для генерации слабого магнитного поля и радиоимпульсов, зондирующих мозг. Во время боя необработанные МРТ-сигналы станут отправляться на карманный компьютер на поясе солдата. После этого информация будет передана по радио на сервер, расположенный далеко от поля сражения. Окончательная обработка данных будет проводиться на суперкомпьютере в далеком городе. После обработки сообщение будет передано по радио обратно к солдатам на поле сражения. Бойцы либо услышат сообщение через наушники, либо получат его через электроды, помещенные на слуховую зону коры мозга.

DARPA и человеческий фактор

Учитывая стоимость исследований, мы имеем право спросить: кто за них платит? Частные компании лишь недавно проявили интерес к этой передовой технологии, но и сейчас многие из них не спешат вкладывать деньги в исследования, которые еще неизвестно когда окупятся, да и окупятся ли. Пока основным спонсором этих исследований является принадлежащее Пентагону Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA), инициировавшее в свое время исследования некоторых важнейших технологий XX в.

Агентство DARPA было образовано президентом Дуайтом Эйзенхауэром после того, как русские в 1957 г. запустили первый спутник на орбиту Земли, шокировав тем самым западный мир. Осознав, что Соединенные Штаты могут легко проиграть Советам гонку за новые технологии, Эйзенхауэр основал Агентство, чтобы страна могла и дальше конкурировать с русскими. С годами некоторые проекты, начатые по инициативе Агентства, настолько разрослись, что стали независимыми. Одним из первых отпрысков DARPA стало NASA.

Стратегия Агентства читается как научная фантастика: его «единственным ориентиром являются радикальные инновации». Единственный смысл его существования — «ускорение наступления будущего». Ученые DARPA постоянно раздвигают границы физически возможного. Как сказал один из бывших руководителей Агентства Майкл Голдблатт, они стараются не нарушать законов физики, «или по крайней мере не нарушать сознательно. Или по крайней мере не больше одного в каждой программе».

Однако от научной фантастики Агентство отличает впечатляющий список вполне реальных достижений. Одним из самых ранних проектов DARPA 1960-х гг. был ARPANET, представлявший собой военную телекоммуникационную сеть, которая, по мысли разработчиков, должна была обеспечить электронную связь между учеными и чиновниками во время и после третьей мировой войны. В 1989 г. Национальный научный фонд решил, что в свете развала советского блока нет смысла держать эту разработку в секрете. Эту технологию рассекретили; чертежи и коды были опубликованы, и в результате ARPANET стал Интернетом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу