Если неономенклатурная и национально-демократическая элиты, разделив сферы влияния, создали мощный «центристский буфер», сдерживавший социальный взрыв, то правые националистические и левые коммунистические радикалы как раз именно своим непримиримым соперничеством (в отличие от России, где шовинисты и коммунисты общими усилиями провоцировали путчи и массовые беспорядки) снижали потенциал взрывоопасного экстремизма. В результате ни те ни другие не смогли заручиться решающей поддержкой люмпенизированных и маргинальных слоев населения, составляющих основную деструктивную силу социального протеста.

Становление двойной институциональной системы, 1994–1998

Первые годы независимого существования Украины, при всех политико-реформистских и рыночных экспериментах новой власти, практически не привели к становлению новых институтов, обладающих легитимным статусом в обществе и действенной институциональной инфраструктурой. В этих условиях обнаруживалось все больше свидетельств восстановления легитимности элементов советской институциональной системы: государственного патернализма, коммунистической партии, «псевдоприватизированных» (якобы акционерных) предприятий и т. п. Многие старые социальные институты начали все более активно функционировать в новых социальных условиях. Вместо ожидаемого их вырождения произошло своеобразное перерождение, образно говоря – «реинкарнация». Благодаря этому в социальной структуре постсоветского общества сохранились многие статусные и ролевые позиции для социальных акторов, занимавших аналогичные позиции в прошлом. Так, например, в новых государственных структурах оказалась практически без материального, социально-статусного и морального ущерба старая номенклатура.

И хотя власти Украины постоянно подчеркивали свою приверженность западной идеологии и свое стремление к интеграции с Западом, образовавшееся «государство-кентавр» (с головой, направленной на Запад, но не способное реально двигаться в вожделенном направлении из-за упирающегося «социалистическими копытами» базиса) являло собой «переходный социум», чей статус становился все более неопределенным с точки зрения демократической и рыночной перспективы. Под воздействием разнонаправленных импульсов политического и экономического развития «общественный организм» эволюционировал в направлении, противоположном первоначальным декларированным ожиданиям, когда на фоне массового разочарования в чудодейственности демократических деклараций усилилась ностальгия по утраченному «социальному порядку».

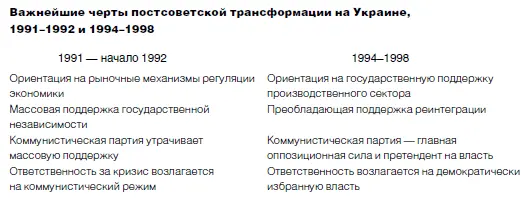

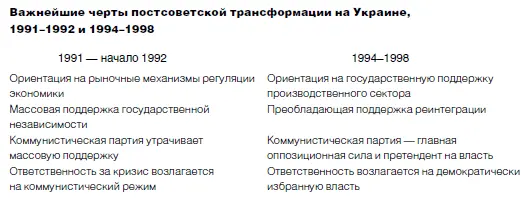

В этом контексте наиболее важные отличительные черты инициального этапа постсоветских трансформаций и этапа, последовавшего за двумя первыми годами институциональных изменений, состояли в следующем:

Эти изменения стали возможными благодаря существенной эволюции массового сознания, в котором прогрессировало неприятие института многопартийности, заметно укрепились позиции противников частной собственности на землю и предприятия. Казалось бы, несколько лет свободной жизни, появление слоя собственников и мощный «выброс» частной экономической инициативы должны были способствовать постепенному изживанию коммунистических привычек и умонастроений у значительной части населения. Однако ни этот фактор, ни даже пополнение демократического лагеря несколькими когортами молодежи, среди которой коммунистические ориентации распространены в наименьшей мере, не привели к расширению сферы влияния демократических ценностей. Призрак коммунизма постепенно обретал зримые черты и вполне весомые властные амбиции.

И все же украинское общество даже в таких условиях избежало угрозы «второго пришествия» коммунистического мессии и агрессивных социальных конфликтов. Объяснить это, на наш взгляд, можно, приняв концепцию становления парадоксальной «институциональной гиперполноценности», основанной, с одной стороны, на том, что системообразующие институты советского общества, утратив легальность в результате перестройки и развала СССР, не утратили традиционной легитимности – согласия людей с социальными правилами, основанными на идеологии государственного патернализма, сохранении государственной собственности на крупные предприятия, социалистических льгот для населения и привилегий для правящей элиты, неизменности государственного сектора в социальной сфере – образовании, здравоохранении, науке, художественной культуре, управлении конфессиональными и межэтническими отношениями. С другой стороны, нелегальные (теневые) институты советского общества – теневой рынок («левое» производство и спекуляция в условиях дефицита), блат и коррупция, организованная преступность, двойная мораль (разрыв между публичной и приватной моральной позициями) – трансформировались в легальные институты «переходного общества», но не приобрели должной легитимности в силу их массового восприятия в качестве «узаконенного беззакония». Отсюда и несогласие людей жить по формально легализованным, но остающимся «теневыми» по сути правилам и признавать новые учреждения в качестве базисной институциональной инфраструктуры общества. Испытывая чувство аномической деморализованности, недоверия и неудовлетворенности своим положением в обществе, большинство граждан Украины находились в состоянии амбивалентности по отношению к институциональным образованиям, легальность или легитимность которых не обеспечены правом или моралью. Такого рода амбивалентность проявилась в массовом согласии жить в таком институциональном пространстве, где легальность обеспечивается самим фактом узаконенного существования новых институтов, а легитимность – сохранением мимикрировавших старых институтов, сохраняющих традиционную регулятивную функцию и опирающихся на сохраненные элементы социальной инфраструктуры, старые социальные позиции и ролевые предписания. Таким образом и формировалась «институциональная гиперполноценность» украинского общества, основанная на согласии людей жить в таком институциональном пространстве, где действуют и старые и новые институты, обеспечивающие своим противоречивым сосуществованием наличие всех необходимых для социальной интеграции и стабильности атрибутов институциональности. Классическим примером институциональной двойственности является деятельность народных депутатов Украины, большинство которых одновременно являются активными участниками предпринимательской деятельности, поскольку институты властные и коммерческие образовали то, что, пользуясь термином Р. Инглехарта, можно назвать «симбиотической взаимосвязью». В такой парной взаимосвязи оказались практически все институциональные образования, обеспечивая гражданам Украины возможность в каждом институциональном секторе испытывать двойную институциональную нагрузку и находить необходимые для социального согласия атрибуты легальности и легитимности.

Читать дальше