Первым в речевой коммуникации был жанр аргументации, или аргументативный жанр. В греческой полисной демократии и в устных обществах аргументативная функция играла важную роль. Во-первых, известно, что данный жанр возник еще в дописьменную эпоху и был основным инструментом социальной коммуникации, то есть функционирования общества. Через аргументацию обеспечивались защита справедливости, ранние формы контрактов (договоренностей) и т. д. Во-вторых, аргументация испокон веков вырастала из побуждающей коммуникации, в том числе ее самых примитивных форм (понуждение к охоте, выполнению обязанностей в племенных культурах и др.).

Впоследствии от аргументативной функции отделяется функция экспрессивная, построенная на передаче личных эмоций автора дискурса. Она уже не относится в полной мере к перформативной коммуникации, потому как целью таких сообщений является повествование о личных чувствах автора. Наконец, информативная функция полностью созревает к XIX в., при развитии журналистики и повествовательных жанров в литературе.

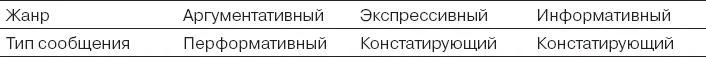

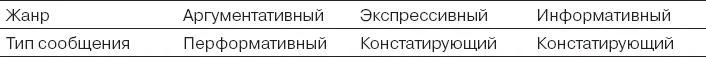

Каждая из этих функций породила свой жанр, а каждый жанр по-своему укоренялся в различных профессиях: аргументативный жанр используется активно в политической коммуникации, юридическом деле, экспрессивный – в литературе, а информативный – в журналистике. [13]Таким образом, мы можем говорить о трех базовых жанрах коммуникации – экспрессивном, информативном и аргументативном. Этот последний относится к перформативным, а два первых – к констатирующим (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

Тип сообщений и соответствующие ему жанры

Аргументативный жанр дискурса предполагает стремление изменить мнение получателя информации либо побуждение его к каким-то действиям. В связи с этим аргументативная коммуникация логична, построена на разумных доводах, а не на эмоциях, однако использует ряд приемов для усиления своей доказательной функции: взывание к авторитету, ко всеобщим представлениям и проч. Выделяют симметричную аргументацию, предполагающую обмен аргументами и контраргументами, и несимметричную, которую называют также манипуляцией. Как пишет французский ученый Филипп Бретон, манипуляция – это всего лишь попытка вместо традиционного пути аргументации (мнение → оратор → аргумент → аудитория) следовать по укороченному (оратор → аудитория), с заранее заготовленным аргументом. В этом случае оратор как бы использует аргумент, не демонстрируя, что прибегает к нему для подкрепления определенного мнения, определенной позиции. Пример манипуляции – демагогия, то есть применение аргумента, слишком далекого от мнения самого оратора.

Ф. Бретон и С. Пру выделяют следующие виды манипуляции: [14]

• соблазнение (активно используется в рекламе): взывание к эмоции;

• пропаганда (провокация активных действий и побуждающих их идей, нередко сопровождается физическим давлением на аудиторию).

Экспрессивный жанр по своим задачам изначально отличается от аргументативного. Эмоции передают индивидуальные переживания по поводу «актуального» и всегда соотносятся авторами с неким «идеалом». Наиболее традиционным видом экспрессивного жанра является рассказ – о себе (автобиография), о других (повесть, пьеса), о реальном мире (описание путешествия), о воображаемом мире (миф, сказка). Основные методы передачи экспрессии – это тропы и фигуры языка (метафора, эпитет, гипербола и др.).

Наконец, информативный жанр предполагает создание некоей модели мира, то есть слепка с реальности. Когда реципиент потребляет коммуникацию в виде информативного жанра, он, очевидно, рассчитывает на то, что информация (она может включать в том числе эмоциональные или аргументативные элементы) будет представлена равномерно, с привлечением разных сторон, в ней не будет доминировать одна точка зрения. Это называется «контракт объективности», то есть потребление определенного жанра коммуникации (в данном случае информативного) предполагает интенцию у аудитории, или реципиентов информации. Когда мы смотрим выпуск телевизионных новостей, этот контент располагает к контракту объективности, тогда как литературная исповедь – к жанру экспрессивному.

§ 4. Медиа и массовая коммуникация, СМИ и СМК

Понятие «медиа» происходит от латинского medium – посредник. Как явствует из перевода, под данным термином подразумевается собственно сам носитель коммуникации, который используется для передачи и производства символических форм. Однако характеристик и способов определения медиа чрезвычайно много. Известный канадский ученый, один из родоначальников Торонтской школы коммуникации Маршалл Маклюэн под медиа подразумевал любые внешние расширения человека. [15]Сюда относились и одежда, и многие предметы быта, и каналы коммуникации, и устная речь и проч. Такой подход активно применяют представители технологического детерминизма, считающие, что сфера коммуникаций действительно относится ко всем внешним расширениям человека. Например, в одной из наиболее известных за рубежом исследовательских организаций – междисциплинарном центре Media Lab Массачусетского технологического института – возобладал именно такой подход. Здесь действует несколько десятков лабораторий, в которых в том числе занимаются такими, казалось бы, далекими от медиа темами, как проектирование интеллектуальных протезов нижних конечностей. Подобное «широкое» представление о медиа, очевидно, в том или ином виде опирается на идею, близкую многим философам второй половины XX в.: часто предметы потребления приобретаются не ради их функциональных свойств, а ради социального потребления, то есть стремления выделиться среди других представителей социума. Жан Бодрийяр в своих трудах (см.: «Система вещей»; «К критике политической экономии знака») отстаивал именно эту идею: потребительная стоимость или прикладная полезность товаров в современном мире ничего общего не имеет с их спросом. [16]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу