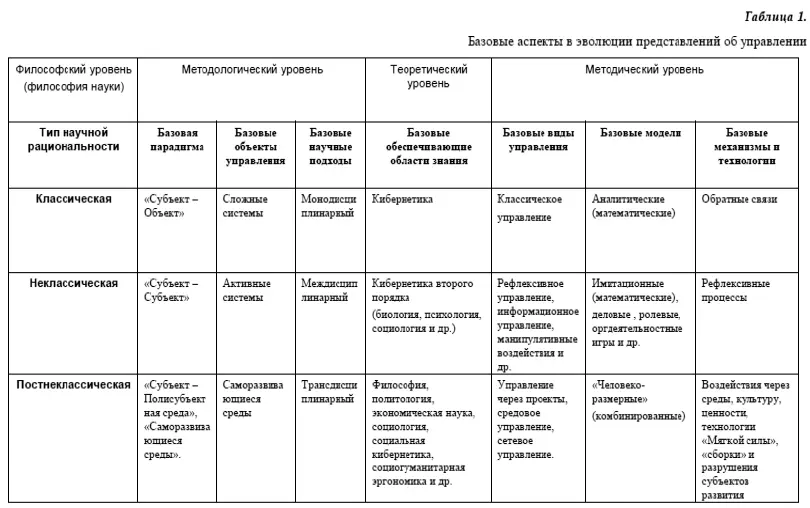

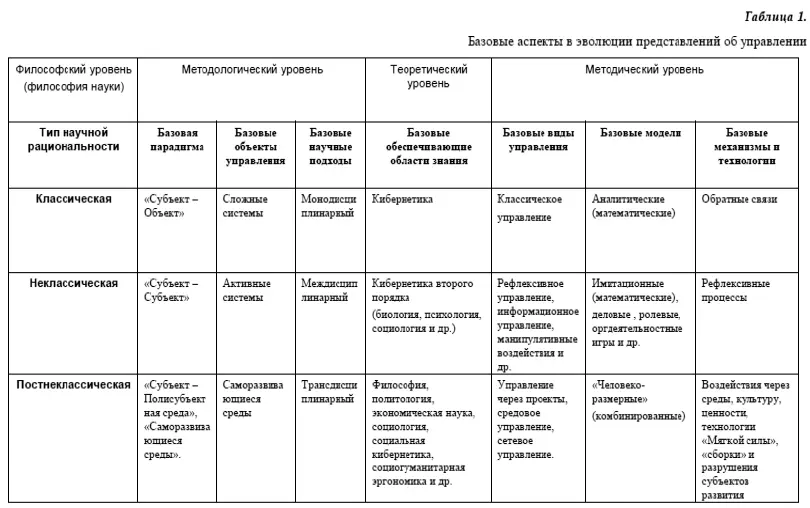

Заданные базовые аспекты рассмотрения эволюции представлений об управлении представлены в Таблице 1.

Постнеклассическая научная рациональность предполагает введение в контекст научных исследований и проблематики управления «полисубъектной среды» , на фоне которой они проводятся. Среды, которая включает в себя наряду с различными типами субъектов совокупность ценностей мирового культурного развития; среды, которая сама рассматривается как саморазвивающаяся система. Ключевыми для теории управления в рамках постнеклассической науки становится парадигма «субъект – полисубъектная среда» и парадигма «саморазвивающиеся среды» .

В рамках этих парадигм базовыми становятся субъектноориентированный и средовой подходы, которые определяю новые требования к видам, механизмам и моделям управления. [16] Лепский В.Е. Рефлексивный анализ парадигм управления (интерпретация Нобелевских премий по экономике XXI века) // Четвертая международная конференция по проблемам управления (26–30 января 2009 года): Сборник трудов. – М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009. С. 13021308. Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М.: «Когито-Центр», 2010. – 280 с.

В контексте данной научной рациональности базовыми объектами становятся «человекоразмерные саморазвивающиеся системы», которые характеризуются прежде всего открытостью.

В контексте постнеклассической рациональности базовые научные подходы к управлению «человекоразмерными саморазвивающимися системами», должны быть ориентированы на гармонию каузального (причинно-следственного) и телеологического (целевая детерминация) видений будущего и развития:

парадигма саморазвивающихся систем; [17] Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность // Вопросы философии 2003, № 8. С. 5–17.

синергетический подход; [18] Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. – М.: ИФ РАН, 1999. – 203 с. Капица С. П. Курдюмов С.П., Г. Г. Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. Изд. 2-ое. М.: Эдиториал УРСС, 2001, – 288 с. Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. Изд.-3-е доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с.

субъектно-ориентированный подход; [19] Лепский В.Е. Концепция субъектно-ориентированной компьютеризации управленческой деятельности. М.: Институт психологии РАН, 1998. –204с. Лепский В.Е. Рефлексивноактивные среды инновационного развития. – М.: «Когито-Центр», 2010. – 280 с.

гуманистические варианты философского конструктивизма; [20] Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. С. 46–47.

средовой подход (рефлексивно-активные среды); [21] Междисциплинарные проблемы средового подхода к инновационному развитию / Под ред. В.Е.Лепского – М.: «Когито-Центр», 2011. – 240 с. Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития – М.: Когито-Центр, 2010. С. 226–245. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf

трансдисциплинарный подход (методологическая трактовка).

Эти подходы находятся в стадии развития и поиска объединяющих парадигм способствующих их взаимной конвергенции. Высокая методологическая сложность соорганизации этих подходов дает основание утверждать, что в рамках традиционно сложившихся представлений о междисциплинарной коммуникации едва ли удастся достигнуть значимых результатов. Актуальными становятся проблемы, решение которых предполагает выход за пределы отдельных дисциплин и привлечение внешних специалистов вооруженных принципиально другими типами знаний и специальными социогуманитарными технологиями. Важнейшими функциями этих внешних специалистов становятся:

коммуникативная, обеспечение эффективной коммуникации субъектов;

репрезентативная, обеспечение рефлексии субъектов;

онтологическая, связь субъекта познания с реальностями бытия;

интегративная, интеграция пространства знания.

Реализация этих функций требует построения выходов субъектов знания из дисциплинарных в трансдисциплинарные пространства и оснащения их позиций соответствующим трансдисциплинарным инструментарием. Традиционно сложилось, что такую позицию берут на себя представители философии и методологии. Вместе с тем следует отметить, что особое значение в реализации такого рода функции приобретает культура, задающая общее пространство, в котором представлены все научные области знаний. [22] Буров В.А., Лепский В.Е., Рабинович В.Л. Культурные медиаторы в постнеклассической науке // Рефлексивные процессы и управление. Сборник материалов VI Международного симпозиума 10–12 октября 2007 г., Москва / Под ред. В.Е.Лепского – М.: «Когито" Центр», 2007. С. 16–17. http://www.reflexion.ru/Library/RPC-2007-Tezis.pdf

Читать дальше