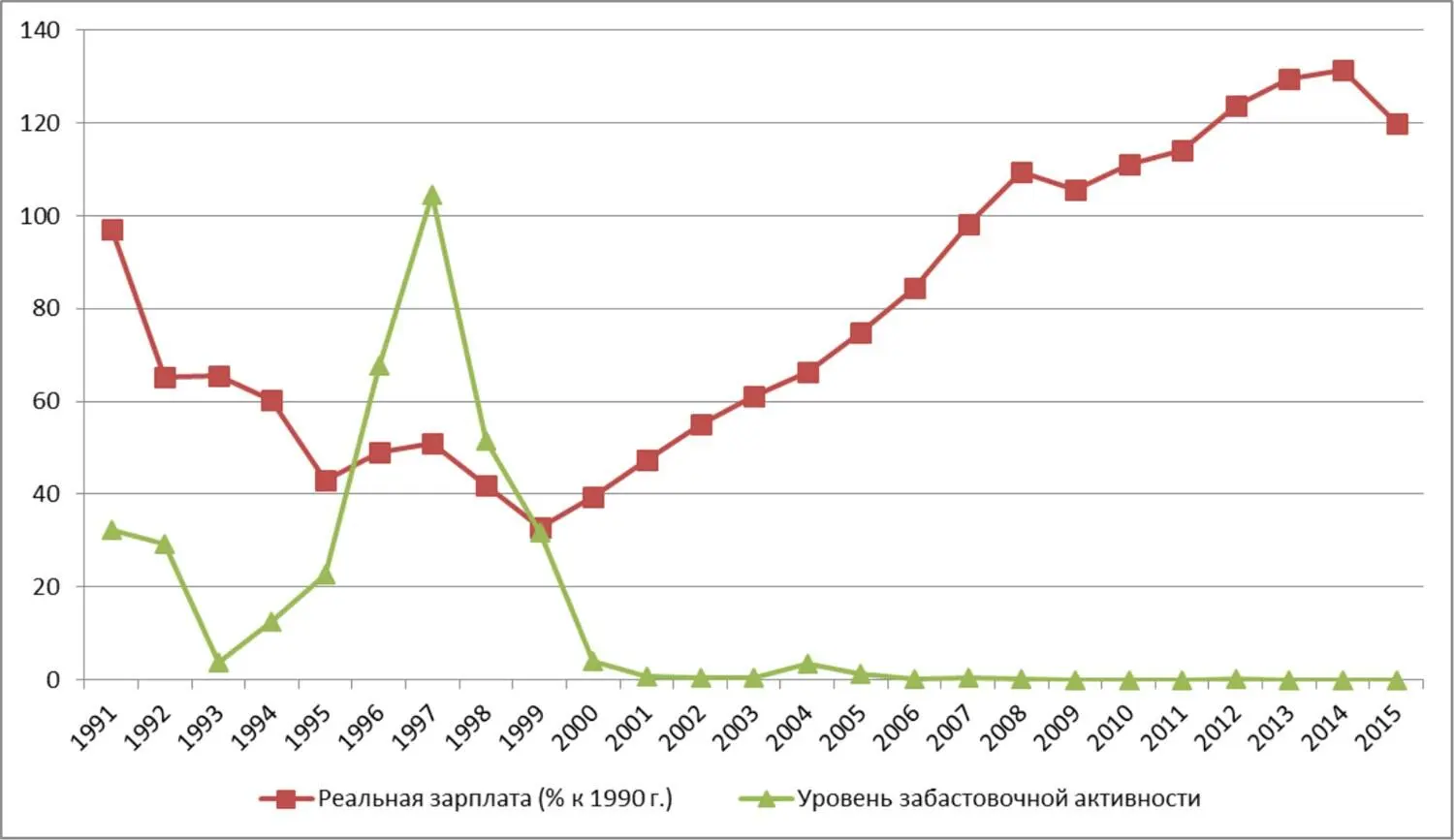

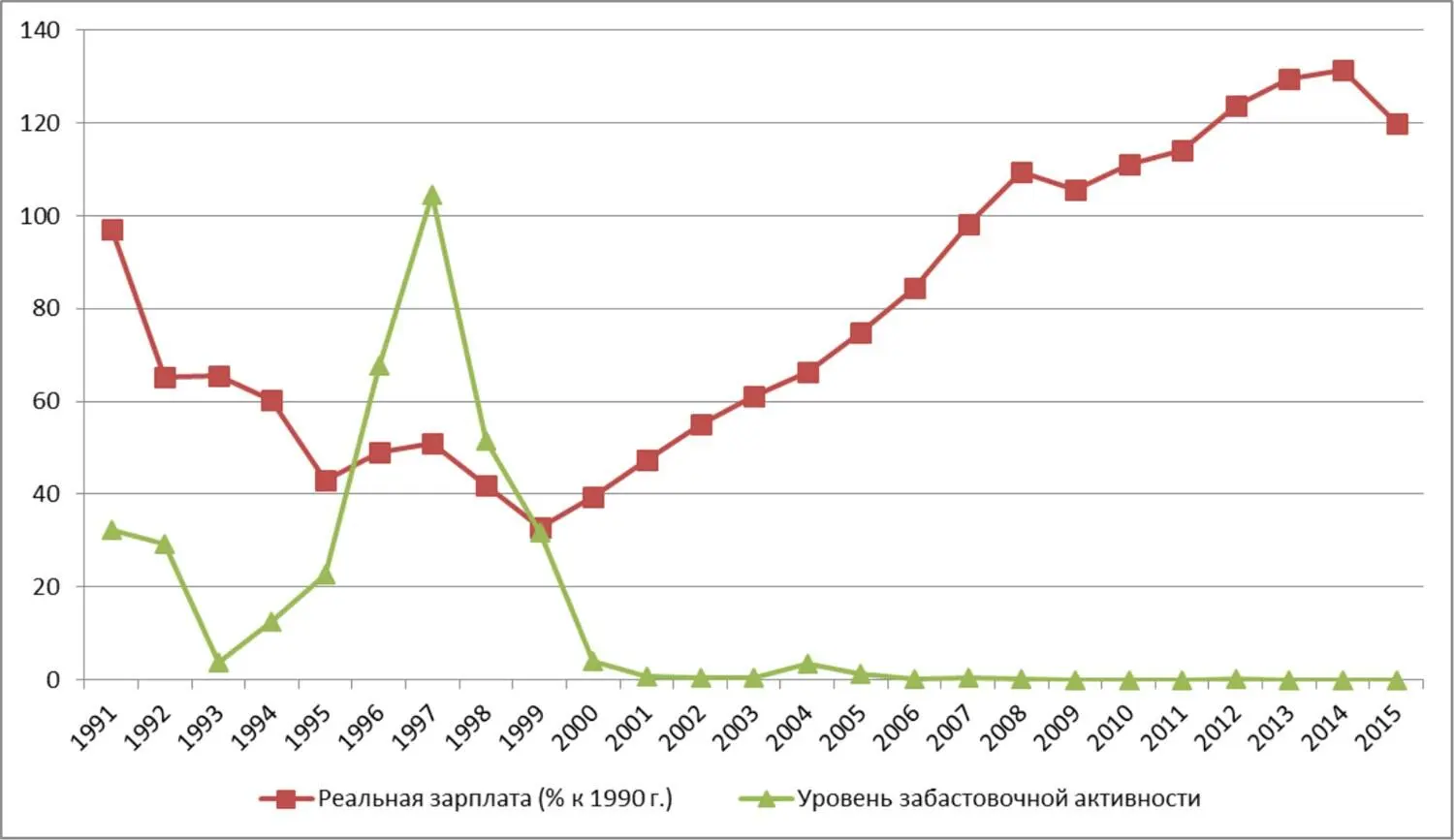

Рис. 1. Индекс реальной заработной платы и забастовочной активности

В этот период наблюдалось два всплеска забастовочной активности. Первый всплеск – в начале 90-х годов – связан со снижением реальной зарплаты в результате инфляции и «шоковой терапии»(табл. 1).

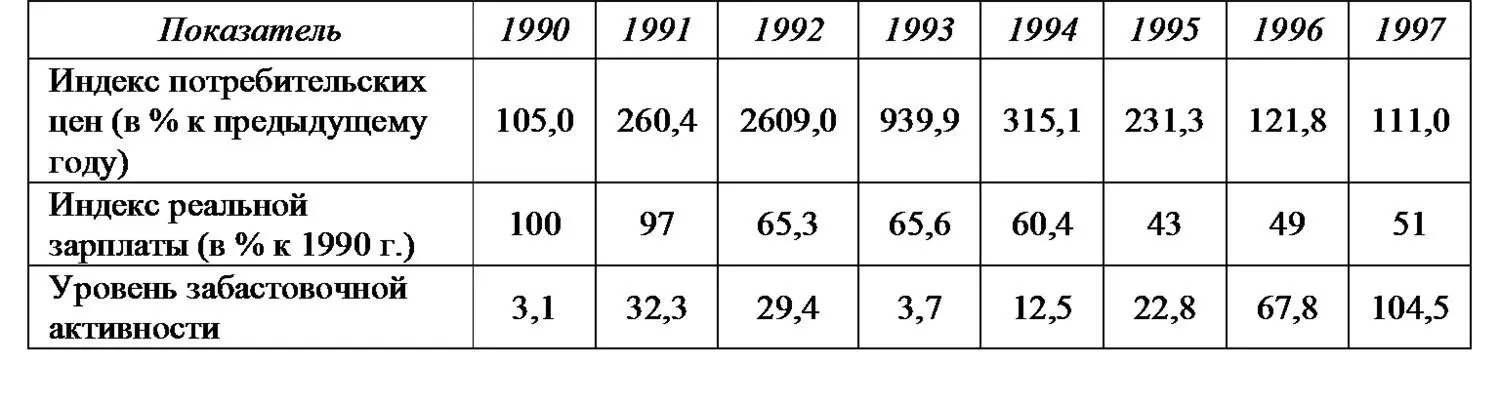

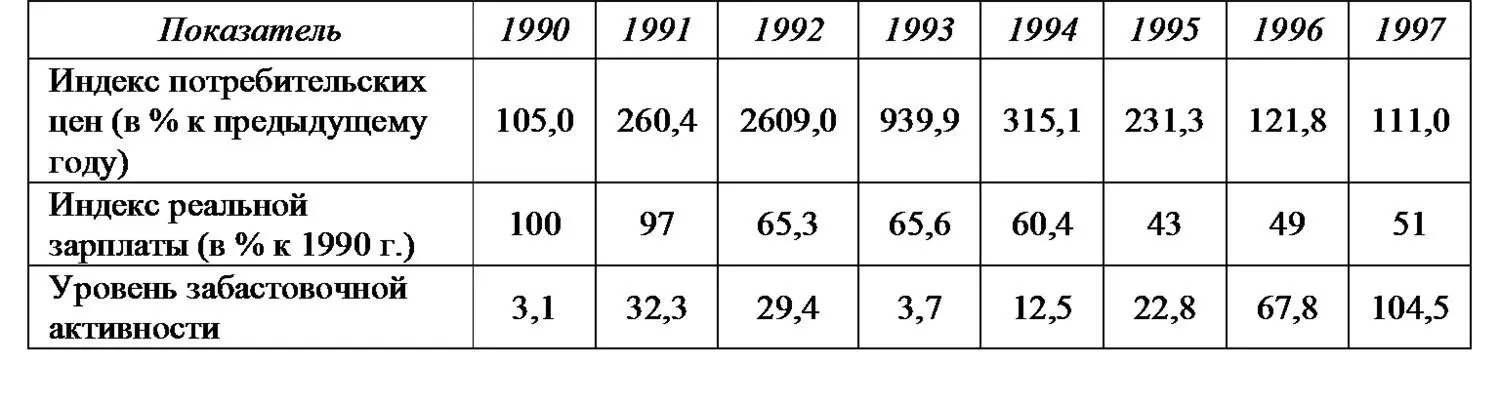

Таблица 1

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЗАБАСТОВОЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Составлена на основе данных Росстата.

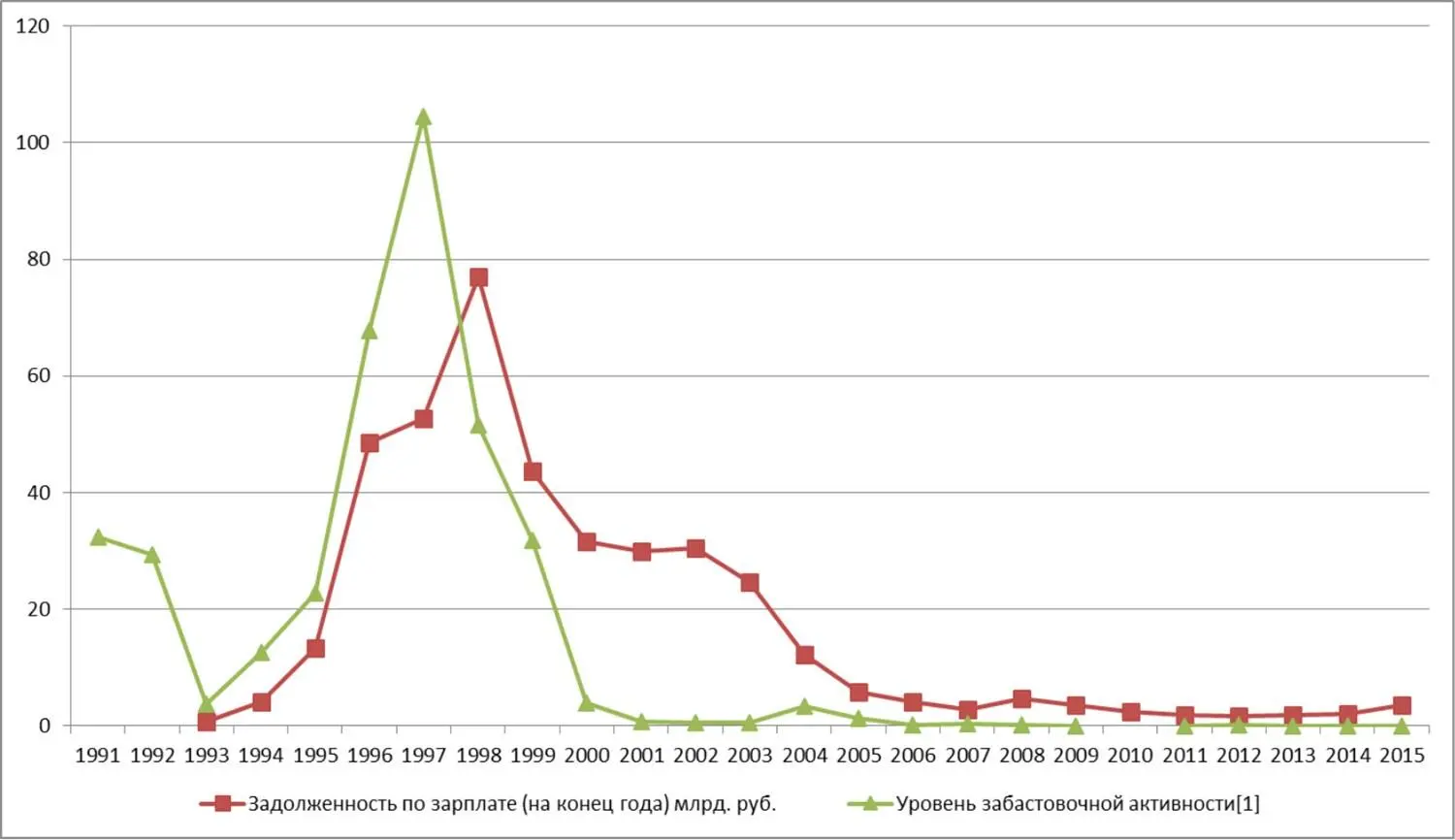

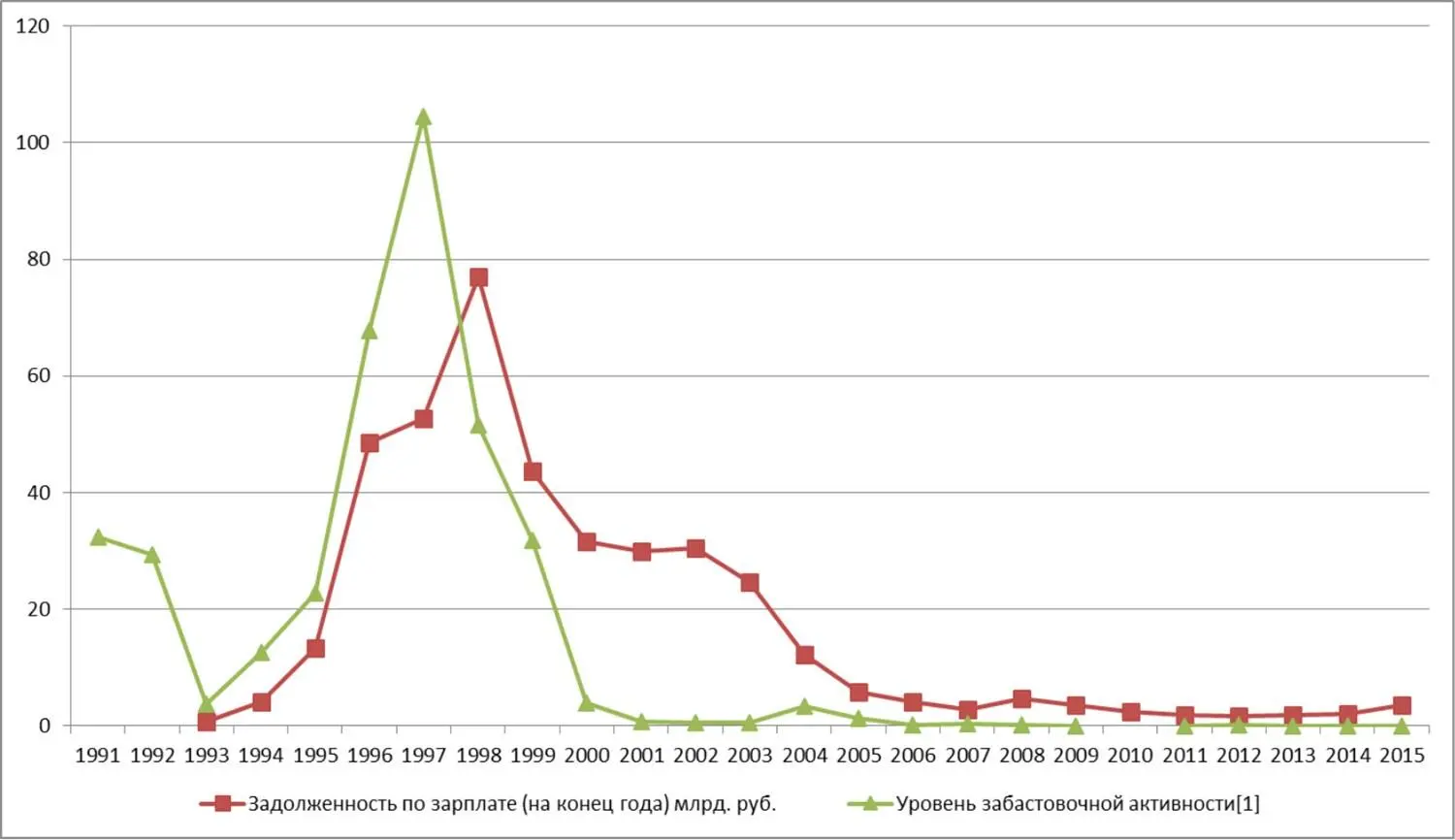

Второй всплеск забастовочной активности приходится на вторую половину 90-х годов, когда высокими темпами росла задолженность по зарплате(рис. 2). Хотя задержки зарплаты появились уже в первые месяцы 1992 г., их пик пришелся на середину 1998 г. Тогда ими оказались охвачены около 2/3 всех наемных работников. В реальном выражении задолженность по заработной плате увеличилась примерно в 10 раз. Если в 1992–1993 гг. она составляла менее 1/5 месячного фонда оплаты труда предприятий, то к концу 1998 г. – уже свыше 1,5 месячного фонда. Это означало, что в пик кризиса для предприятий затраты на рабочую силу были на 15–20% ниже ее полной «контрактной» стоимости [24, с. 63].

Рис. 2. Динамика задолженности по заработной плате и уровня забастовочной активности

Такое положение дел подтверждают и социологические обследования на микроуровне. По данным Обследования гибкости рынка труда в промышленности (ОГРТ), проведенного ИЭ РАН в 1997 г., невыплаты охватили более 41% предприятий промышленности. Работники не получали в срок до 88% заработной платы, а средний период невыплат составлял в 1997 г. 2,5 месяца.

Основная масса конфликтов концентрировалась вокруг проблем оплаты труда (2/3 от общего числа выявленных конфликтов). Тем не менее прямой связи динамики протестных действий с динамикой оплаты труда не прослеживается. Исключение составляет ситуация с задержками в выплате заработной платы. Если на предприятиях, где не наблюдалось задержек заработной платы, конфликты имели место лишь на трети предприятий, то на предприятиях, где задержки составляли более шести месяцев, уровень конфликтности достигал 100% [22, с. 9]. Для России именно задержки в выплате зарплаты традиционно являются самым мощным конфликтогенным фактором, главным источником социальной напряженности. Динамика задолженности и забастовочной активности практически повторяют друг друга (рис. 2).

В 1997 г. была зафиксирована максимальная забастовочная активность за весь постсоветский период, когда в расчете на 1 тыс. занятых по найму терялось 104,5 дней. Но даже в 1997 г. в забастовках участвовали менее 1,5% работающего населения. По западным понятиям, это весьма умеренный уровень забастовочной активности. Иными словами, глубочайший трансформационный кризис не привел к массовым трудовым конфликтам в России [9, с. 4–5; 3, с. 170–174].

Эффективность забастовок была невысокой. Поэтому не случайно, большинство профсоюзных лидеров – от 70 до 80% – в ходе опросов в 1995, 1998 и 1999 гг. высказали мнение, что забастовка либо «ничего не дает работникам», либо «осложнит положение предприятия» [22, с. 5].

Период восстановительного роста. Уровень забастовочной активности во второй (1999–2008) период определялся последефолтовым ростом экономики, когда ситуация с заработной платой стала быстро улучшаться. Ежегодные темпы ее прироста составляли 10–20%. За период с 1999 по 2008 г. реальная заработная плата возросла более чем втрое. В 2008 г. был достигнут советский уровень оплаты труда [24, с. 62]. Конечно, это был в значительной степени восстановительный рост, компенсирующий спад предыдущих лет.

Было несколько этапов в динамике оплаты труда.

На первом этапе – после 1998 г. – произошел переход от номинального к реальному росту оплаты труда. Но поскольку рост оплаты отставал от роста прибыли корпораций, то происходило падение зарплатоемкости ВВП. На втором (с середины 2001 г.) этапе рост оплаты стал обгонять и рост ВВП, и рост общей массы прибыли корпораций. То есть расходы корпораций на оплату труда наемных работников увеличились, соответственно уменьшилась величина прибыли на 1 руб. оплаты труда. В результате доля оплаты труда в ВВП достигла среднеевропейского уровня (около 50%) 1 1 Национальные счета России в 2007–2014 годах: Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. – С. 166.

.

Читать дальше