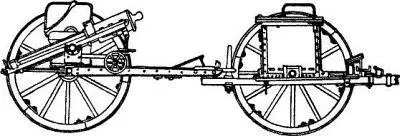

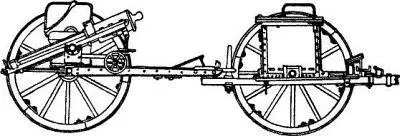

«Скорострельная пушка обр.1871 г.» системы Гатлинга — Горлова на легком лафете с передком. Правые колеса условно не показаны. Видна укладка для патронов

Название «картечница», хоть и употреблялось широко, было слишком условным, официальное название «скорострельная пушка» вскоре перестало отвечать действительности, а с появлением скорострельных артиллерийских орудий с упругим лафетом просто рождало путаницу. Это заставило ввести уже в 1880-е годы новый термин — «пулемет». В его происхождении тоже можно уследить французское влияние — для картечниц во французском языке кроме mitrailleuse использовали еще и название canon aballes, т. е. «пулевая пушка». В том, что потом слово «пулемет» перешло на новый, автоматический тип оружия, нет ничего необычного — во французском слово mitrailleuse сохранилось для обозначения автоматического оружия, да и англоязычное machinegun тоже поначалу применялось к картечницам. Первые автоматические образцы в США именовали «automatic machine gun», а в России — «автоматическими картечницами».

Ну а пока производство «4,2-линейных скорострельных пушек» 1871 года поставил завод Нобеля (впоследствии — «Русский дизель»). Загоскин на основе системы Гатлинга создал 8-ствольную картечницу под старый 6-линейный патрон. Завод Нобеля выпустил только 8 таких картечниц, зато отработал на них производство. А.А. Фишер на основе лафета этой картечницы разработал облегченный лафет к картечнице Горлова — до того использовали лафет полевой пушки. В обоих случаях картечница с передком, патронным и зарядными ящиками имела четверочную запряжку.

К тому времени энтузиазм сторонников «скорострелок» несколько поостыл. В ходе Франко-прусской войны 1870–1871 гг. батареи 25-ствольных картечниц Реффи не принесли особой пользы в боях. Баварцы были не слишком довольны своими немногочисленными картечницами Фельдля. Тем не менее в 1871 году в России в артиллерийских бригадах сформировали четвертые — «скорострельные» — батареи, вооружив их картечницами Гатлинга — Горлова. С переходом в 1872 году в полевой артиллерии к 6-батарейной структуре артбригад «скорострельные» батареи стали в них шестыми.

Не забыли и 6-ствольную картечницу Гатлинга. Ее усовершенствованием занялся инженер B.C. Барановский, и уже через два года после горловской на вооружение приняли картечницу обр. 1873 г. Гатлинга — Барановского. При облегченном лафете и парной запряжке возросла маневренность картечницы. Немаловажно было и уменьшение ее расчета с 7 до 3 человек. Картечница Барановского производства Л. Нобеля была признана лучшей на «смотре митральез», организованном египетским хедивом (турецким правителем Египта).

Эта система уже могла стать «ближе» к пехоте и кавалерии, но пехотные и кавалерийские офицеры в опытах с картечницами не участвовали, вопросы их взаимодействия почти не рассматривались, что способствовало «узкой специализации» картечниц. В том же 1873 году по приказу Главнокомандующего войск гвардии и Петербургского военного округа великого князя Николая Николаевича-старшего провели сравнительные стрельбы четырех картечниц («скорострельных пушек») и полувзвода пехоты по одинаковым мишеням и с одинаковых дальностей. Оказалось, что «пехота скорее определила расстояние, скорее выпустила свои патроны» и притом — с большей меткостью. В сочетании с выявленными эксплуатацией частыми задержками в работе механизмов это не прибавляло рукояточным картечницам популярности. Картечницы в целом нашли довольно ограниченное применение. Во время Хивинского похода 1873 года две картечницы (взвод) имелись в отряде генерал-майора Головачева, составленном из пехоты и казаков. На походе картечницы двигались обычно вместе с горными орудиями. Ночью 15 июня отряду Головачева пришлось отражать нападение туркмен близ Чандыря. После коротких перестрелок с небольшими группами противника основная часть отряда начала выдвижение в Ильяллы и тут же подверглась нападению конных туркмен, которое отразила огнем стрелков, ракетной и пушечной батарей и ударом в штыки. В это время обе картечницы с двумя ротами стрелков обороняли обоз в лагере, стреляя практически в упор. В ходе этого похода картечницы обычно вели огонь вместе с «ружейными» стрелками на дальности до 1000–1100 м. Такой огонь позволял «отбрасывать» отряды туркмен, атакующие плотной массой.

Читать дальше