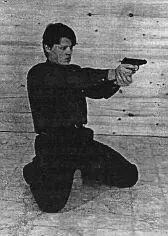

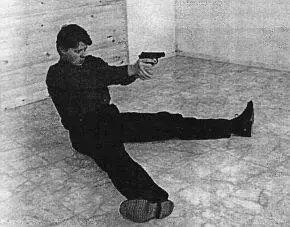

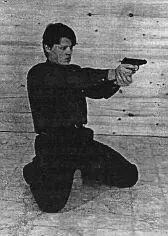

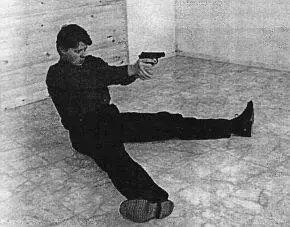

4. Изготовка для стрельбы сидя (фото 9).

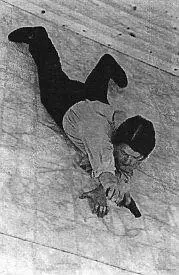

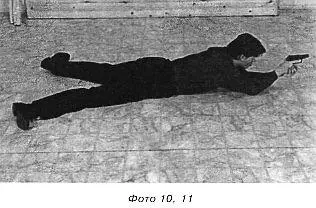

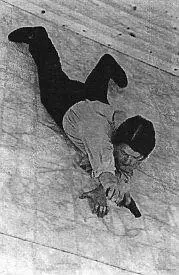

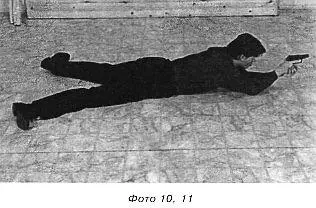

5. Изготовка для стрельбы лежа с одной и двух рук (фото 10, 11).

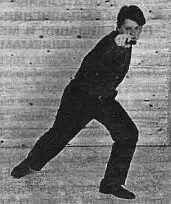

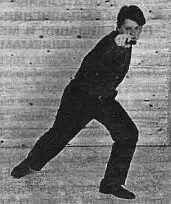

6. Изготовка для стрельбы в выпаде вперед-в сторону (фото 12).

Фото 12

7. Изготовка для стрельбы в выпаде в сторону (фото 13).

Фото 13

8. Изготовка для стрельбы в выпаде в сторону с наклоном вперед (фото 14).

Фото 14

Перемещение стрелка вперед, назад, в сторону осуществляется приставными или скрестными шагами с одновременным поворотом туловища на ступнях вокруг вертикальной оси. Следует добиваться того, чтобы тазобедренный сустав при передвижениях и разворотах оставался на одном уровне. Это уменьшит амплитуду колебания оружия, что значительно способствует повышению точности стрельбы.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УХОДА С ЛИНИИ ПРИЦЕЛИВАНИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРИЕМАМ УХОДА

Чтобы повысить эффективность ведения огня на близких расстояниях (2,5—25 м), необходимо рассмотреть и изучить основные параметры атакующих действий стрелка, определить влияние одних двигательных компонентов на результативность других. При этом сбивающие факторы должны быть связаны с основными действиями, направленными на поражение противника.

Особое внимание следует уделить использованию благоприятных моментов, созданных стрелком сознательными тактическими действиями либо спонтанно возникших в ходе поединка, для выполнения основного действия — прицельного выстрела, поражающего противника. Эти моменты необходимо использовать так, чтобы противник не успел изменить свое поведение, то есть преждевременно не спровоцировать его к непредсказуемым действиям. Значение имеют доли секунды, чтобы обезвредить противника за минимальное время, не получив самому поражения. В таких случаях стрелок действует автоматически — срабатывает навык быстрого ориентирования в различных экстремальных ситуациях.

Для достижения автоматизма действий необходимо, чтобы учебные поединки жесткостью временных рамок и напряженностью превосходили условия реальных столкновений с противником.

Необходимо знать, что средняя скорость реакции человека — 0,25 м/с (у мастеров — 0,15 м/с). Пехотинец бежит со средней скорость 4 м/с. Все это означает, что у человека, хорошо подготовленного тактически и знающего особенности прицеливания, всегда есть возможность (время) уклониться от выстрела противника. Секрет выживания в поединке очень прост: нельзя стоять на месте, необходимо постоянно двигаться, не давая прицелиться в себя, и нужно уметь очень хорошо стрелять, чтобы поражать противника с первого выстрела.

Рассмотрим ситуацию столкновения с противником, когда противник стоит лицом (правым, левым боком и т. д.) к стрелку, его оружие приведено в готовность для стрельбы и опущено вниз. Стрелок располагается на расстоянии 3—15 м от противника, оружие находится в кобуре или в другом закрытом месте и в боевую готовность не приведено.

Хорошо тренированный и знающий основы ухода с линии прицела стрелок начинает атаку ложным выпадом влево и несколько вперед (время 0,21—0,25 с), извлекая оружие и одновременно заряжая его. Какими действиями отвечает противник? В это время он осмысливает ситуацию, то есть происходит скрытая внутренняя работа по выработке и принятию решения. Время такого периода — от момента атаки стрелка до выведения руки с оружием противника — в среднем 0,33—0,38 с. Действия стрелка до момента постановки его левой ноги для выполнения тактически ложного выпада происходят в благоприятной обстановке. Если активных действий со стороны противника нет, то стрелок, используя правильную исходную позицию стойки для отталкивания в ложный выпад, сумеет навязать противнику свои условия.

Читать дальше

![Сергей Иванов - Десять шагов к жизни [litres]](/books/431675/sergej-ivanov-desyat-shagov-k-zhizni-litres-thumb.webp)