Кстати, а что это за темы, освоение которых входит в обучение каждому жизненному умению? И еще один вопрос – главный для этой главы: в каком возрасте осваивается каждое из этих умений и каждая из включенных в обучение ему (и пока загадочных для нас) тем?

Пойдем по порядку.

Первый период детства начинается с момента рождения ребенка и продолжается примерно (обратите внимание: примерно!) до трех лет. Мы с вами будем называть этот период этапом ВЫЖИВАНИЯ – потому, что в это время ребенок осваивает умение, без которого выжить вообще невозможно: умение чувствовать самого себя.На этом этапе в его жизни происходят три главных события:

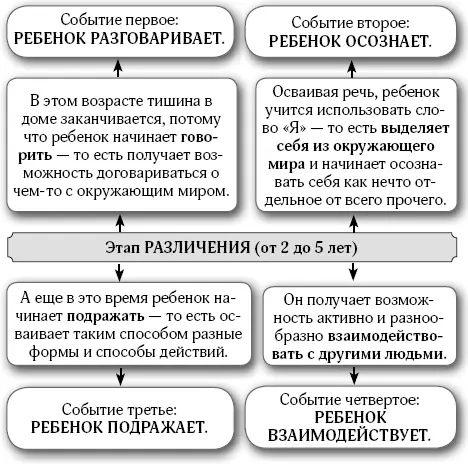

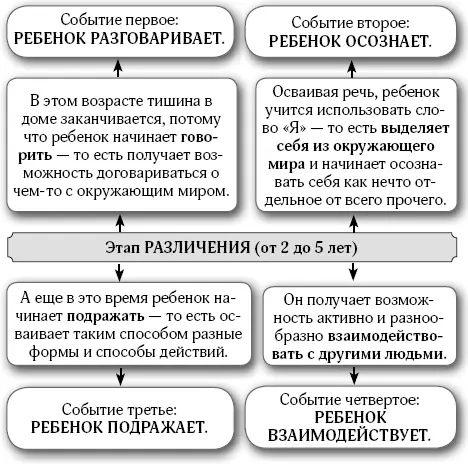

Где-то примерно в двухлетнем возрасте ребенок не только продолжает осваивать сложное умение чувствовать самого себя, но и начинает учиться строить отношения с реальностью– то есть с окружающим миром, с его условиями, ограничениями, опасностями и возможностями. Продолжается этот период – опять-таки приблизительно – до пяти лет, и мы с вами будем называть его этапом РАЗЛИЧЕНИЯ. На этом этапе у ребенка – сразу четыре основные задачи, соответствующие четырем главным событиям этого периода:

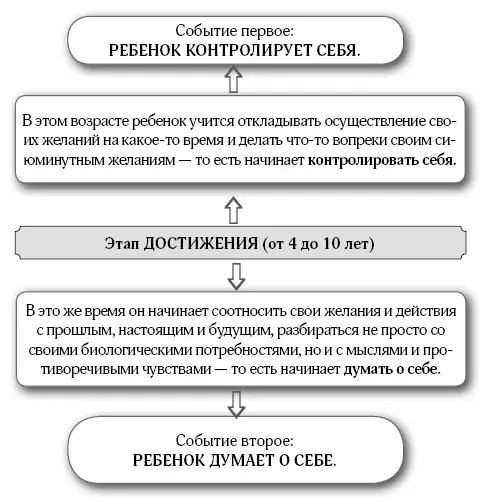

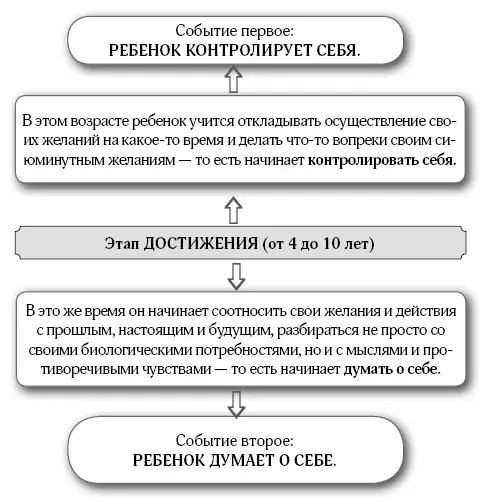

Ближе к концу второго этапа детства (около четырех лет) ребенок приступает к сложной деятельности по овладению третьим главным жизненным умением– умением совершать нужные для достижения желаемого действия.Занимается он этим примерно до десяти лет: именно столько продолжается период, который мы предлагаем называть этапом ДОСТИЖЕНИЯ. На этом этапе – только два основных события:

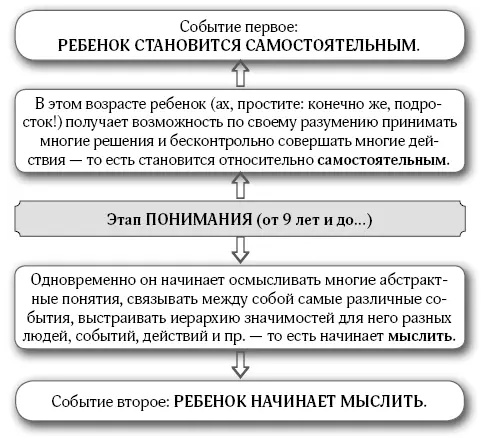

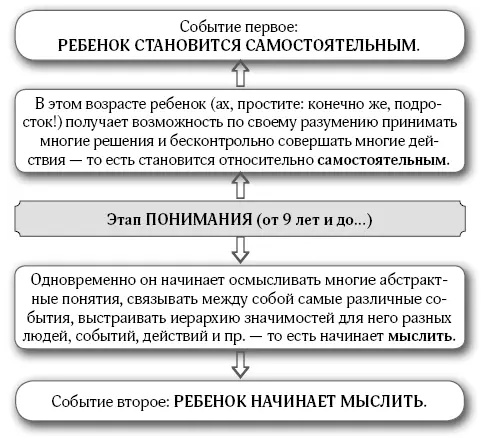

И, наконец, когда ребенок уже называется не ребенком, а подростком – он входит в последний период своего раннего развития: в подростковый возраст. К этому моменту у него накопилось уже целых три глобальных жизненных умения, и осталось ему освоить только одно: умение понимать реальность.Заниматься этим он начнет примерно лет в девять – а продолжать развивать и совершенствовать это умение (впрочем, как и все предыдущие) ему предстоит до… Ну, в общем, всю оставшуюся жизнь. Соответственно, и период этот мы с вами будем называть этапом ПОНИМАНИЯ.

Как детство можно испортить?

Родителям, чей ребенок естественно и успешно овладевает всеми описанными выше главными жизненными умениями, наша книга не нужна. Ученого, как известно, учить – только портить. Они все знают прекрасно и без нас, и их ребенок имеет все шансы вырасти в счастливого взрослого. Но поверьте на слово двум давно и много практикующим психологам: так везет немногим детям. Очень немногим. Честно говоря, почти никому так не везет.

Поймите нас правильно – мы никоим образом не предполагаем, что родители по злому умыслу мешают своим детям вырастать счастливыми! Напротив – прости им, Господи, ибо они не ведают, что творят. Точно так же не ведали, что творили, их собственные родители – и так до самых дальних их предков. Ведь сейчас, когда книги по психологии стали почти так же популярны, как и детективы, каждый знает – все наши проблемы родом из детства. Каждый готов подробно рассказать, что именно его родители делали так, как делать было нельзя. Но ситуацию это не меняет.

Каждый выросший ребенок знает, в чем были неправы его родители, но далеко не каждый взрослый знает, в чем он неправ по отношению к собственным детям.

Как же все-таки случается, что в большинстве семей ребенку не удается воплотить в жизнь все замыслы природы относительно его развития? Каким именно образом родители умудряются нарушить ход естественного развития собственных детей и, соответственно, существенно уменьшить их шансы на счастливую взрослую жизнь?

Здравый смысл подсказывает: если нормальным является развитие событий по типу «Я делаю то, чего хочу», то принципиально возможных отклонений от такой нормы существует только два:

Как же можно добиться от ребенка, чтобы его естественное поведение принимало такие искаженные формы? Вообще-то принципиальные способы сделать это можно вывести из приведенной выше схемы. Назовем первый способ нарушить адекватные взаимоотношения ребенка с собственными желаниями ЗАПРЕТОМ.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу