Передо мною, как перед художником, Война , и ее я бью, сколько у меня есть сил…

В. В. Верещагин

Это высказывание Верещагина (из письма к П. М. Третьякову) достаточно известно. Менее известно продолжение: «Вас же, очевидно, занимает не столько вообще мировая идея войны , сколько ее частности…» [9] Верещагин В. В. Избр. письма. — М., 1981. — С. 97.

Верещагин подчеркивает: не конкретные факты побед и поражений, — а «мировая идея войны». Из другого письма: «…передо мною ясно, во всеоружии (говоря книжно) стоит ужасный призрак войны, с которым, при всем моем желании схватиться, я боюсь не совладать, к которому, прямо сказать, не знаю, как подступиться, с которой стороны его подрыть, укусить, ужалить…» [10] Там же. — С. 96.

. Конечно, здесь не до патриотических утешений.

Война представала перед Верещагиным как страшная явь непрерывающейся человеческой трагедии, как феномен истории человечества, ужасная, но постоянная сторона человеческого бытия. Война, в представлении Верещагина, постоянно следует за человеком, то приближаясь вплотную, то отходя в отдаленные страны, то высверкивая сквозь дали истории.

Война и завоеватель — две стороны медали. Верещагина особенно интересуют фигуры великих завоевателей, окруженных ореолом славы и крови: от средневекового Тамерлана («Апофеоз войны») до недавнего Наполеона I… С 1887 по 1904 год художник работает над огромной серией картин, посвященной событиям Отечественной войны 1812 года.

Замысел его уже с самого начала был по-верещагински нетрадиционным. Задумав «показать в картинах двенадцатого года великий национальный дух русского народа», он решает эту задачу не с позиций прославления «успехов русского оружия», а — глазами захватчика, Наполеона Бонапарта. Авторское название этой серии картин — «Наполеон I в России». Она достаточно известна, многие из полотен хрестоматийны: «Перед Москвой — в ожидании депутации бояр», «На большой дороге — отступление, бегство», «Не замай — дай подойти!»…

Менее известны две литературные работы, с этой серией связанные. Одна — монография «Наполеон I в России. 1812» (1895), демонстрирующая детальное изучение художником всех русских, французских и английских источников. Другая — небольшой каталог, содержащий пояснения к уже созданным картинам (1899).

Подобные каталоги Верещагин писал уже с 1874 года, со времени первой выставки картин «туркестанского» цикла. Это был особый жанр, который может быть определен как развернутое рассуждение художника перед своими созданиями. Это — не объяснение картин, это — словесная вариация на тот или иной живописный «мотив». Стремясь в своих сериях к сюжетности, к эпическому рассказу, Верещагин естественно дополнял его «сюжетом» каталога. Что такое Наполеон? Почему он вступил с войной в Россию? Каковы были потери русской и французской армий при Бородине? Кто виновен в пожаре Москвы? Как был одет Наполеон во время наступивших морозов?..

Последний вопрос — далеко не праздный. Наше мифологизированное сознание привыкло представлять Героя вне конкретного пространства: «На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук…» Таковым и представал Наполеон посреди российских снегов в знаменитых картинах француза Мейсонье… Верещагин провел детальные изыскания (нашел даже набросок, сделанный спутником Бонапарта, генералом Лежёном) и доказал, что великий полководец во время мороза «преисправно кутался в длинную соболью шубу, меховую же шапку с наушниками и теплые сапоги».

Казалось бы, мелочь. Но и эта мелочь, отразившаяся и в картинах, и в каталоге, возводит эпичность замысла художника до символического значения. Текст и картины сливаются в единое полотно минувшей войны. Цифры, факты, фрагменты воспоминаний… Они служат одному — постижению истины в конкретных событиях. Нет Героя. Нет Гения. Нет Полубога. Правда не допускает условности: она должна быть точной.

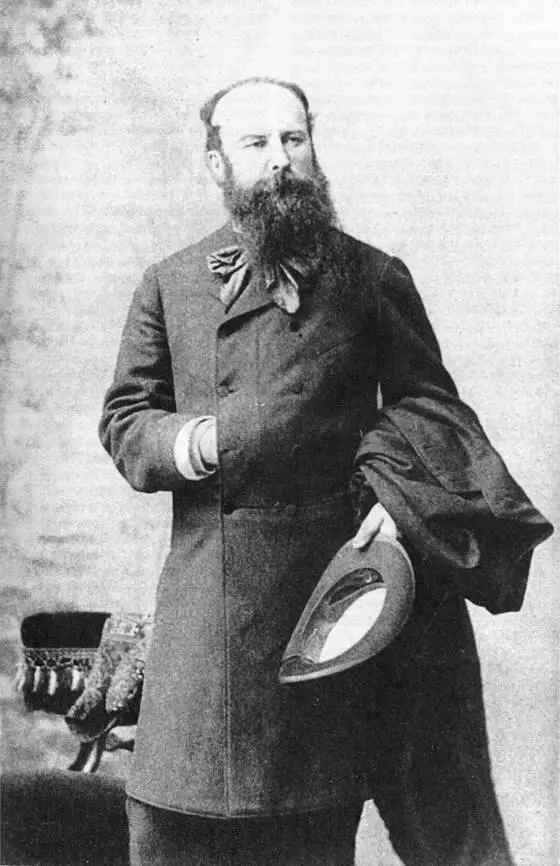

В. В. Верещагин. 1885 г.

Казалось бы, мелочь. Разве не было примеров более ярких и значительных? Были, конечно, — но не для Верещагина. Так уж был устроен его взгляд на мир, что ложь для этого взгляда не распределялась по принципу: «больше — меньше». Ложь в детали так же преступна, как и ложь в идее. Герой, щеголяющий посреди мороза в сером сюртуке, был равнозначен Полубогу, Гению, оставленному судьбой и людьми… А верещагинский Наполеон в шубе и меховой шапке трудно отличим от окружающих. Он — вождь. Но вместе с тем он — часть некоего единства, пришедшего грабить и убивать, жечь и кощунствовать… Вот она — «мировая идея войны».

Читать дальше