Несмотря на значительные трудности в учении, на нелюбовь к точным наукам, Верещагин кончил корпус первым гардемарином. Быть первым во всем становилось его потребностью, чертой характера…

Тяга к изобразительному искусству, проявившаяся еще в детстве, в корпусе приобрела черты призвания. Способности юноши заметил и поддержал один из учителей, и на старших курсах ему выделили даже отдельную комнату для занятий рисованием. Потом были посещения Рисовальной школы, знакомства с известными художниками. И в конце концов выпущенный из корпуса морской офицер должен был выбирать: служба или искусство. Предложенный ему компромисс — совмещать службу с занятиями в Академии художеств — мог бы удовлетворить любого другого. Кого угодно — но не Верещагина.

Верещагин решал однажды и навсегда. Рано открывшейся чертой его характера стала независимость. Он никогда и никому не позволял ничего решать за себя.

В 1860 году, восемнадцатилетним юношей, Верещагин отказался от блестяще открывавшейся служебной карьеры и, преодолев раздраженное несогласие родных и недоумение начальства, поступил на казенный кошт в Академию художеств. Отец не захотел помогать непослушному отпрыску: «Делай как знаешь, — заявил он, — не маленький. Только на меня не рассчитывай, я тебе в этом не помощник, ничего не дам».

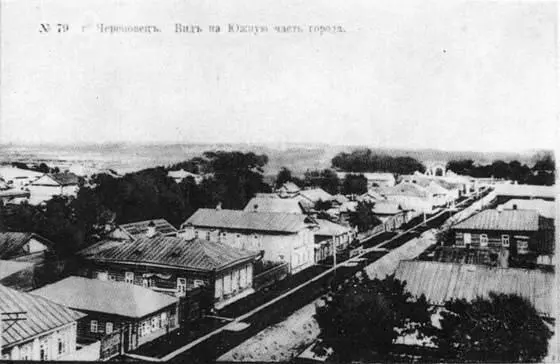

Череповец. Вид на южную часть города

Это ощущение — «не маленький» — осталось с тех пор у Верещагина на всю жизнь. Он не переносил неопределенности. Жизнь без цели для него была немыслима, а однажды поставленная им самим задача превращалась в человеческий и художественный долг. Всю жизнь он оставался человеком долга — обязанности перед собой и перед людьми. Ни перед кем не считал нужным отчитываться — был то что называется «сам большой»… Болезненно реагировал на любую, пусть даже дружескую, попытку вмешаться в его жизненные и творческие планы…

Начало художественного пути Верещагина совпало с первыми путешествиями: в Париж, на Кавказ… «Много ездил, — записал он в автобиографии, — рано понял, что железные дороги и пароходы на то и созданы, чтобы ими пользоваться… Путешествие признаю великою школою — много видел и слышал и имею сказать много. Говорил, рисовал и писал с искренним намерением поведать другим то, что узнал сам».

Верещагин был «очарованным странником», — путешественником, завороженным многообразием жизни. Не «охота к перемене мест», не жажда острых впечатлений и даже не страсть к экзотике заставляли художника устремляться то в Туркестан, то в Индию, то в Америку. Он считал себя обязанным познать мир во всех его проявлениях. Постигать, прикоснувшись, изучив на месте, не доверяя свидетельствам третьих лиц.

«Много передумал и пережил, — продолжает Верещагин, — за одинокие странствования во всех, кроме Австралии, частях света. Собрал массу заметок, до сих пор не разобранных, и еще большее количество костюмов и предметов этнографии, всё в намерении писать картины, издавать книги и проч. Перечень всего написанного решительно не могу представить».

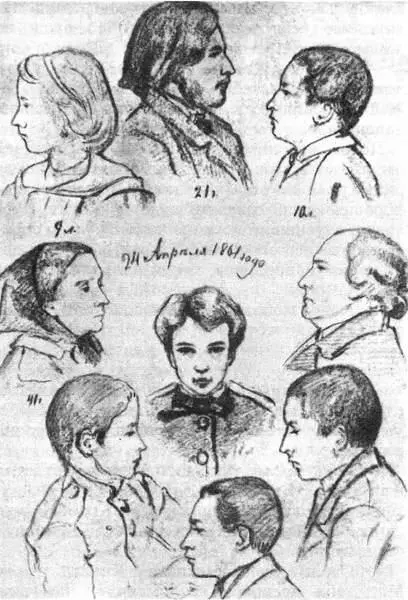

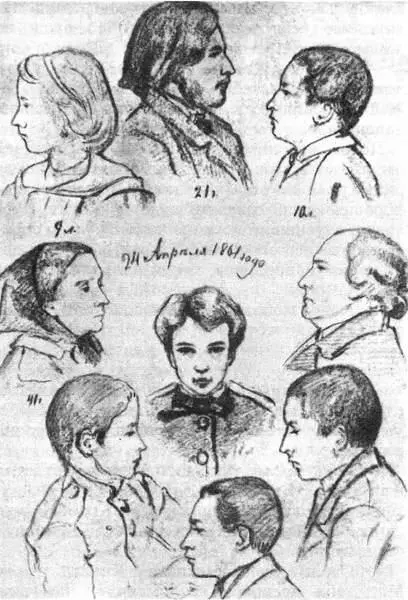

Семья Верещагиных

В. В. Верещагин в период окончания Морского кадетского корпуса

Не сразу обрел себя Верещагин как художник. Но уже в первых вещах чувствуется неудержимый интерес к человеку, как он есть, — многообразному во внешнем облике, в быту, обычаях и единому в своей человеческой сути. Внешне яркий облик его первых «незамечательных» персонажей — абхазца, цыгана, калмыка, нищего грека — лишь подчеркивал проявление в необычном общечеловеческого. Так, жив человек и в причудливых одеяниях духоборца, и в пестрых лохмотьях самаркандского дервиша, и даже «в ужасающем счастье лишенных всего в мире среднеазиатских париев» (В. Стасов о картине «Опиумоеды»).

Но все сильнее влечет художника образ человека, оказавшегося «на пределе» душевного и физического бытия, в критической ситуации «Режущийся» мусульманин-шиит, скопцы и молокане, изможденный бурлак, тянущий вечную бессмысленную лямку, смертельно раненный солдат… В 1867 году Верещагин попал в Туркестан и стал свидетелем и участником жесточайшей войны. С тех пор человек на войне становится главным персонажем его картин, через несколько лет принесших их создателю всероссийский успех и мировое признание.

Читать дальше