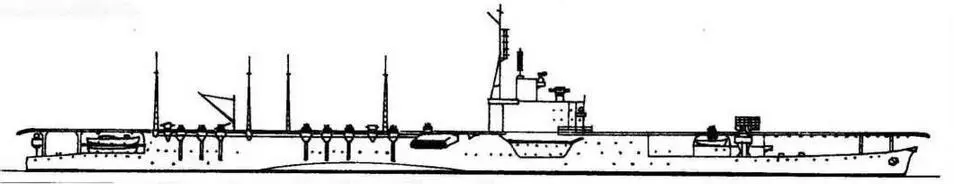

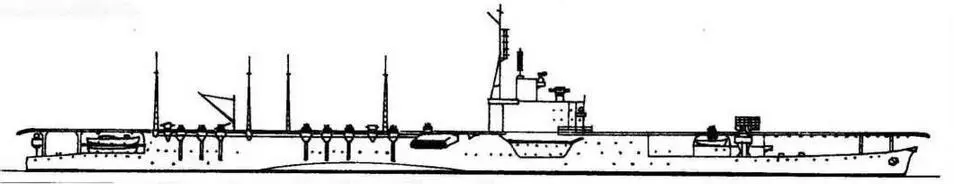

Заложенный 24 апреля 1942 года на военной верфи в Куре головной корабль (корпус №300) назвали «Ибуки». Его спустили на воду 21 мая 1943 года, но вскоре работы прекратились. Сначала крейсер собирались достроить как быстроходный эскадренный танкер, но летом того же года решили переделать его в авианосец. По проекту стандартное водоизмещение возрастало до 12500 т, нормальное до 14800 т, ширина до 21,4 м, осадка до 6,4 м. Над корпусом на стойках появилась полетная палуба размером 205x22,8 м с островной надстройкой по правому борту, за которой под палубой располагалась загнутая вниз дымовая труба, характерная для большинства японских авианосцев. Предполагались один ангар и два подъемника. Для получения нужной остойчивости корабль получил большие бортовые були.

Сохранялась 4-вальная энергетическая установка, но мощность уменьшалась до 72000 л.с. (4 котла), что считалось достаточным для скорости 29 узлов. По другим сведениям также убирались два кормовых турбоагрегата (внешние валы), а их отсеки переделывались в топливные цистерны. Вооружение составляли 27 самолетов (12 бомбардировщиков и 15 истребителей, из которых только 10 истребителей могли храниться в ангаре), 4 новых 100-мм зенитки и 48 25-мм автоматов в строенных установках, а также 30 глубинных бомб и 6 28- ствольных 127-мм ракетных установок. Экипаж должен был состоять из 1015 человек. В ноябре корпус с помощью плавбазы «Дзингей» отбуксировали в Сасебо, где на верфи ВМФ начались работы. Ввести авианосец в строй планировалось весной 1945 года, но из-за общего тяжелого положения промышленности и нехватки подготовленных летчиков срок готовности перенесли на август. В марте из-за более срочных дел, связанных с постройкой катеров-“самоубийц”, авианосец пришлось бросить в 80%-й готовности. Он уже имел полетную палубу и все спонсоны, на которых, однако, еще не было вооружения. Успели установить только несколько ракетных установок. Корабль отбуксировали в бухту Ибису около Сасебо, где его и застали оккупационные американские войска. В 1947 году несостоявшийся авианосец был разобран на металл в Сасебо.

Второй крейсер заложили 1 июня на верфи фирмы Мицубиси в Нагасаки (корпус №301), но почти сразу работы на нем прекратились, а собранные на стапеле материалы пришлось убрать, чтобы освободить место для постройки авианосца «Амаги». Названия он так и не успел получить.

Также без названий остались и 8520-тонные 37,5- узловые крейсера модифицированной программы 1942 года. От них остались только номера заказов: 5037 и 5038.

Авианосец «Ибуки».

Глава 6. Общая оценка проектов и деятельности японских тяжелых крейсеров.

Тяжелые крейсера, построенные в Японии между мировыми войнами, оказались одними из лучших, если не самыми лучшими, кораблями в своем классе и стали своеобразной визитной карточкой Императорского флота. Несмотря на некоторые недостатки (в основном это касалось перегрузки по сравнению с проектом и чрезмерной тесноты, которую могли выдержать разве что только неприхотливые японцы), их отличали мощное артиллерийское, торпедное и авиационное вооружение, хорошая броневая и противоторпедная защита и достаточно эффективные разделение на отсеки и системы контрзатопления. Если сравнивать подробно рассмотренные в первом томе отдельные наступательные и оборонительные элементы данных кораблей и их иностранных современников, то можно отметить следующее.

Орудия главного калибра по совокупности характеристик были вполне на уровне с аналогичными системами других стран (см. таблицу). В пользу японских восьмидюймовок можно отметить наибольший вес снаряда и наличие боезапаса всех типов, включая также осветительный и два вида учебных снарядов.

| Страна |

Год выпуска |

Длина ствола в калибрах |

Начальная скорость, м/с |

Бес снаряда, кг |

Скорострельность, в./мин. |

Дальность стрельбы, м |

| Япония |

1931 |

50 |

840 |

125,85 |

4 |

29400 (45°) |

| Англия |

1927 |

50 |

846 |

116,2 |

4-5 |

26800 (45°) |

| США |

1927 |

55 |

910 |

113,4 |

4 - |

29600 (40°) |

| Италия |

1924 |

50 |

840 |

113 |

3-4 |

27800 (45°) |

| Италия |

1927 |

53 |

940 |

125 |

3-4 |

31500 (45°) |

| Франция |

1924 |

50 |

850 |

123 |

4 |

31000 (45°) |

| Германия |

1934 |

60 |

925 |

122 и 124 |

4 |

33540 (37°) |

Кроме того, одинаковый вес всех снарядов позволял легко переходить от одного типа к другому, не изменяя данных стрельбы. Японские бронебойный снаряд типа 91 и фугасный типа 3 были бы вне конкуренции на приз “За оригинальность”. Первый, спроектированный как “ныряющий”, не имел настоящего бронебойного колпачка и обладал наихудшей бронепробиваемостью (например, 150 мм на дистанции 15000 м против 200 мм у немецкого Pz.Spr.Gr. L4/4 mhb), но зато мог сохранять траекторию полета под водой при близких недолетах и нес наибольший заряд взрывчатки (3,11 кг против 2,3 кг у того же Pz.Spr.Gr. L4/4 mhb). Одно удачное попадание такого снаряда под броневой пояс (собственно, этот снаряд и проектировался для пробития ПТЗ, а не толстых броневых плит), могло привести к тяжелым повреждениям или даже к гибели корабля. К разочарованию японцев такого попадания из восьмидюймовки удалось добиться только раз за всю войну - с «Кинугаса» в «Бойз» ночью 11/12 октября 1942 года. Тогда только чудо спасло американский крейсер. Относительно плохой пробиваемости снарядов типа 91 японцы особенно и не переживали, поскольку полагали вести бой либо ночью на близкой дистанции, когда их снаряды вполне справлялись бы с 76-127-мм бронированием, которое имели их основные противники - американские тяжелые крейсера, либо днем на очень большой дистанции, когда любые бронебойные снаряды бессильны. Сближению противника на выгодную для него дистанцию мешали более высокая скорость японских крейсеров и угроза со стороны их мощных дальнобойных торпед. Японские полубронебойные снаряды типа 0 и фугасные типа 3 могли также использоваться против самолетов. Последние, являясь по сути осколочно-зажигательными, были особенно эффективны против наземных целей, поскольку их действие было направлено сверху вниз. Правда, полностью надежд конструкторов они не оправдали, будучи к тому же очень опасными в эксплуатации (существуют версии, что гибель линкора «Муцу» и взрыв «Ямато» при опрокидывании произошли по вине именно этих снарядов). Американские летчики, против которых в основном и использовались снаряды типа 3 всех калибров, называли их “скорее эффектными, чем эффективными”.

Читать дальше