Действие советской пули более сложное. При попадании в преграду она, в зависимости от её прочности, либо остается нефрагментированной (так как оболочка пули стальная и обладает гораздо большим сопротивлением разрыву), либо предсказуемо фрагментируется. Причиной такого «программируемого» разрушения является ее структура, содержащая стальной сердечник. Рассмотрим подробнее фрагментацию такой пули в преграде.

При попадании в препятствие по нормали к поверхности полый носик пули сминается и впоследствии разрывается, открывая путь для продолжающего двигаться по инерции стального сердечника. При этом мягкая свинцовая рубашка играет роль своеобразной смазки, облегчающей движение сердечника в преграде, который и является поражающим элементом, оказывающим запреградное действие. При массе примерно 1,5 грамма (почти половина массы пули) он слабо деформируется и может проникать на глубины, достаточные для поражения цели.

Однако все это характерно для идеального случая. На практике уже при незначительных отклонениях угла встречи от перпендикуляра сказывается рикошетирующая способность, которая для малокалиберных легких пуль играет значительную роль. Интересен тот факт, что существует расхожее мнение о том, что большую рикошетирующую способность пуль патрона 5,45х39 (7Н6) определяет именно смещенный назад центр тяжести. Причем мнение это характерно, как правило, для людей, познакомившихся с соответствующим оружием на практике во время прохождения воинской службы. При этом часто приводят пример стрельб трассирующими малокалиберными пулями по густым перелескам или посадкам, которые наглядно демонстрируют большую рикошетирующую способность таких пуль. Однако при этом мало кто задумывается над тем, что трассирующие пули (индекс патрона 7Т3 и 7Т3М) имеют центр тяжести, смещенный вперед. Кроме того, экспериментальные стрельбы по густым перелескам, опубликованные в иностранных периодических изданиях, выявляют некую общую закономерность. Так, при встрече с легкими препятствиями (тонкими ветками) менее всего от траектории отклоняются тяжелые тупоконечные крупнокалиберные пули, по мере уменьшения массы и калибра отклонения становятся все более заметными. Также замечено, что остроконечные пули рикошетируют больше.

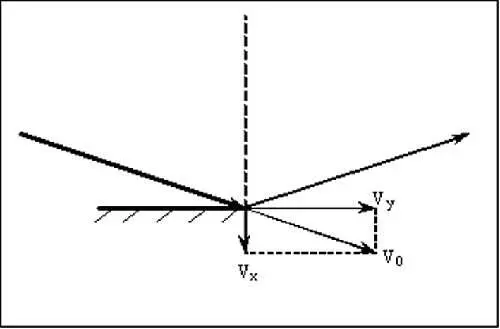

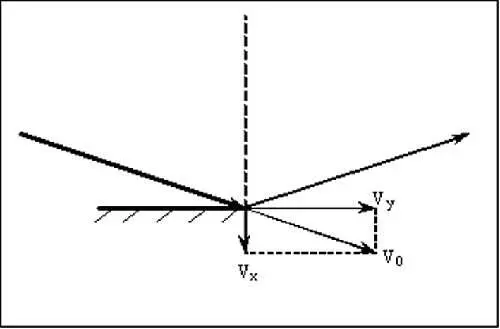

Существуют и другие примеры. Иногда приводят случаи рикошетов советских малокалиберных пуль со смещенным центром тяжести при стрельбе под острыми углами к поверхности и даже от оконного стекла. Или многократное рикошетирование при стрельбе внутри замкнутых помещений. Следует отметить, что все эти факты в той или иной мере действительно имеют место и подтверждаются боевым использованием автоматов АК-74 и их модификаций в условиях гористой местности (Афганистан, Кавказ) и городской застройки. Однако обвинять в этом исключительно смещенный центр тяжести, по всей видимости, не стоит. Дело в том, что в охотничьей практике известны многократные случаи отражения дроби, имеющей сферическую форму и однородное строение, от поверхности воды. Как правило, такие примеры встречались при стрельбе по водоплавающей птице на воде и иногда даже приводили к несчастным случаям. По вполне понятным причинам смещенный центр тяжести не может иметь никакого отношения к таким примерам. Здесь определяющим фактором являются именно углы встречи с преградой (рис. 7). Суть заключается в том, что при острых углах к поверхности перпендикулярная составляющая скорости Vx может быть очень малой, следовательно, импульс, передаваемый преграде, также будет незначительным и упругих свойств преграды (на воде упругими свойствами обладает поверхностная пленка) будет достаточно для отражения пули.

Рис. 7. Рикошетирование пули при больших углах встречи. Vx, Vy — перпендикулярная и продольная составляющие скорости пули, V0 — скорость встречи.

Что касается многократного переотражения, то многие специалисты отмечают, что вышеупомянутые американские пули подвержены ему в меньшей степени. Однако и здесь вряд ли стоит ставить во главу угла смещенный центр тяжести. Скорее всего, такая разница имеет место, прежде всего, вследствие большей механической прочности советских пуль. Дело в том, что пули патронов М 193 и SS 109 сильно деформируются при встрече с препятствием и теряют при этом значительную долю своей энергии. Поэтому среднестатистическое количество переотражений для них меньше, чем для пуль к патронам 5,45х39 (7Н6).

Читать дальше

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 11 (18)](/books/389065/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 10 (17)](/books/389066/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 08 (15)](/books/390404/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 07 (14)](/books/390405/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 05 (12)](/books/390406/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 04 (11)](/books/390407/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 03 (10)](/books/390408/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 02 (9)](/books/390409/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 01 (8)](/books/390410/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)

![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 07 (7)](/books/390441/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)