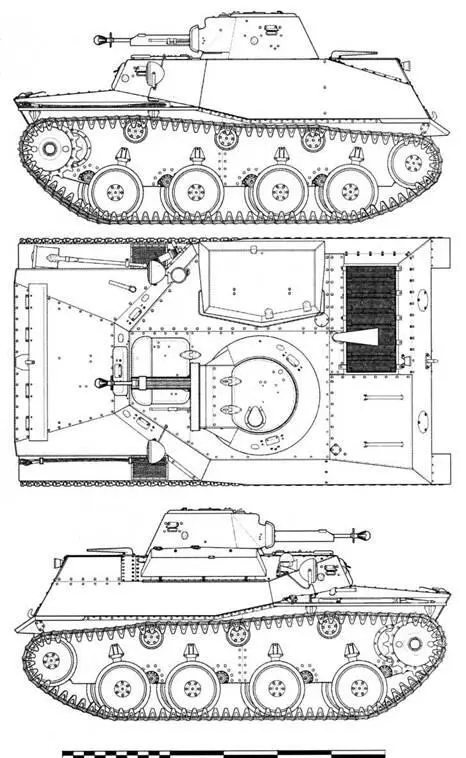

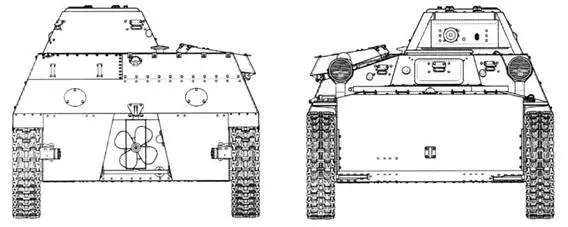

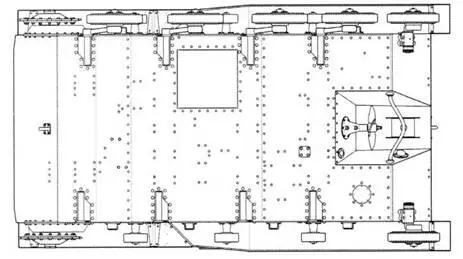

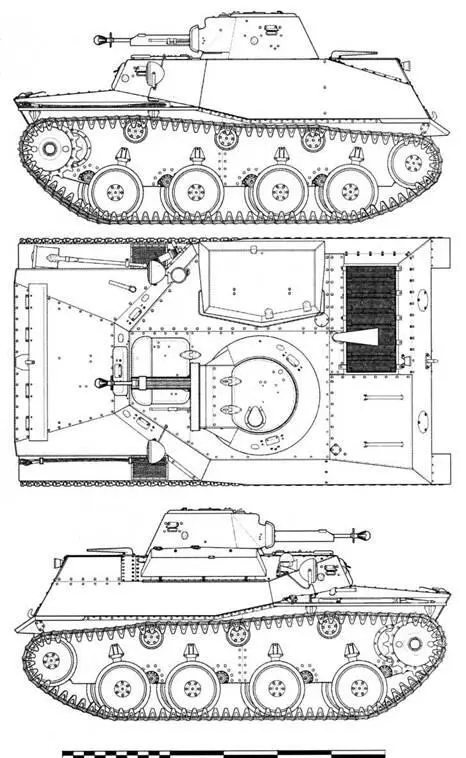

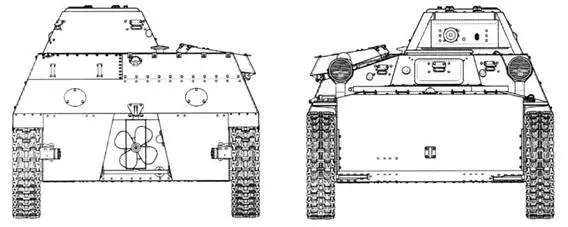

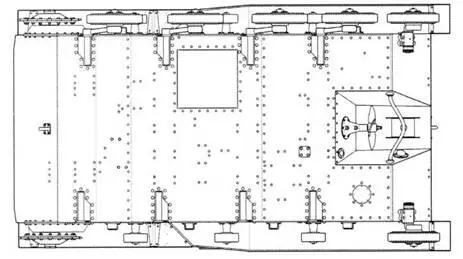

Чертежи легкого плавающего танка Т-40 выпуска 1941 года. Представлен нерадиофицированный (линейный) вариант с 12,7-мм пулеметом ДШК. Масштаб 1:35.

Для облегчения монтажа агрегатов и обслуживания танка верхние броневые листы корпуса сделали съемными, с уплотнением брезентовыми прокладками, смазанными суриком.

Толщина брони и угол наклона ее листов к вертикали составляли: лоб (кабина водителя) – 13 мм/25°, нос корпуса – 10 мм/30°, борт (вертикальная часть) – 13 мм, наклонные листы бортовых ниш – 10 мм/22°, башня – 10 мм/25°, корма – 9 мм/30°, днище – 4-6 мм, крыша – 6 мм. Бронебойная же пуля нормального калибра (7,62 мм) пробивала с минимальной дистанции под прямым углом броню до 11 мм.

Значительно увеличилась мощь вооружения. Был установлен крупнокалиберный 12,7-мм пулемет ДШК обр. 1938 года с длиной ствола 79 калибров (на серийных машинах – его танковый вариант обр. 1940 года) вместе с обычным ДТ обр. 1929 года в спаренной установке ДТС с общей бронемаской. Прицельная дальность стрельбы составляла: из ДТ – 1000 м, из ДШК – 4000 м. Темп стрельбы – до 600 выстр./мин, практическая скорострельность – соответственно 100 и 125 выстр./мин. Масса секундного залпа ДШК достигала 0,52 кг. Бронебойная пуля Б-30 и бронебойнозажигательная Б-32 со стальными сердечниками обладали высокой начальной скоростью – до 850 м/с и большой мощностью у цели, пробивая на дистанции 300 м под углом встречи 90° 16-мм броню. Большой угол возвышения спаренной пулеметной установки (25° против 14° у Т-38) позволял вести обстрел и низколетящих самолетов, правда, эта возможность на практике почти не использовалась. Оба пулемета поставлялись Ковровским заводом № 2 им. Киркиж, а с 1942 года ДШК выпускал еще и Саратовский завод № 614. Во время войны установку ДТС изготавливал также Ижевский завод № 622.

Увеличился и боекомплект нового танка: 450 12,7-мм патронов (9 сцепленных лент) в кольцевом коробе под башней для непрерывного питания, что существенно повышало скорострельность ДШК; одна лента (50 патронов) находилась в запасе, в магазине-коробке. Для ДТ – 2016 патронов (32 магазина, у Т-38 – 24) в стеллажах по левому борту танка. Для стрельбы из револьверов в корпусе и башне были сделаны конические отверстия, закрываемые изнутри бронепробками. Кроме того, в сумках хранилось несколько ручных гранат Ф-1.

Германские специалисты осматривают брошенные при отступлении советские танки: тяжелый КВ (справа) и легкий Т-40 (слева). Лето 1941 года.

Повышению боевых качеств новой башенной установки способствовали и более совершенные, чем на Т-38, приборы прицеливания – оптический прицел ТМФП с ночной подсветкой и дублирующий его механический. Наведение осуществлялось шестеренчатым механизмом поворота, расположенным справа у основания башни. Его рукоятка одновременно служила спусковым устройством пулемета ДШК. Подъемный винтовой механизм был помещен на левой стороне башни, и рукоятка его являлась спуском пулемета ДТ. Для возможности быстрого переноса огня имелось принудительное отключение механизма поворота, а при движении по-походному башня и люлька стрелковой установки жестко стопорились.

Башня вращалась на шариковой опоре, на нижнем кольцевом погоне которой, прикрепленном к подбашенному листу, был нарезан зубчатый венец механизма поворота. От опрокидывания башня удерживалась роликовыми захватами, контактирующими с нижним погоном.

Для наблюдения за полем боя служили перископические оптические приборы: три у водителя в лобовом щитке и скуловых листах подбашенной коробки и два у командира в бортах башни. Смотровые приборы комплектовались 10 запасными блоками. В разведке для ориентации на воде и в тумане служил магнитный компас КП московского завода «Авиаприбор». На части командирских танков предусматривалась установка двусторонней дуплексной (в отличие от симплексной на Т-38) телефонно-телеграфной радиостанции типа 71-ТК-З завода № 203 с дальностью речевой связи при отсутствии помех до 16 км с места – вполне достаточной для разведывательной машины. Внутренняя связь была светосигнальная (трехцветные лампы).

Читать дальше