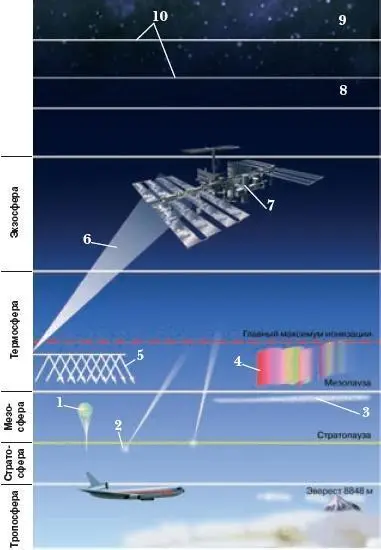

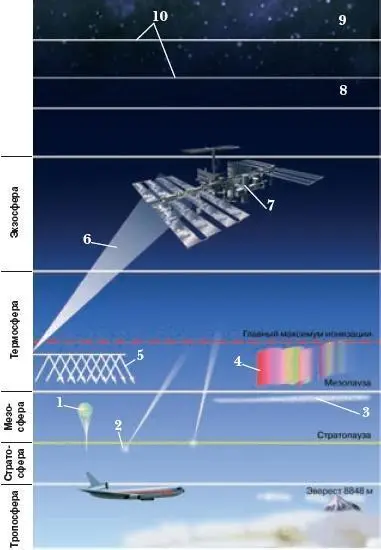

АТМОСФÉРА, воздушная оболочка планет. Обычно предметом изучения метеорологии является атмосфера Земли, которая состоит из смеси газов – воздуха, а также твёрдых примесей (пыль, капли воды, ледяные кристаллы). Чёткой верхней границы атмосфера не имеет, однако на выс. 800–1000 км ещё прослеживается. Атмосферные давление и плотность с высотой убывают. Тем-ра по высоте распределена сложным образом: она падает до верхней границы тропосферы (8–18 км), затем растёт до верхней границы стратосферы (50–55 км), достигая 50 °C, затем снова падает до верхней границы мезосферы (80–85 км), растёт в термосфере до границы с экзосферой, после чего остаётся постоянной. Почти все явления погоды сосредоточены в тропосфере, а её нижние 500–1500 м называют пограничным слоем атмосферы. В нём заметно сказывается влияние трения о земную поверхность и сосредоточены изменения метеорологических элементов в течение суток в зависимости от выс. солнца над горизонтом. Вследствие неравномерного нагрева в атмосфере (в осн. в тропосфере) возникают течения воздуха – общая циркуляция в масштабе всей планеты и локальные циркуляции (бриз, фён и др.), а также формируются воздушные массы, разделяемые атмосферными фронтами и представляющие собой осн. подразделения атмосферы по горизонтали.

Атмосфера: 1– шары-зонды; 2– метеоры; 3– серебристые облака; 4– полярные сияния; 5– радиоволны декаметрового диапазона; 6– радиоволны дециметрового диапазона; 7– искусственные спутники Земли; 8, 9– внутренний радиационный пояс; 10– силовые линии магнитного поля Земли (в зоне экватора)

АТМОСФÉРНОЕ ДАВЛÉНИЕ, то же, что давление воздуха .

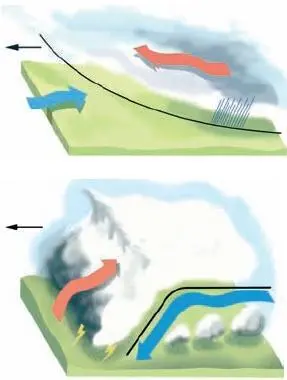

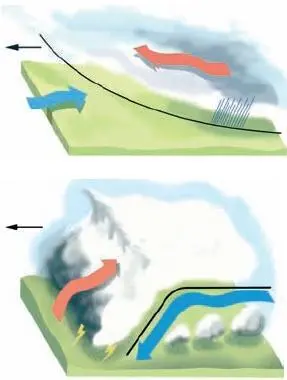

АТМОСФÉРНЫЕ ФРÓНТЫ, переходные зоны между двумя воздушными массами в атмосфере, отличающимися по температуре, влажности и другим свойствам. Фронты встречаются в широтных поясах от субтропических до полярных. Шир. зоны фронта по горизонтали составляет несколько десятков километров. Обычно зона фронта расположена наклонно под углом 0,01–0,001° к горизонту. Из-за контраста между воздушными массами метеорологические элементы в зоне фронта меняются скачкообразно. Фронты тесно связаны с циклонами: последние всегда образуются на фронтах, а затем способствуют их перемещению в пространстве. Вблизи центра циклона фронты перемещаются со скоростью 20–50 км/ч, а вдалеке от центра могут располагаться неподвижно в течение нескольких суток. Осн. типы фронтов – тёплый и холодный, называемые по той воздушной массе, которая приходит в данный р-н на смену уходящей. Для фронтов характерно образование мощных многослойных облаков и выпадение осадков. Это связано с интенсивной конденсацией водяного пара в более тёплом воздухе при подъёмеи адиабатическом охлаждении тёплого воздуха над клином более плотного холодного. В умеренных и высоких широтах фронты обеспечивают поступление большей части осадков, а также смену погоды благодаря вторжению новой воздушной массы на место прежней.

Атмосферный фронт

Атмосферные фронты:сверху – тёплый, снизу холодный. Красные стрелки – тёплый, синие – холодный воздух

АТÓЛЛ, коралловая постройка в виде сплошного или разорванного кольца, окаймляющего водный бассейн – лагуну . Кольцо атолла образуют отдельные о-ва. Некоторые из них имеют собственную лагуну или представляют неполное кольцо, открывающееся в сторону главной лагуны широким каналом. Встречаются только в тропической зоне. Атоллы могут иметь различные размеры, обычно невелики, но некоторые достигают 50 км в поперечнике. Подводным основанием атолла обычно служат возвышенности океанического ложа вулканического происхождения. Генезис атолла по гипотезе Ч. Дарвина связан с медленным погружением тропического острова, окружённого кольцом барьерного кораллового рифа , который постепенно наращивается постройками колониальных кораллов. По другой концепции формирование атоллов происходит вследствие поднятия уровня Мирового океана в результате таяния покровных ледников, а не погружения дна, о чём свидетельствуют, по его мнению, одинаковые глубины, с которых начинаются коралловые постройки в различных атоллах. Атоллы весьма требовательны к комплексу природных условий: тем-ре воздуха и воды, постоянству солёности и динамики океанических вод, их чистоте и др. Встречаются преимущественно в водах Тихого и Индийского океанов.

Читать дальше