АВТОМАТИ́ЧЕСКАЯ ЛИ́НИЯ, комплекс рабочих машин, основного и вспомогательного оборудования, автоматически выполняющих весь процесс изготовления или переработки продукта производства. Автоматические линии делятся на специальные, специализированные и универсальные. Специальные линии используются для обработки строго определённых по форме и размерам изделий. На специализированных линиях обрабатываются однотипные детали с более широким диапазоном размеров. Универсальные автоматические линии дают возможность быстро переналаживать оборудование для изготовления различной однотипной продукции.

Управление автоматическими линиями осуществляется с помощью автоматизированной системы управления, обслуживающий персонал ведёт наблюдение (контроль) за работой агрегатов, обеспечивает их ремонт и наладку. Наиболее распространены роторные и роторно-конвейерные линии. Роторные автоматические линии состоят из рабочих и транспортных роторов , соединённых общим приводом. Рабочий ротор представляет собой жёсткую систему, на которой монтируется группа орудий обработки заготовки. Транспортные роторы (барабаны или диски) передают заготовки с одного рабочего ротора на другой и транспортируют готовые изделия. Рабочие и транспортные роторы работают синхронно, передавая заготовки с одной технологической операции на другую. На автоматических роторных линиях выполняются операции штамповки, прессования, сборки и т. д. Они часто применяются для штамповки деталей (напр., радиодеталей), в производстве изделий из пластмасс, в пищевой промышленности для расфасовки и упаковки продуктов и т. д. Роторные линии имеют высокую производительность, однако число выполняемых на них операций, их последовательность и время выполнения жёстко ограничены. Гораздо более гибкими являются роторно-конвейерные линии, на которых детали передвигаются конвейером, огибающим рабочие роторы.

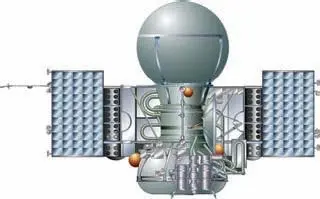

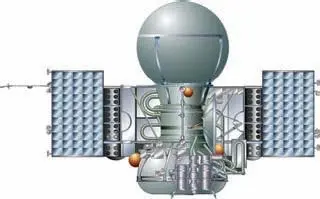

АВТОМАТИ́ЧЕСКАЯ МЕЖПЛАНÉТНАЯ СТÁНЦИЯ, космический аппарат, совершающий полёт в межпланетное пространство в автоматическом режиме. Используется для изучения небесных тел и межпланетного пространства. Для выполнения этих задач на автоматической межпланетной станции устанавливается научная аппаратура, измеряющая параметры небесных тел, их физический и химический состав, магнитные и другие излучения. Телевизионная аппаратура позволяет получить изображения небесных тел, их строение и рельеф. Управление автоматической межпланетной станцией осуществляется обычно с помощью бортовых компьютеров в соответствии с заданной программой. В случае необходимости программа может корректироваться посредством радиосигналов с Земли. Для обеспечения станции энергопитанием, как правило, используются солнечные батареи , но могут применяться и аккумуляторы, ядерные источники тока и др. Для вывода автоматической межпланетной станции на заданную траекторию необходимо преодолеть вторую космическую скорость . Первой в мире автоматической межпланетной станцией стала «Луна-1» («Мечта», 2 января 1959 г.), пролетевшая вблизи Луны и ставшая искусственным спутником Солнца. С помощью автоматических межпланетных станций, достигших Луны, Марса, Венеры, Юпитера, Сатурна и их спутников, получены ценные сведения о строении Солнечной системы и комет.

Автоматическая межпланетная станция «Венера-13»

АВТОМАТИ́ЧЕСКАЯ ТЕЛЕФÓННАЯ СТÁНЦИЯ(АТС), комплекс технических средств, предназначенных для временного автоматического соединения (коммутации) телефонных аппаратов (абонентов) телефонной сети и их разъединения по окончании переговоров. Соединение абонентных линий на АТС осуществляется на основании адресной информации (код номера вызываемого абонента), поступающей от телефонного аппарата вызывающего абонента. В первых телефонных сетях 19 в. для обеспечения разговоров абонентов «каждого с каждым» строили ручные телефонные станции (необходимая коммутация линий производилась вручную «телефонными барышнями»). В 1920—30-х гг. появились первые АТС, управляемые самими абонентами, набирающими нужный номер на своём телефонном аппарате. Одним из назначений АТС стала защита разговоров от подслушиваний телефонистками, поэтому первые АТС устанавливались в правительственных учреждениях, даже появилось название такой связи – «вертушка» по применяемым для набора номера вращающимся дисковым номераторам. До 1960-х гг. повсеместно применялись электромеханические АТС сначала с электродвигателями, затем – с шаговыми искателями и реле. В кон. 1960-х гг. на смену электромеханическим пришли электронные АТС. Они обеспечивают высокое качество связи, надёжность и существенно меньше потребляют электроэнергии, менее металлоёмки.

Читать дальше