Над Лугой гудели вражеские самолеты. Они сбрасывали на город осколочно-фугасные и зажигательные бомбы и провокационные листовки. На душе тоскливо. Столько бились за этот красавец город, сколько погибло наших бойцов на его подступах — и все же приходится отходить!

По приказу Ставки город был оставлен, 41-й корпус нужно было вывести из окружения с наименьшими потерями.

Для отхода войск и боевой техники предстояло проложить дорогу — по десяткам километров гати и непроходимых болот. И саперы, работая под постоянным огнем противника, с честью выполнили поставленную перед ними задачу.

Основные части корпуса с боями пошли в направлении Ленинграда. Наш саперный батальон отходил в арьергарде. Наша рота была придана 111-й стрелковой дивизии 41-го корпуса. От основных сил мы были отрезаны и попали в двойное кольцо окружения. Отряд оказался в критическом положении.

Рота вышла к какому-то ручейку и остановилась немного передохнуть. В этот момент из-за деревьев ударили из пулемета, мы залегли. Нужно было экономить каждый патрон, каждую гранату, поэтому стреляли наверняка. Вижу, как короткими очередями из ручных пулеметов ведут огонь А. Ешков и командир танкового батальона дивизии лейтенант И. Багаткевич. После короткой паузы они оба встают, делают рывок вперед, бросают гранаты. Слышу громкий призыв Ешкова:

— За Родину, вперед!

Вслед за политруком бойцы бросились на фашистов. Под прикрытием нашего огня пошли в атаку остальные.

Мгновение, еще одно… Огненное кольцо прорвано, противник отброшен.

В этом бою погибли Алексей Ешков, Николай Усков, Иван Ашпетов и многие другие наши товарищи, остальные вышли из окружения.

11 октября глубокой ночью мы подошли к реке Волхов. В нашем распоряжении считанные минуты, но и Волхов был форсирован. Раненых направили в госпитали, а остальные после отдыха и медицинского осмотра, получив новое оружие и обмундирование, влились в состав действующих частей. Всем нам объявили благодарность за мужество и отвагу, проявленные в боях и при прорыве кольца окружения, ведь благодаря героическим действиям 41-го стрелкового корпуса и с нашим участием путь продвижения врагу был закрыт.

Т. Кузнецов, командир роты, 269-й отдельный

саперный батальон

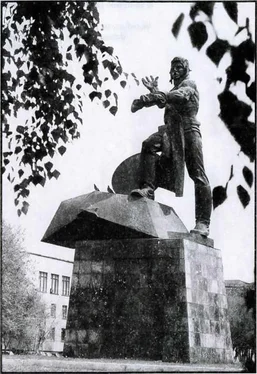

Челябинский Матросов. Николай Сосновский. Л.Козлов

Подвиг Александра Матросова повторили в годы войны более 330 героев. Вторым в этом списке был челябинец Николай Сосновский.

Листаю свои фронтовые записи начального периода войны — записки армейского политрука…

«19 сентября 1941 года. Продолжаем стоять под Старой Руссой в деревне Семеновщина. Все время в войсках, как и положено политотдельцу. Впервые получил от жены два письма. Сообщает, что многие ушли на фронт, их заменили на предприятиях женщины и подростки. Некоторые знакомые уже получили «похоронки».

Нам на помощь идет подкрепление. На станцию Валдай прибывают головные эшелоны 26-й Златоустовской дивизии. Нам известно, что она формировалась в годы гражданской войны. Дивизия отличилась в гражданскую войну при занятии Златоуста, Челябинска и получила почетное наименование Златоустовской».

Каплю за каплей бойцы, командиры и политработники отдавали кровь за свою Родину. Они, даже раненые, не оставляли поле боя. А вскоре вся наша 11-я армия узнала о героическом поступке красноармейца Николая Сосновского. Дело было так.

312-й Новгородский стрелковый полк под Лужно перешел в наступление. Фашисты встретили пехоту сильным фланговым огнем. Только подвиг мог спасти положение. И тогда пополз вперед Николай Сосновский. Затаив дыхание, бойцы наблюдали, как отважный воин подполз к амбразуре дзота, и пулемет захлебнулся — тело Сосновского мешало врагам вести огонь. Даже мертвый, Николай продолжал сражаться. Мгновенно поднялись бойцы, увлеченные подвигом товарища и выбили врага с укрепленных позиций.

«Пройдут годы, а память об этом поступке отважного комсомольца будет жить и жить в народе. О нем будут вспоминать наши сыны и внуки, как мы сейчас вспоминаем об Иване Сусанине. Память о подвиге комсомольца Сосновского будет нетленна, ибо то, что он совершил, есть наивысшее выражение любви к Родине…» («Комсомольская правда», 1941 год, 21 ноября).

В годы войны в печати стали появляться противоречивые сведения: говорилось, что подвиг был совершен в Подмосковье, указывались разные даты. Восстановить истину помогли уже после войны архивные документы, в частности исторический формуляр 26-й Златоустовской дивизии, в состав которой входил 312-й Новгородский полк. В формуляре говорится:

Читать дальше

![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/148043/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev-thumb.webp)