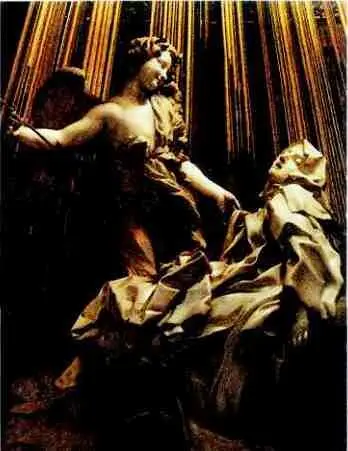

Бернини всю жизнь сопутствовали признание и успех. Круг его заказчиков составляли папы, кардиналы и высшая римская аристократия. Творчество Бернини во многом определило пути развития всей европейской культуры XVII в. В лучших его работах виден настоящий мастер, вошедший в искусство со своей темой — темой духовного преображения человека.

Лоренцо Бернини. Аполлон и Дафна. 1622–1624 гг. Галерея Боргезе, Рим.

В основу композиции положен сюжет из произведения древнеримского поэта Овидия «Метаморфозы»: бог Аполлон преследует нимфу по имени Дафна, которая стремилась соблюсти целомудрие. В момент, когда Аполлон уже почти настиг свою жертву, произошло чудо: бога превратили Дафну в лавровое дерево.

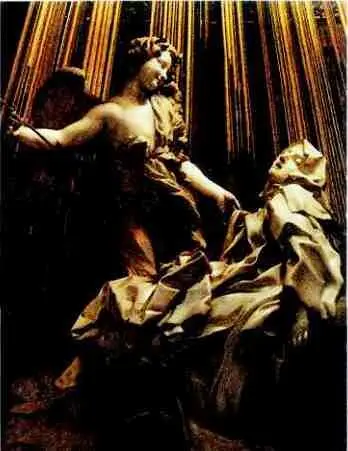

Лоренцо Бернини. Экстаз Святой Терезы. 1645–1652 гг. Капелла Корнаро церкви Санта-Мария делла Витториа, Рим.

Болонский академизм — направление, возникшее в конце XVI в. и занявшее в XVII столетии значительное место в итальянской живописи. Отношение к его представителям менялось с течением времени. Современники считали академистов выдающимися мастерами, однако спустя столетие их совсем забыли, а в XIX в. обвинили в подражании слабым сторонам живописи Возрождения.

«Академия вступивших на правильный путь» — так называлась небольшая частная мастерская, созданная в Болонье в 1585 г. художниками двоюродными братьями Лодовико (1555–1619), Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609) Карраччи. Они хотели воспитать мастеров, которые имели бы истинное представление о красоте и были способны возродить искусство живописи, по их мнению пришедшее в упадок.

Такая точка зрения имела под собой серьёзные основания. Во второй половине XVI в. большое влияние на живописцев оказывали теоретики маньеризма — направления, возникшего в искусстве Италии ещё в 20-30-е гг. Они утверждали, что нет и не может быть художественных идеалов, общих для всех. Художник создаёт свои произведения на основе Божественного вдохновения, по природе своей стихийного, непредсказуемого и не ограниченного ремесленными правилами. Краски не могут передать всей полноты и тонкости замысла, вложенного Богом в душу художника, и поэтому нельзя судить о ценности картины по её техническому исполнению. Обучение мастерству не считалось столь уж важным делом.

Академия противостояла этим взглядам. Есть вечный идеал красоты, заявляли братья Карраччи, он воплощён в искусстве античности, Возрождения, и прежде всего в творчестве Рафаэля. В академии основное внимание уделялось постоянным упражнениям в техническом мастерстве. Его уровень зависел, по мнению братьев Карраччи, не только от ловкости кисти, но и от образования и остроты интеллекта, поэтому в их программе появились теоретические курсы: история, мифология и анатомия.

Одна из первых работ болонских академистов — выполненные Аннибале и Агостино Карраччи и несколькими учениками в 1597–1604 гг. фрески на сюжеты «Метаморфоз» Овидия в палаццо Фарнезе в Риме. В их оформлении чувствуется сильное влияние монументальной живописи Микеланджело. Однако в отличие от него у братьев Карраччи на первом месте стоит абстрактная красота живописи — правильность рисунка, уравновешенность цветовых пятен, ясная композиция. Совершенство формы занимало их гораздо больше, чем содержание.

Аннибале Карраччи, Агостино Карраччи. Триумф Вакха и Ариадны. 1597–1604 гг. Палаццо Фарнезе, Рим.

Среди первого поколения выпускников академии особой популярностью пользовались Гвидо Рени (1575–1642), Доменикино (настоящее имя Доменико Цампьери, 1581–1641) и Гверчино (настоящее имя Франческо Барбьери, 1591–1666). Работы этих живописцев отличает высокий уровень техники, но в то же время эмоциональная холодность, поверхностное прочтение сюжетов. И тем не менее у каждого из них есть интересные черты.

Так, в картине Доменикино «Последнее причащение Святого Иеронима» (1614 г.) очень выразительный пейзаж притягивает зрителя гораздо больше, чем основное действие, напыщенное и перегруженное деталями.

«Аврора» (1621–1623 гг.), плафон [6] Плафон (франц. plafond — «потолок») — потолок или его центральная часть, украшенные живописным либо скульптурным изображением, орнаментом.

Гверчино в римской вилле Людовизи, поражает зрителя захватывающей энергией, с которой движутся богиня утренней зари на колеснице и другие персонажи. Интересны рисунки Гверчино, выполненные, как правило, пером с лёгкой размывкой кистью. В этих композициях виртуозность техники стала уже не ремеслом, а высоким искусством.

Читать дальше