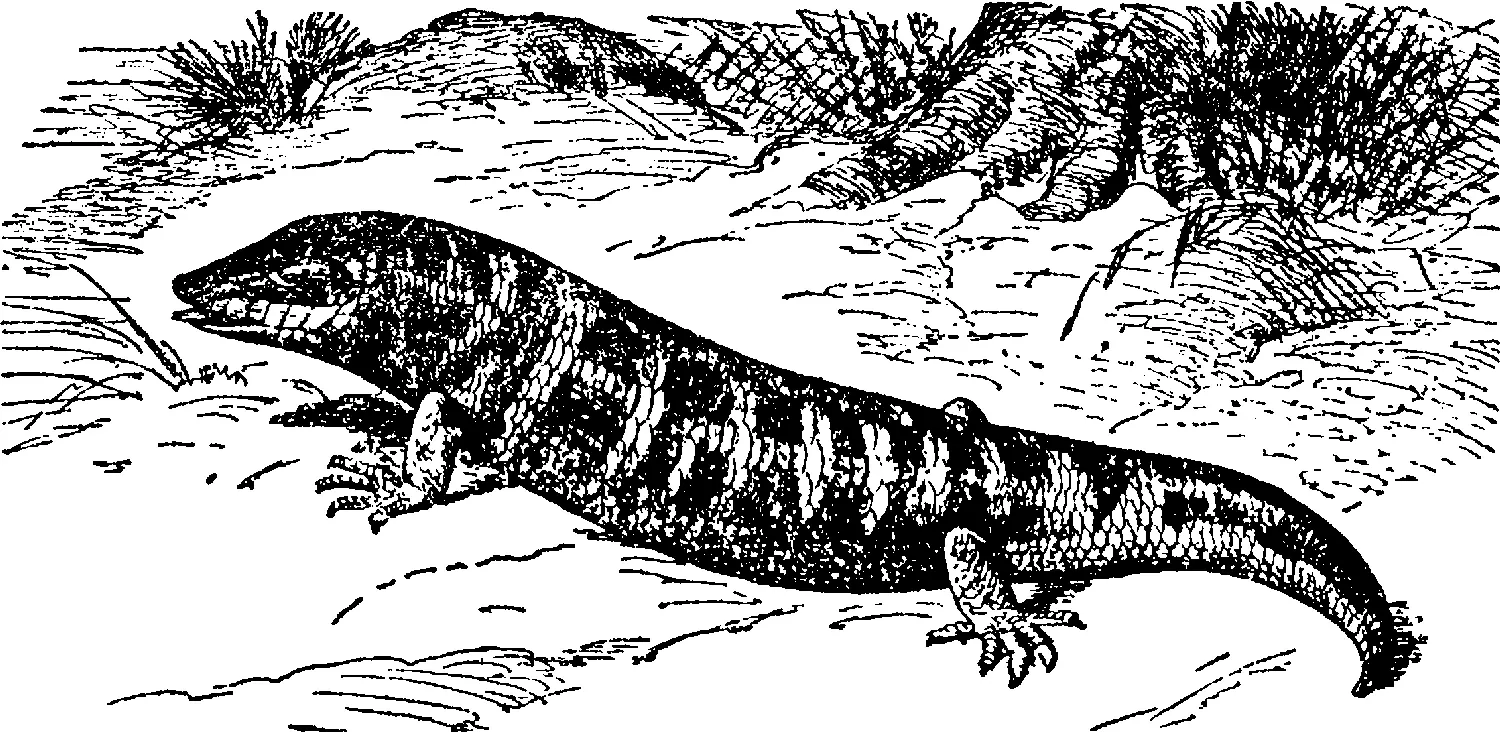

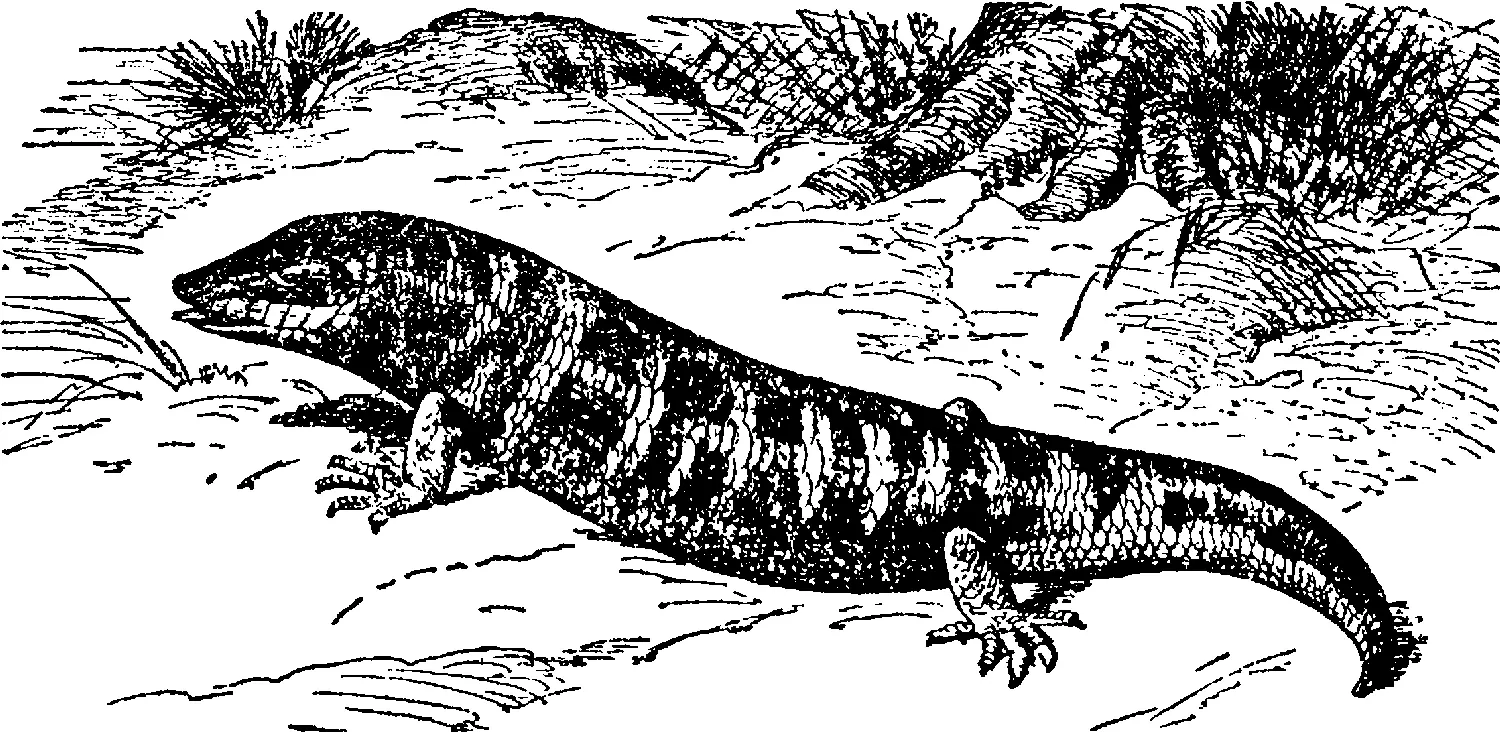

Некоторые песчаные ящерицы не только могут погружаться в песок, но и перемещаются в его толще. Так, в пустыне Сахара обитает обыкновенный сцинк (его еще называют аптечным, поскольку в народной медицине он использовался для приготовления различных лекарств). Эта стремительная ящерица, убегая от врага, может моментально зарыться в песок и вскоре выскочить из него в нескольких метрах от старого места.

Обыкновенный, или аптечный, сцинк

Прекрасно «плавает» в песке и распространенный на юге России песчаный удавчик. Вот уж для кого песок – дом родной. Удавчик скрывается в нем не только при опасности – он вообще предпочитает перемещаться не по поверхности, а в слое песка на небольшой глубине. Он легко погружается в рыхлый субстрат, вбуравливаясь и вдавливаясь в него, и также легко ползет на глубине в несколько сантиметров. При этом он передвигается с помощью таких же извиваний тела, как и при ползании по поверхности. Находясь в песке, удавчик может отыскать спрятавшуюся ящерицу или схватить ничего не подозревающую жертву, когда она приблизится к тому месту, где в толще песка затаился маленький хищник. Бросок его при этом бывает неправдоподобно стремительным – взвивается султанчик песка, и бедная ящерица или песчанка оказывается в смертельных объятиях.

У «плавающих» в песке видов есть такие же приспособления, как у живущих под землей: лопатовидно уплощенная или клиновидная голова, укрепленная спереди мощными щитками.

Быстро зарываться в песок при опасности умеют не только ящерицы и змеи. Так поступает, например, и маленькая (до 12 см длиной) египетская черепаха.

Наибольшее число видов пресмыкающихся живет в тропических лесах. Но если в пустыне ящериц видишь повсюду и их следами исчерчен весь песок, то по тропическому лесу можно идти весь день, не заметив ни одной рептилии. Это объясняется в частности тем, что в тропическом лесу жизнь устремлена ввысь. Здесь царит постоянный полумрак и главней «дефицит» – солнечный свет. Из–за него между растениями разворачивается настоящая борьба, и выигрывает в ней тот, кто поднимется выше конкурента, перехватит своей кроной солнечные лучи. Мощные деревья достигают этого, устремляя ввысь свои многометровые стволы. Более «слабые» растения, чтобы достигнуть света, используют эти стволы как опоры (это характерно для лиан) или как места постоянного произрастания (так «поступают» эпифитные растения). В результате самая обильная растительность развивается высоко над землей. И если внизу мы видим в основном заросли стволов и опавшую листву, то там, в верхнем ярусе – настоящее буйство зелени, цветков, плодов. Вслед за растениями вверх устремляются и животные. В результате в переплетенных кронах растений тропического леса формируется целый мир, в котором по своим законам обитает множество организмов, и некоторые из них вообще никогда не спускаются на землю. Видное место в этом надземном мире занимают и пресмыкающиеся.

В трехмерном пространстве крон тропических деревьев живут не только миниатюрные создания, но и виды внушительных размеров: довольно крупные вараны или гигантские питоны. Здесь можно найти рептилий не только медлительных, затаивающихся, но и стремительных, ловких хищников. Среди древесных пресмыкающихся есть и ночные животные, и активные днем. Самая пестрая и яркая окраска, самая фантастическая форма тела, необычные и разнообразные повадки – все это живущие на деревьях рептилии. При всем их разнообразии жизнь в «подвешенном» состоянии приводит к формированию у древесных видов некоторых общих особенностей, отличающих их от других представителей класса.

Главная задача древесных рептилий – постоянно удерживаться над землей, противостоять силе притяжения. Эту задачу они решают самыми разными способами, но все их можно охарактеризовать одним словом: цепкость. Древесные гекконы прекрасно удерживаются на любых поверхностях благодаря многочисленным микроскопическим выростам на их подошвах, действующим как застежки–липучки; такие же приспособления есть у игуановых ящериц – анолисов. Древесным агамам и игуанам помогают по–кошачьи цепкие когти. Хамелеоны плотно охватывают ветви своими удивительными лапками – пальцы у них разделены на две противопоставленные группы (по 2–3 пальца), в каждой из которых они почти до самого верха заключены в общий кожный чехол. В результате лапки превращаются в своеобразные клещи, удерживающие ящерицу на тонких ветвях. Удерживаться хамелеонам помогает и гибкий хвост, которым они обвивают ветви. Таким цепким хвостом обладают и некоторые другие древесные ящерицы.

Читать дальше