Самой масштабной работой мастера стал Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801—11), который строился по велению Павла I, желавшего поместить в нём икону Казанской Богоматери, покровительницы Романовых. Архитектору было предписано взять за образец грандиозный ансамбль собора Св. Петра в Риме. Воронихин использовал в своём сооружении мотивы огромного венчающего храм купола, возведённого Микеланджело , и отходящих от здания колоннад, построенных Д. Л. Бернини , однако творчески переработал их. Колоннады Казанского собора, полукругом охватившие площадь перед Невским проспектом, выглядят просторными и воздушными. Несмотря на огромные размеры, храм отличает строгое изящество. Горный институт (1806—11) композиционно завершил ансамбль набережной Васильевского острова со стороны Невы. Массивный кубический блок здания дополняет величественный дорический портик , обращённый к реке. По проектам Воронихина выполнена отделка некоторых интерьеров в Павловском дворце (Малый кабинет, т. н. «Фонарик», с полукруглым выступом, 1805—07).

А. Н. Воронихин. Казанский собор. 1801—11 гг. Санкт-Петербург

А. Н. Воронихин. Горный институт. 1806—11 гг. Санкт-Петербург

Продолжая традиции творчества В. И. Баженова, И. Е. Старова , М. Ф. Казакова, Воронихин создал новый тип общественного здания с простыми и строгими формами. Талантливый дизайнер, он делал эскизы ваз, торшеров и др. предметов интерьерного убранства, стремясь к полному стилевому единству своих строений. Как и архитектурные сооружения, их отличают тонкий вкус, изящество и чувство меры. Творчество Воронихина оказало влияние на В. П. Стасова , К. И. Росси и др. архитекторов, работавших в стиле ампир.

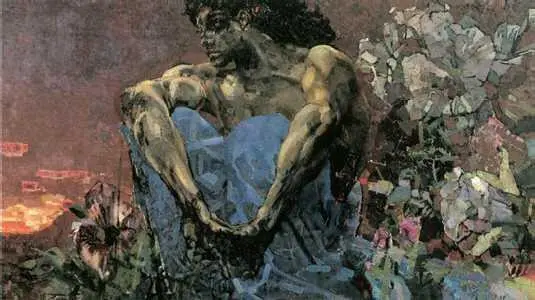

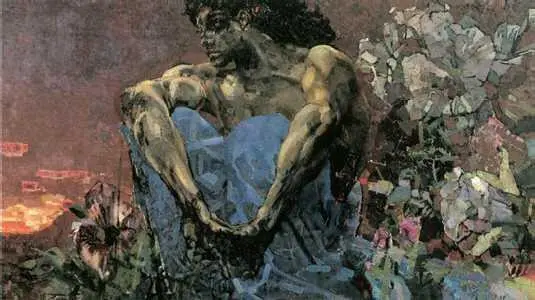

ВРУ́БЕЛЬМихаил Александрович (1856, Омск – 1910, Санкт-Петербург), выдающийся русский живописец и график, монументалист, театральный декоратор, мастер декоративно-прикладного искусства; представитель символизма , выразитель тенденций модерна . Участник Абрамцевского художественного кружка . Сын военного юриста. По желанию отца прошёл обучение на юридическом отделении Санкт-Петербургского университета (1874—80); по окончании его поступил в Петербургскую академию художеств , где учился у П. П. Чистякова (1880—84); брал уроки акварели у И. Е. Репина .

М. А. Врубель. «Царевна-Лебедь». 1900 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

В 1884—89 гг. жил в Киеве, куда был приглашён по рекомендации Чистякова для участия в реставрации Кирилловской церкви. Выполнил для неё несколько монументальных композиций («Сошествие Святого Духа», 1884), написал икону «Богоматерь с Младенцем». В 1884—85 гг. совершил путешествие в Венецию для ознакомления с сохранившимися там византийскими фресками и мозаиками. Вершиной творчества Врубеля в Киевский период стали акварельные эскизы росписей и орнаментов для Владимирского собора (1887; остались неосуществлёнными, т. к. не были утверждены церковной комиссией). Уже в это время сложился характерный врубелевский стиль, основанный на объёмном, почти скульптурном рисунке, контуры которого дробят форму на острые мелкие грани, уподобляя её чудесному кристаллу. Цвет пронизывает кристаллические грани, становясь окрашенным светом, переливаясь и мерцая, в результате чего живопись напоминает мозаику («Девочка на фоне персидского ковра», 1886). В своих картинах Врубель почти не обращался к повседневности, творя свой мир грёз и фантазий. Темы его произведений взяты в основном из литературы, театра, истории (Гамлет и Офелия, Фауст, Демон и др.); это «вечные сюжеты», по-своему трактуемые художником, в течение всей жизни мучительно размышлявшем о любви и смысле бытия, о смерти и бессмертии.

М. А. Врубель. «Демон (сидящий)». 1890 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

М. А. Врубель. «Весна». Майолика. После 1899 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Читать дальше