В 8 в. византийское искусство переживало глубокий кризис, вызванный активизацией иконоборческих идей. Противники икон видели в священных изображениях пережитки языческого идолопоклонства, утверждая, что Бога нельзя представить в человеческом образе. Тем самым они отрицали основу христианского вероучения – Богочеловеческую природу Христа. Во времена иконоборчества безжалостно уничтожались ранневизантийские художественные произведения.

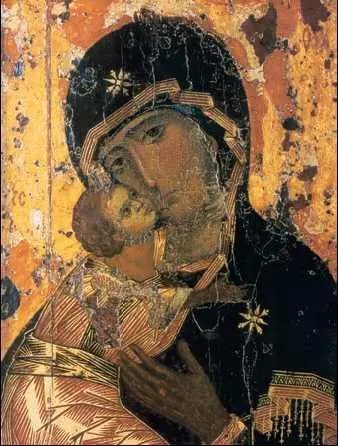

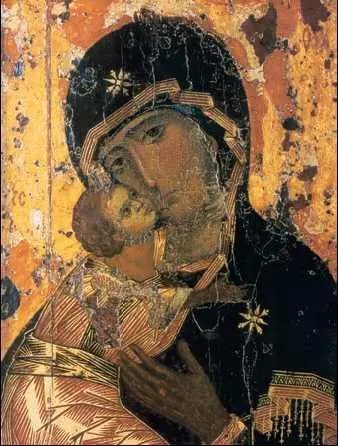

«Богоматерь Владимирская». Икона. Ок. 1132 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

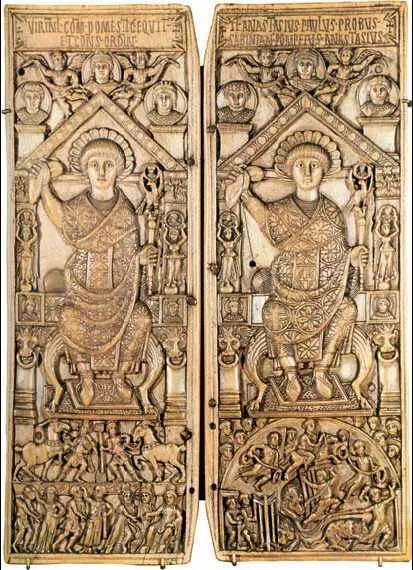

После окончательного осуждения иконоборчества на церковном соборе 843 г. вновь наступила эпоха расцвета византийской культуры; её подразделяют на периоды македонского ренессанса (9 – первая пол. 11 в.) и комниновский (вторая пол. 11–12 в.) по именам правивших тогда династий. Были выработаны основные принципы и художественные каноны (правила), по которым должны были создаваться произведения разных видов религиозного искусства. Сложилась строгая система расположения сюжетных композиций на стенах храмов. Македонский ренессанс – время возрождения и расцвета иконописи и античных традиций (мозаики монастыря в Дафни близ Афин, 11 в.; архитектурные сооружения и мозаики монастыря Осиос Лукас в Фокиде, Греция, нач. 11 в.). Комниновский период – время расцвета религиозной мысли; самые сложные богословские идеи и образы находят в искусстве полноценные формы выражения. Вместе с тем широко распространяются светские жанры, в религиозном чувстве становятся важными личные переживания, произведения искусства отличает теплота и человечность (мозаики базилики в Чефалу, Сицилия, 1148; фрески церкви Св. Пантелеймона в Нерези, Македония, 1164). Выдающийся памятник комниновской эпохи – икона «Богоматерь Владимирская» (ок. 1132 г.), привезённая из Константинополя на Русь. Она представляет собой новый тип двусторонней переносной иконы; на её обратной стороне – престол с символами Страстей Христовых. Нежное объятие Матери и Сына заключает в себе предчувствие страданий Спасителя, в ласке Богородицы провидится будущее оплакивание. В 11 в. переживает расцвет книжная миниатюра, для которой характерен утончённо-изящный рисунок и нежные краски, античное понимание красоты как прекрасной одухотворённой плоти («Хлудовская псалтирь», 9 в.; «Парижская псалтирь», 10 в.). Высокого уровня достигло декоративно-прикладное искусство (изготовление роскошных узорных тканей, многоцветных перегородчатых эмалей , церковной утвари из слоновой кости и драгоценных металлов).

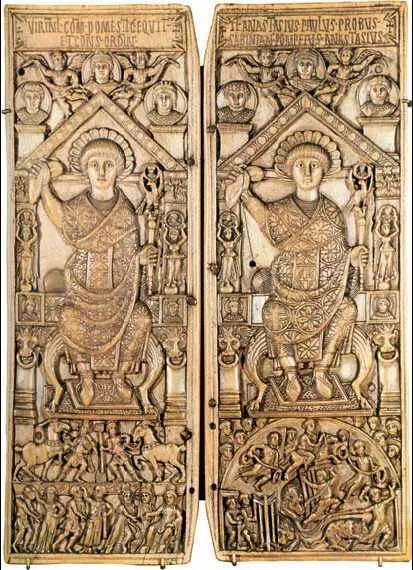

Диптих императора Анастасия. Слоновая кость. Нач. 6 в.

Последний яркий расцвет поздневизантийского искусства пришёлся на время правления династии Палеологов (1261–1453). Наиболее значительный памятник – мозаики и фрески монастыря Хора (Кахрие-Джами) в Константинополе (нач. 14 в.). Священные образы исполнены величия и сосредоточенной отстранённости; библейские и евангельские сюжеты связаны непрерывным повествованием, единым движением и масштабом, отмечены стремлением к изображению пространственной среды.

В 1453 г. Константинополь был захвачен турками, превратившими христианские храмы в мечети. Однако традиции византийского искусства сохранялись в Греции, на островах Крити Кипр, в Южной Италии, Венеции, Армении, Грузии. Эту культуру называют поствизантийской (15–17 вв.). Византия сыграла огромную роль в развитии художественной культуры Древней Руси, унаследовавшей её традиции.

ВИТРÁЖ(франц. vitrage, от лат. vitrum – стекло), орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, в виде самостоятельного панно ) из стекла или другого материала, пропускающего свет. Простейшие витражи существовали уже в Древнем Египте. Искусство создания витражных композиций переживает расцвет в эпоху Средневековья. В романском искусстве применялись стёкла красного и синего цветов; куски, вырезанные по контуру изображений, скреплялись свинцовым каркасом (собор в Аугсбурге, Германия; витражи «Пророки», нач. 12 в.). В эпоху готики обогащается цветовая гамма витражей, наряду с цветными стёклами применяются бесцветные. Иногда мелкие детали писали на стекле красками. Витражи в окнах готических соборов (собор Парижской Богоматери, витражи 13–14 вв.) создавали в интерьере игру окрашенного света, преображая его в особое, священное пространство. В лучах солнца, проникающих сквозь окна, очертания металлического каркаса выглядели как тёмные контуры рисунка, стёкла ярко сияли, а в пасмурные дни таинственно мерцали в полумраке храма.

Читать дальше