В последние годы жизни Венецианов обратился к историческому («Пётр Великий. Основание Петербурга», 1838) и мифологическому («Купание Дианы», 1847) жанрам, писал образа для местных церквей. Новый этап творчества был прерван трагической смертью художника. Он погиб, будучи выброшенным из кибитки, когда лошади понесли на скользкой зимней дороге. Свой творческий метод передал многочисленным ученикам, составившим венециановскую школу – самобытное явление русской живописи сер. 19 в.

А. Г. Венецианов. «Жнецы». Ок. 1825 г. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

ВЕНЕЦИÁНОВСКАЯ ШКÓЛА, круг учеников А. Г. Венецианова , преподававшего в Санкт-Петербурге и деревне Сафонково Тверской губернии (Н. С. Крылов, А. В. Тыранов, Е. Ф. Крендовский, Л. К. Плахов, А. А. Алексеев, А. Г. Денисов, С. К. Зарянко, К. А. Зеленцов, Г. В. Сорока и др.). Начало педагогической деятельности Венецианова относится к рубежу 1810—20-х гг. Учеников из числа разночинцев и крепостных крестьян художник обучал по частной инициативе; Петербургская академия художеств не предоставила ему официального права преподавания.

Г. В. Сорока. «Рыбаки. Вид на озеро Молдино». 1840-е гг. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

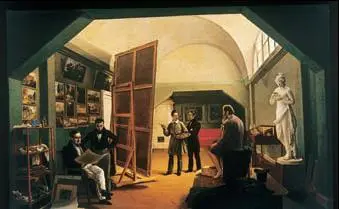

В основе метода Венецианова, наряду с копированием классических образцов, была работа с натуры, тщательное изучение форм предметов и эффектов освещения, законов перспективы ; стремление привить ученикам поэтическое видение мира. Композиции венециановцев, в которых они осваивали линейную перспективу, способствовали расцвету жанра интерьера в русской живописи второй четверти 19 в. Венецианов учил видеть пространство целостно, «обнимающим зрением» и изображать предметы в световоздушной среде. В комнатных сценах его учеников свободно льющийся из окон и дверей свет играет на поверхностях предметов, рождая рефлексы (цветные отсветы). Пространство комнат открыто в окружающий мир: за окнами виден пейзаж, за широко распахнутыми дверями – анфилады залов («Мастерская А. Г. Венецианова» А. А. Алексеева, 1827; «Сборы на охоту» Е. Ф. Крендовского, 1836; «Гостиная на антресолях» К. А. Зеленцова, кон. 1820 – нач. 1830-х гг.; «Мастерская художников Чернецовых» А. В. Тыранова, 1828).

Е. Ф. Крендовский. «Площадь провинциального города». 1850-е гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

К. А. Зеленцов. «Интерьер мастерской художника П. В. Басина». 1833 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Одним из самых талантливых учеников Венецианова был Г. В. Сорока, крепостной помещика Н. П. Милюкова. Венецианов пытался выкупить живописца у его хозяина, но Сорока получил свободу лишь после отмены крепостного права (1861). Унижения, которым подвергался художник после смерти Венецианова, привели его к самоубийству (1864). Однако в живописи Сороки нет и следа жизненных бурь. Его интерьеры («Кабинет в Островках», 1844), пейзажи («Рыбаки. Вид на озеро Молдино», 1840-е гг.) и натюрморты («Отражение в зеркале», 1840-е гг.) полны восхищения красотой окружающего мира, в котором царит ясная гармония; фигуры людей застыли в неподвижности, словно погружённые, как и природа, в зачарованный сон.

Н. С. Крылов. «Зима». 1827 г. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

После смерти Венецианова часть его учеников перешла к К. П. Брюллову (А. В. Тыранов, С. К. Зарянко). Однако в целом творчество венециановцев заложило основы реализма в русской живописи сер. и второй пол. 19 в.

ВЕРЕЩÁГИНВасилий Васильевич (1842, Череповец – 1904, Порт-Артур), русский живописец и график, баталист. Родился в дворянской семье. Обучался в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге (1853—59), который закончил в чине гардемарина. В 1860 г. отказался от карьеры офицера и, выйдя в отставку, поступил в Петербургскую академию художеств ; однако в 1863 г. оставил её в знак протеста против устарелых методов преподавания. Позднее учился в мастерской Ж. Л. Жерома в Париже (1864—65). Много путешествовал по России и странам Западной Европы, а также по Сирии, Палестине, Индии, Японии, США. В путешествиях постоянно рисовал с натуры, выработав особую «репортёрскую» манеру беглого контурного рисунка. Участвовал в военных действиях в Средней Азии (1867—68), в Русско-турецкой (1877—78) и Русско-японской (1904—05) войнах.

Читать дальше