БАЛÉТ(франц. ballet, от итал. balletto), вид сценического искусства: музыкально-хореографическое театральное представление, в котором все события, характеры и чувства персонажей передаются с помощью танца. Балетный спектакль создаётся совместными усилиями композитора и балетмейстера, разрабатывающего хореографию и продумывающего движения каждого актёра. Балет начал формироваться в Европе в 16 в. Его предшественниками были театрализованные праздничные шествия и танцы на придворных балах и рыцарских турнирах. В эпоху Возрождения были популярны музыкальные спектакли, куда включались пантомимы, вокальные и танцевальные номера. Балетные номера вставляли в первые оперные спектакли. Как самостоятельный вид сценического искусства сложился во второй пол. 18 в.; пережил расцвет в эпоху романтизма («Жизель», 1841, и «Корсар», 1856, А. Адана; «Дон Кихот» Л. Минкуса, 1869; балетмейстеры Ф. Тальони, Ж. Перро и др.).

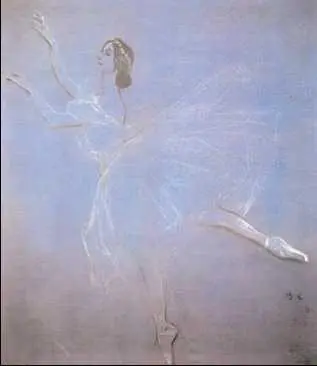

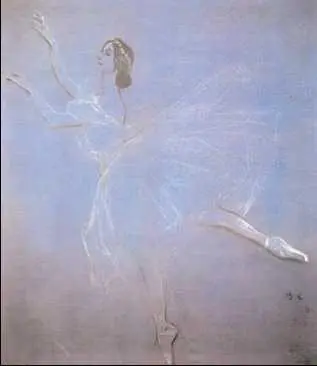

В. А. Серов. «Анна Павлова в балете “Сильфида”». 1909 г.

В 19 в. русский балет выдвинулся на первое место в мире, чему способствовали музыка П. И. Чайковского, высокий уровень преподавания в балетных школах, талант и виртуозное мастерство балетмейстеров (Ш. Л. Дидло, М. И. Петипа, Л. И. Иванова) и танцовщиц (А. И. Истоминой, Е. И. Андреяновой, Е. А. Санковской, М. Ф. Кшесинской, О. О. Преображенской и др.). Постановки Петипа на музыку Чайковского стали классическими образцами балетных спектаклей для следующих поколений. На рубеже 19–20 вв. важным событием художественной жизни стали дягилевские «Русские сезоны» в Париже. В 20 в. Россия сохранила за собой ведущую роль в области балетного искусства (балеты «Ромео и Джульетта», 1936, и «Золушка», 1944, С. С. Прокофьева; «Золотой век» Д. Д. Шостаковича, 1930; «Гаянэ», 1942, и «Спартак», 1954, А. И. Хачатуряна; танцовщики В. В. Васильев, М. Р. Э. Лиепа, Р. Х. Нуреев, М. Н. Барышников; балерины О. В. Лепешинская, Г. С. Уланова, М. М. Плисецкая, М. Т. Семёнова, Н. И. Бессмертнова, Е. С. Максимова, Н. В. Павлова и др.). Выдающимися хореографами 20 в. были французы М. Бежар и Р. Пети, выходцы из России С. Лифарь (во Франции) и Дж. Баланчин (в Америке).

БАПТИСТÉРИЙ(греч. baptistérion – купель), помещение для проведения обряда крещения в христианском храме. В странах Западной Европы обычно каменное или кирпичное отдельно стоящее здание, круглое или восьмигранное в плане, перекрытое куполом (баптистерий собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, Италия, 11–13 вв.; двери украшены рельефами Л. Гиберти , 1404—52).

Баптистерий собора Санта-Мария дель Фьоре. 11–13 вв. Флоренция

БАРАБÁНв архитектуре, цилиндрическая или многогранная верхняя часть здания, опирающаяся на своды и увенчанная куполом . Стены барабана обычно прорезаны окнами, пропускающими свет внутрь здания. Особенно часто применяется в крестово-купольных храмах . Окна в барабане храма Софии Константинопольской (532—37) были поставлены так часто, что снизу казалось, будто стен нет и огромный купол парит в небе.

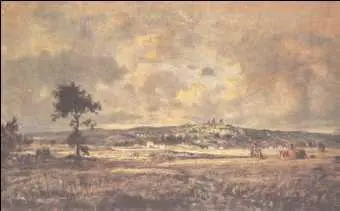

БАРБИЗÓНСКАЯ ШКÓЛА(барбизонцы), группа французских пейзажистов (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Н. Диаз, Ш. Ф. Добиньи, К. Труайон), работавших в 1830—60 е гг. в деревне Барбизон (Barbizon), близ Парижа. Создавая картины на пленэре , обратились к непосредственному изображению природы, света и воздуха, открыли для зрителей непритязательную красоту сельской Франции. Писали в основном одни и те же пейзажные мотивы: размытые дождём дороги, лесные опушки, туманные равнины, бескрайние поля, тихие вечера, пасущиеся стада и т. п. Вместе с тем у каждого мастера был свой узнаваемый художественный почерк: Т. Руссо искал в равнинах, деревьях, облачном небе черты вечности; лирик Ш. Ф. Добиньи, умевший тонко передать очарование природы, оборудовал свою мастерскую в лодке на реке; Ж. Дюпре в своих романтических, полных драматизма полотнах слагал восторженный гимн прекрасной и величавой природе.,

Ш. Ф. Добиньи. «Лодки на Уазе». 1865 г. Лувр. Париж

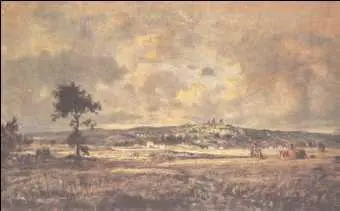

Т. Руссо. «Ненастье над равниной Монмартра». 1840-е гг. Музей Орсэ. Париж

Читать дальше