К. Моне. «Лондонский парламент. Эффект тумана». 1904 г. Частное собрание

Э. де Витте. «Рынок в порту». Кон. 1660-х гг. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва

В действительности свет, воздух и пространство сильно влияют на цвет. Применяя тональную цветовую гамму (например, серебристо-серую или золотисто-коричневую), в которой все цвета подчинены одному основному оттенку, художник может передать утреннюю прохладу или ночной сумрак, теплоту домашнего очага или одинокую бесприютность. Блестящими мастерами тональной живописи были голландские живописцы 17 в. Чтобы изобразить фигуры и предметы в пространстве, во взаимодействии друг с другом, при определённом освещении, художники используют также рефлексы (от лат. reflexus – отражённый) – тени, окрашенные цветом соседнего освещённого предмета, и валёры – тончайшие градации света и тени в пределах какого-либо цвета, позволяющие передать, в частности, световоздушную среду. Валёрами пользовались все великие колористы – Д. Веласкес , Я. Вермер Делфтский , В. И. Суриков , И. И. Левитан и др.

КОЛÓСС РОДÓССКИЙ,см. в ст. Семь чудес света.

КОМПОЗИ́ЦИЯв живописи (от лат. compositio – составление, связывание), взаимосвязь частей и компонентов живописного произведения между собой и с окружающим пространством: размещение и взаимодействие предметов, отдельных фигур и групп людей в пространстве холста; ритм линий и цветовых пятен; соотношение света и тени; выбор формата картины, высокой или низкой точки зрения, линии горизонта и т. д. Композиция, как и др. выразительные средства живописи, помогает художнику выявить образный смысл произведения.

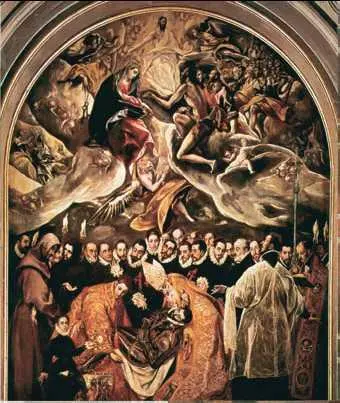

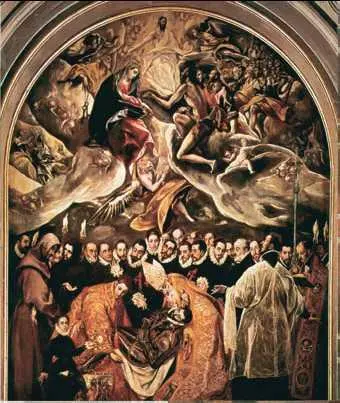

Эль Греко. «Погребение графа Оргаса». 1586—88. Церковь Санто Томе. Толедо

Я. Тинторетто. «Тайная вечеря». 1592—94 гг. Церковь Сан-Джорджо Маджоре. Венеция

Рафаэль. «Обручение Марии». 1504 г. Пинакотека Брера. Милан

А. А. Иванов. «Монтичелли». 1840-е гг. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

В. А. Серов. «Портрет актрисы М. Н. Ермоловой». 1905 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Зритель ощущает в картине скрытые «силовые линии», с помощью которых автор расставляет смысловые акценты. Композиция может быть устойчивой и уравновешенной – например, в портретах, особенно парадных («Всадница» К. П. Брюллова , 1832, где в основе композиции лежит треугольник) или картинах, в которых художник стремится передать длящееся состояние (картина «Девушки на Волге» К. С. Петрова-Водкина , 1915, построенная на неспешном чередовании вертикально стоящих фигур), – иногда строго симметричной (в иконах, на которых святые предстоят перед Вечностью, и геральдических композициях). Стремясь передать динамику, движение, живописцы прибегают к диагональной композиции; причём от того, куда направлена диагональ – в глубину от зрителя или ему навстречу, – зависит, каким зритель ощутит это движение: стремительно-неудержимым или, наоборот, затруднённым. Не случайно один из историков искусства назвал их соответственно «диагональю победы» («Тачанка» М. Б. Грекова , 1925) и «диагональю поражения» («Проводы покойника» В. Г. Перова , 1865; «Боярыня Морозова» В. И. Сурикова , 1887). Динамичные диагональные композиции любили мастера Позднего Возрождения (Я. Тинторетто ) и барокко . Круговая композиция создаёт чувство умиротворённой гармонии («Мадонна Конестабиле» Рафаэля , ок. 1502–03 гг.; «Троица» Андрея Рублёва , 1420-е гг.). В многофигурных бытовых или исторических картинах, где художнику важно передать взаимоотношения персонажей, действие часто «перетекает» волной от одного персонажа к другому (жанровые полотна «малых голландцев» , «Сватовство майора» П. А. Федотова , 1848).

Читать дальше