Т. Жерико. «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку». 1812 г. Лувр. Париж.

В 1820—21 гг. Жерико работал в Англии. Неповторимый облик этой страны запечатлён в тонких по цвету картинах, акварелях и литографиях («Большая и малая английские сюиты», 1820—21). В портретной живописи выразилось представление о художнике как о свободной, независимой, открытой миру, отзывчивой к чужим радостям и горестям личности («Портрет двадцатилетнего Делакруа», ок. 1819). Для представителей романтизма характерен интерес к сильным страстям, к пограничным состояниям человеческой психики; в последние годы жизни Жерико создал серию портретов душевнобольных («Портрет сумасшедшего, воображающего себя полководцем», 1822). Будучи прекрасным наездником, художник любил также писать гордых благородных лошадей («Скачки в Эпсоме», 1821). Причиной его преждевременной смерти стала тяжёлая травма позвоночника, которую он получил, укрощая дикого коня.

Учеником и последователем художника считал себя Э. Делакруа .

ЖИ́ВОПИСЬ, один из видов изобразительного искусства . Живописное произведение создаётся с помощью красок, нанесённых на поверхность стены, доски, холста, металла и др. Само название «живопись» говорит о том, что художник «пишет жизнь» во всём её богатстве, многообразии и красочном блеске. В этом её отличие от чёрно-белой графики . Как никакой другой вид искусства, живопись способна воплотить всю гамму чувств, переживаний, отношений между людьми; точные наблюдения натуры и полёт фантазии, великие идеи и мгновенные впечатления, трепет жизни, воздуха и света.

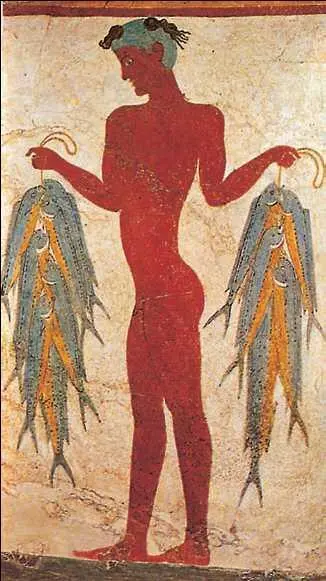

«Мальчик со связками рыбы». Фреска с острова Фера. 16 в. до н. э. Национальный археологический музей. Афины

Статуя объёмна, её можно обойти со всех сторон; живопись – искусство красок на плоскости; картину зритель видит лишь с одной точки зрения. Одной из задач живописи, которую каждая эпоха решает по-своему, является создание иллюзии глубины пространства, трёхмерности объёмов на плоскости. В этом заключается условность живописного языка. Кроме того, краски, имеющиеся в распоряжении художника, не тождественны реальным цветам, его палитра намного беднее природной.

Рафаэль. «Мадонна делла Седия». Ок. 1513 г. Галерея Питти. Флоренция

Живописец отбирает в окружающем мире то, что отвечает его художественной задаче, видоизменяет, подчёркивает, обобщает многое в одном, стремится передать внутренние качества людей и законы природы, недоступные непосредственному зрению, свои переживания, своё отношение к ним. Главные выразительные средства живописи: колорит (красочная гамма, обладающая эмоциональным воздействием на зрителя); композиция (соотношение частей картины); перспектива (линейная, обратная, параллельная и др.); светотень (распределение света и тени), линии и красочные пятна; ритм, фактура (характер живописной поверхности – гладкой или рельефной). В манере письма, в движении кисти, в особенностях наложения краски на холст или другую поверхность всегда ощущается индивидуальность художника, его неповторимый творческий «почерк».

Мастер женских полуфигур. «Музыкантши». Первая пол. 16 в. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

По назначению и характеру исполнения различают монументальную, станковую, декоративную и театрально-декорационную живопись. К монументальной живописи относят стенные росписи ( фрески ) и мозаики, витражи, плафоны, панно , неразрывно связанные с архитектурой, со стеной (потолком, полом) здания, для которого они создавались; отчасти иконы и большие створчатые алтарные композиции («Гентский алтарь» Я. ван Эйка , 1432). Монументальные произведения нельзя перенести в другой интерьер. Иконы, складные алтари, предназначенные для храмов, технически возможно поместить в другое пространство (сейчас многие из них выставлены в музеях), однако, лишённые естественного окружения, вырванные из ансамбля, они теряют значительную часть своего воздействия на зрителя. Художественный язык монументальной живописи отличают строгость и величие, лаконизм обобщённых форм, крупные пятна цвета. Монументальная живопись существует с глубокой древности – ещё первобытные люди создавали наскальные росписи ( Альтамира в Испании, 15—10-е тыс. до н. э.).

Читать дальше