«Богоматерь Оранта». Мозаика храма Св. Софии Киевской. 11 в.

От дохристианского периода сохранились в основном произведения декоративно-прикладного искусства, свидетельствующие о высоком уровне развития художественных ремёсел (турьи рога с серебряными инкрустациями в зверином стиле из Чёрной могилы в Чернигове, 10 в.). Будучи язычниками, древние славяне поклонялись природным стихиям. Мифологические образы – воплощения стихий (изображения солнца, коня, птицы, цветка и др.) сохраняются по сей день в народном творчестве. Славяне устраивали капища (святилища), где воздвигали идолов (каменные или деревянные изваяния) почитаемых богов: Перуна, Хорса, Стрибога, Симаргла, Мокоши и др. Капища могли иметь овальную форму (Киев, ок. 980 г.) или многолепестковую, связанную с символикой солнца (Перынь, близ Новгорода).

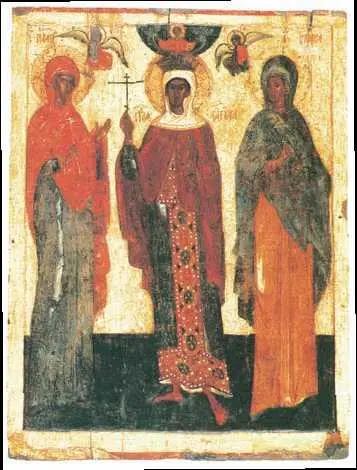

«Избранные святые: Параскева Пятница, Варвара и Ульяна». Икона. Псковская школа. Кон. 14 в. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Крещение Руси укрепило связи Руси со странами христианского мира, и прежде всего с Византией; обогатило русское искусство новыми образами и техническими приёмами. Прибытие на Русь множества византийских мастеров способствовало бурному развитию архитектуры (в особенности храмового зодчества), иконописи , книжной миниатюры. Деревянные христианские храмы были построены уже в 989 г.; первым крупным каменным храмом Киева стала придворная Десятинная церковь (990–996), возведённая зодчими из Византии (не сохранилась). Выдающийся архитектурный памятник этого периода – собор Св. Софии (Премудрости Божией) в Киеве (заложен в 1037 г. князем Ярославом Мудрым) – огромный пятинефный крестово-купольный храм с двумя лестничными башнями, опоясанный с трёх сторон двухъэтажными галереями и увенчанный 13 куполами. Посвящение собора Св. Софии подчёркивало преемственную связь с центром православного мира – храмом Св. Софии Константинопольской. В качестве строительного материала была использована, как и в византийских зданиях, плинфа – широкие и плоские обожжённые кирпичи почти квадратной формы. Киевский храм был украшен мозаиками и фресками (1040-е гг.), выполненными византийскими мастерами и их русскими учениками. Торжественный и величественный мозаический образ Богоматери Оранты (Молящейся) в центральной апсиде получил на Руси название «Нерушимая стена». В нач. 12 в. на смену строгой торжественности живописного убранства Софии Киевской приходят более утончённые и созерцательные образы (мозаики и фрески Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, ок. 1113 г.). В правление Владимира Мономаха на Русь была привезена икона Владимирской Богоматери – выдающийся памятник византийской иконописи, ставший образцом для русских мастеров. В период приобщения к христианской культуре росли города. Храмы рубежа 11–12 вв. в Киеве, Чернигове, Переяславле и др. городах становятся меньше по размеру, их архитектурные формы более плавны, а внутреннее пространство более слитно и обозримо. Крупнейшим центром художественной жизни был Новгород, где в 12 в. сложилось демократическое правление (фактическая власть принадлежала не князю, а посаднику, боярам и купцам, народному вечу). Новгородская художественная культура, отражавшая вкусы широких слоёв горожан, отличалась большей простотой, строгим лаконизмом форм в архитектуре (собор Св. Софии, 1045—50;Никольский собор на Ярославовом Дворище, 1113; Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119), полнокровностью образов, контрастностью цветовой гаммы в монументальной живописи и иконописи. Повсеместно распространилась грамотность, процветало искусство украшения рукописных книг (Остромирово Евангелие, созданное для новгородского посадника Остромира, 1056—57) и художественные ремёсла.

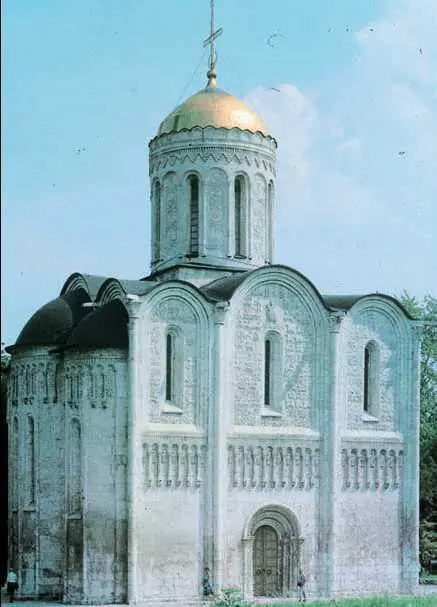

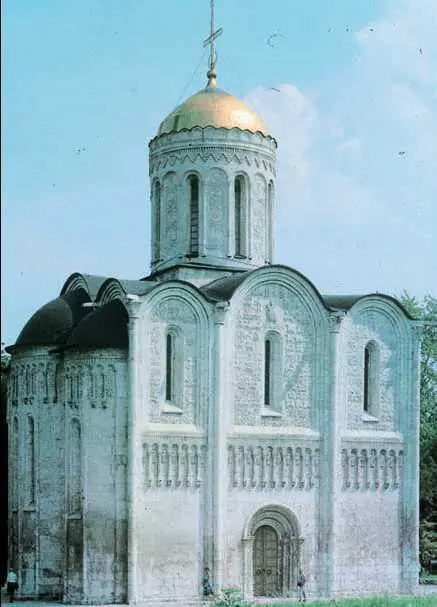

Дмитриевский собор во Владимире. 1194—97 гг.

В нач. 12 в. внутри единой киевской традиции сложились предпосылки для развития местных художественных школ. Роль культурного центра перешла от ослабевшего Киева к Владимиро-Суздальской Руси. Владимирские зодчие возводили белокаменные храмы. При князе Андрее Боголюбском были построены Успенский собор во Владимире (1189), церковь Покрова Богородицы на Нерли (1165), великолепные каменные княжеские хоромы в Боголюбове (1158—65). Интерьеры украшались фресками и иконами в золотых окладах, шитьём (вышитыми тканями), драгоценной утварью. Отличительной чертой владимиро-суздальской архитектуры стал резной скульптурный декор . Стены Дмитриевского собора во Владимире (1194—97), Георгиевского собора в Юрьеве-Польском (1230—34) были сплошь покрыты резными рельефами, создававшими впечатление узорчатой ткани, наброшенной на каменные массивы зданий. В Новгороде во второй пол. 12 в. складывается тип небольшого одноглавого кубического храма с пониженными боковыми апсидами и лестницей в толще стены для входа на хоры (церковь Спаса на Нередице, 1198).Новгородскую живопись 12 в. отличает обострённая эмоциональность, подчас драматизм (фрескиГеоргиевской церкви в Старой Ладоге, ок. 1165 г.; церкви Спаса на Нередице, 1199, и др.). Почти все сохранившиеся иконы 12 – первой пол. 13 в. («Спас Нерукотворный с Прославлением Креста», «Ангел Златые власы»; обе – кон. 12 в.; «Успение», нач. 13 в., и др.) происходят из Новгорода (иконы др. княжеств утрачены).

Читать дальше