Остроухов сформировался как живописец в творческой атмосфере Абрамцевского художественного кружка. Его лучшие работы («Золотая осень», 1886—87, «Первая зелень», 1887—88) близки «пейзажу настроения», представленному в русской живописи И. И. Левитаном и А. К. Саврасовым . Эпический пейзаж «Сиверко» (1890) был высоко оценён современниками и приобретён П. М. Третьяковым . В 1889 г. Остроухов женился на Н. П. Боткиной, дочери одного из богатейших московских купцов. Получив в качестве приданого огромное состояние, увлёкся коллекционированием. В его собрании находились пейзажи С. Ф. Щедрина , этюды А. А. Иванова , портреты О. А. Кипренского , картины И. И. Шишкина , А. К. Саврасова, В. М. Васнецова , В. Г. Перова , И. Н. Крамского . Остроухов одним из первых в России осознал огромное художественное значение иконописи. В его собрании были ныне знаменитые византийские и русские иконы, а также множество предметов древнерусской мелкой пластики. В особняке Остроухова в Трубниковском переулке в Москве (ныне – филиал Государственного литературного музея) был создан частный художественный музей. Остроухов был другом П. М. Третьякова, который часто пользовался его советами по формированию коллекции русской живописи. После смерти Третьякова (1898) Остроухова избрали в Совет Третьяковской галереи, он стал фактически её руководителем, а в 1905 г. был назначен главным попечителем галереи. В 1913 г. ушёл в отставку. Кроме икон и живописи, Остроухов увлечённо собирал рисунки русских художников, одним из первых оценив специфическую выразительность графики как вида искусства. После октября 1917 г. коллекция была национализирована; Музей иконописи и живописи И. С. Остроухова функционировал как филиал Третьяковской галереи, а коллекционер был назначен её пожизненным хранителем. После его смерти коллекция, включавшая более 200 картин русских мастеров, 40 полотен западноевропейских художников (Э. Дега , О. Ренуара , Э. Мане , А. Матисса и др.), свыше 650 рисунков и акварелей, 250 предметов русского декоративно-прикладного искусства , более 100 икон, образцы древнеегипетского и древнегреческого искусства, была распределена по разным музеям России. Лучшие картины, иконы и произведения графики из собрания Остроухова выставлены сегодня в залах Государственной Третьяковской галереи.

ОФÓРТ(от франц. eau-forte – азотная кислота), разновидность гравюры на металле, в которой углублённые элементы печатной формы создаются путём травления металла кислотами. Изобретён в нач. 16 в. гравёрами Д. Хопфером (Германия) и У. Графом (Швейцария). Техника офорта не требовала от художника такой длительной и точной работы, как в применявшейся до этого резцовой гравюре на металле. Подогретую металлическую доску покрывают слоем кислотоупорного лака, поверх которого наносится рисунок иглой. Эта техника допускает возможность исправлений – достаточно стереть тонкий слой лака и затем нанести его снова. Когда рисунок готов, доска погружается в раствор кислоты. Кислота протравливает (разъедает, углубляет) те части доски, которые не защищены лаком, то есть линии рисунка. Затем лак с доски смывают, тампоном наносят типографскую краску, которая забивается во все углубления. Офорт печатают на бумаге с помощью специального пресса. В 16 в. для создания офортов применяли железные доски; в 17–18 вв. – медные, в 19 в. – цинковые.

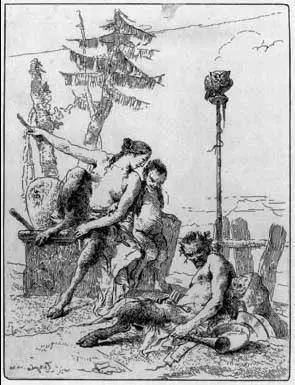

Дж. Б. Тьеполо. «Весёлый сатир с семьёй». Офорт. 1735—40 гг.

И. Ф. Зубов. «Измайлово. Отъезд императора Петра II на соколиную охоту». Ок. 1727—29 гг.

Линии в офорте получаются гибкими, разнообразными, с их помощью можно передавать тончайшие оттенки и самые сложные эффекты светотени . Блестящими мастерами офорта были в 16 в. А. Дюрер (Германия), в 17 в. – Рембрандт (Голландия), А. Ван Дейк (Фландрия), Ж. Калло (Франция); в 18 в. – Дж. Б. Тьеполо, Каналетто , Дж. Б. Пиранези (Италия); А. Ватто , Ж. О. Фрагонар , Ф. Буше (Франция); Ф. Гойя (Испания); в 19–20 вв. – Ж. Ф. Милле , К. Коро , Э. Манэ , П. Пикассо (Франция); Дж. Моранди (Италия); А. Менцель, К. Кольвиц (Германия); Дж. М. Уистлер (США); И. И. Шишкин , В. В. Матэ, В. А. Серов , И. И. Нивинский, А. И. Кравченко, Г. С. Верейский (Россия).

Читать дальше