У. Моррис. «Музицирующий ангел». Витраж. 1882 г.

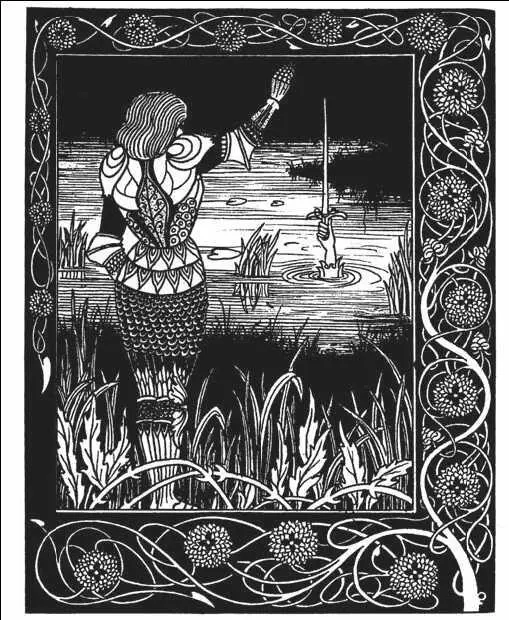

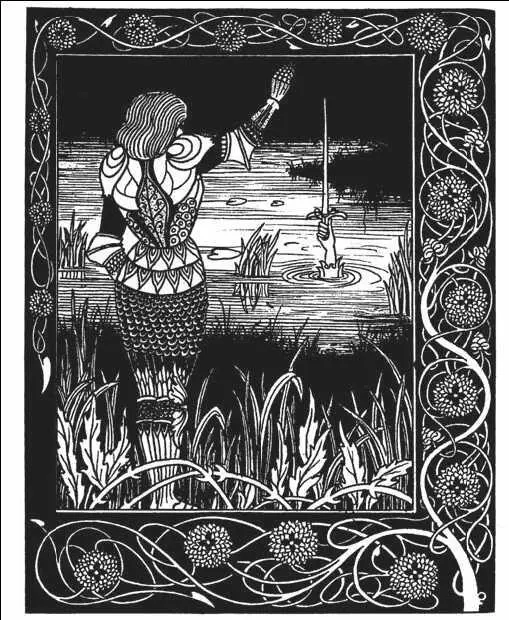

О. Бёрдсли. Иллюстрация к книге Т. Мэлори «Смерть короля Артура». 1893—94 гг.

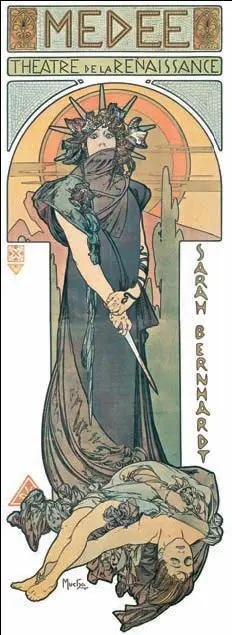

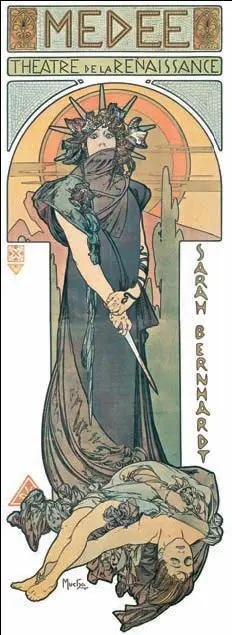

А. Муха. «Медея». Афиша театра «Ренессанс». 1898 г.

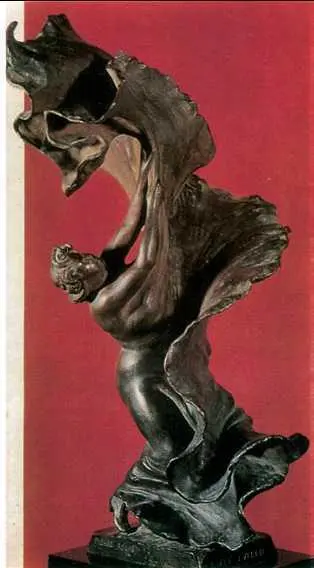

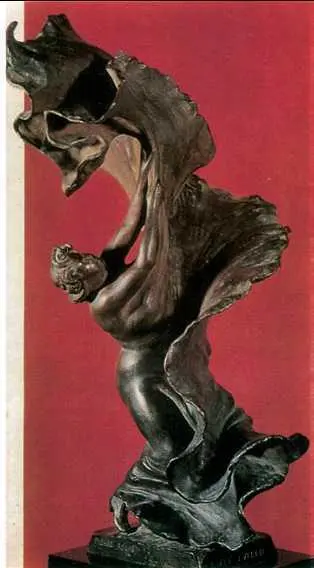

Р. Ларш. «Танцовщица Лои Фуллер». Бронза. Ок. 1900 г.

В скульптуре образы становятся более условными и отвлечёнными. Пристрастие модерна к живым органическим формам выразилось в стремлении создать ощущение текучей пластической массы, словно находящейся в процессе становления и обретающей законченную форму на глазах у зрителя (О. Роден , А. Майоль, А. Бурдель, А. С. Голубкина ). Значительно чаще стали использовать дерево и керамику («Лесная серия» С. Т. Конёнкова , 1907). Мастера модерна часто прибегали к окраске скульптуры. Получила развитие пластика малых форм, предназначенная для украшения интерьера (статуэтки А. Майоля, О. Родена, майоликовые изделия Врубеля и фарфоровые статуэтки К. А. Сомова ).

В живописи предвестниками модерна были П. Гоген и А. де Тулуз-Лотрек. На стилистику модерна оказало влияние японское искусство: характерная для него асимметрия, уплощённость пространства, особое значение пауз и пустот. Стиль воплотился в творчестве художников группы « Наби », Венского сецессиона, участников художественных объединений Берлина, Мюнхена, Дармштадта в Германии, М. А. Врубеля, мастеров «Мира искусства» и « Голубой розы » в России. Для их произведений характерны графичность, отточенность линии, узорно-орнаментальные композиции, локальные пятна цвета, отказ от передачи глубины пространства и световоздушной среды. Картины, изображавшие подчёркнуто условный, сказочный мир, стремились превратиться в монументально-декоративные панно (триптих П. Боннара «Средиземное море»). Исчезло разделение видов и жанров искусства на высокие и низкие. Разочарование в позитивизме в философии и реализме в живописи привели к изменению круга сюжетов и тем. Не реальная жизнь, а мифологические, библейские, литературные сюжеты привлекали внимание художников («Похищение Европы» и «Одиссей и Навзикая» В. А. Серова ; цикл панно «История Психеи» М. Дени). Мастера часто стремились воплотить в своих произведениях фантастическое, чудесное (М. А. Врубель). Многие картины пронизаны бурной стихией чувств («Вихрь» Ф. А. Малявина , «Крик» Э. Мунка , 1893). Подчас в них эстетизируются зло и порок (образы А. де Тулуз-Лотрека, К. Ван-Донгена, тема Демона у Врубеля). Женские образы обольстительны и опасны, как «цветы зла», обрекающие на смерть и страдания («Саломея» О. Бёрдсли, «Юдифь» Г. Климта ). Расцвет переживает театрально-декорационное искусство , в котором добились триумфального успеха художники «Мира искусства».

В рамках модерна существовало много разных направлений. Одним из них был неоромантизм, стремившийся возродить стили прошлых эпох. В России в рамках неоромантизма существовали «неорусский стиль» (В. М. Васнецов, С. В. Малютин, Н. К. Рерих , А. Я. Головин и др.) и неоготика . В последние годы господства модерна на первое место выдвинулось направление « неоклассицизм ».

МОДЕРНИ́ЗМ(фр. modernisme, от moderne – новейший, современный), обобщающее название новых художественных течений кон. 19 – нач. 20 в., порвавших с традиционным искусством, отказавшихся следовать натуре и утверждавших новизну и оригинальность художественного видения.

Зарождение модернизма относится к 1860-м гг., когда с реформой живописи выступили импрессионисты, а в архитектуре появились каркасная конструкция и железобетон. Термин охватывает такие направления искусства 20 в., как фовизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, конструктивизм, абстракционизм и др. Для представителей модернизма характерен интерес к новизне изобразительных средств, творческим экспериментам.

Термин «модернизм» получил распространение в советской эстетике и критике со второй пол. 1950-х гг. и имел первоначально негативное значение, будучи синонимом «шарлатанства» в искусстве.

Читать дальше