Значительную часть наследия художника составляют рисунки и гравюры. Вместе с И. Н. Крамским , Н. Н. Ге , К. А. Савицким, В. М. Максимовым Шишкин участвовал в создании (1871) Общества русских аквафортистов (мастеров акватинты и офорта ), участники которого сыграли большую роль в развитии авторской гравюры и эстампа . В 1891 г. в залах АХ была развёрнута большая персональная выставка Шишкина, на которой экспонировалось свыше 600 рисунков, этюдов и гравюр.

Учеником Шишкина был замечательный пейзажист Ф. А. Васильев . В родном городе художника Елабуге ныне открыт дом-музей И. И. Шишкина.

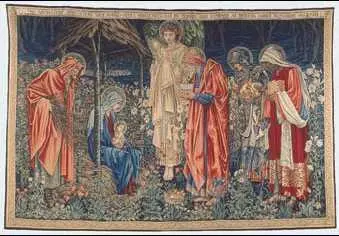

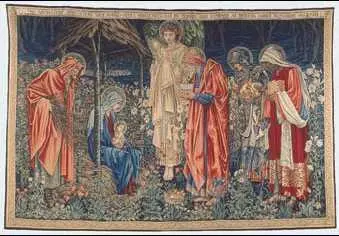

ШПАЛÉРА(нем. spalier, от итал. spalliera – ряд деревьев), стенной безворсовый ковёр с орнаментальным или сюжетным изображением, вытканный ручным способом в технике репсового утóчного переплетения. Толстые нити неокрашенной основы (льняные или хлопчатобумажные) полностью закрываются цветными нитями утка (шерстяными, шёлковыми, золотыми или серебряными). Каждая утóчная нить ведётся только в границах своего красочного пятна. Моделью для шпалеры служит картон – эскиз в размер ковра, выполненный художником-картоньером. Узор создаётся цветными нитями утка на тканой основе иглой или крючком.

Мастерская У. Морриса «Поклонение волхвов». Шпалера. 1890 г. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

В Средние века образцом для шпалер служили в основном книжные миниатюры, в более позднее время – станковая и монументальная живопись. Ткач подбирает оттенки шерсти. Плавное соединение цветовых пятен достигается в старых образцах способом «штриховки», когда нити контрастного цвета чередуются, подобно штрихам, и создают иллюзию промежуточного тона. Шерстяная и шёлковая пряжа вплоть до 19 в. окрашивалась натуральными красителями, позднее стали использовать и химические.

Шпалеры называют также гобеленами, по наименованию ковроткаческой мануфактуры «Гобелен» в Париже.

ШТÉРЕНБЕРГДавид Петрович (1881, Житомир – 1948, Москва) – русский живописец, график, художник театра, педагог. Заведующий ИЗО Наркомпроса (1918—22). Член-учредитель и председатель Общества станковистов (1925—30). В 1905 г. учился в частной художественной школе в Одессе, в 1907—12 гг. – в Париже, в Школе изящных искусств и в академии А. Витти, среди преподавателей выделял имя К. Ван Донгена. В Париже жил в знаменитом «Улье» – доме-мастерской, где работали многие известные художники; выставлялся вместе с А. Матиссом , А. Дереном, Ф. Леже и др.

В ранний период творчества заметно влияние живописной системы П. Сезанна и кубизма . В сер. 1910-х гг. формируется собственный оригинальный метод художника. Штеренберг обращался в основном к натюрморту, пейзажу, портрету. В «Красном натюрморте» (1916) пространство лишено глубины, а предметы – объёма, цвет максимально ярок. Художник водит в композицию простую геометрическую форму – круглую плоскость стола.

В 1917 г. Штеренберг вернулся в Россию. В натюрмортах сохраняются нейтральные фоны, чёткие геометрические плоскости столов, но появляется большее внимание к деталям, фактуре. В натюрморте «Селёдки» (1917—18) тщательно прописаны деревянная столешница, кусок хлеба, блестящая чешуя рыб. В картине «Аниська» (1926) Штеренберг использует необычный ракурс стола, чтобы показать «драгоценный хлеб». Фигура девочки, написанная более детально, расположена на нейтральном, плоском фоне. Образ отличается простотой и изысканностью. В живописи 1920-х гг. появляется тематическая картина («Агитатор», 1928). Фон картины «Старик» (1925—26) – нейтральное голубое пространство – становится символом мира, вселенной. Картина приобретает философский смысл, фигура старика-крестьянина воплощает размышления художника о месте человека в мире.

В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. меняется живописная манера Штеренберга. В серии «Травы» (1929) возникает свободный живописный мазок, пропадают чёткие плоскости и линии.

Штеренберг никогда не был близок крайне «левым» направлениям, выступал за сохранение станковой картины, но сумел создать собственную живописную систему, оказавшую ощутимое влияние на творческие поиски мастеров 1960-х гг.

ШУ́БИНФедот Иванович (1740, деревня Течковская Архангельской области – 1805, Санкт-Петербург), русский скульптор. Сын крестьянина-помора. В юности работал резчиком по кости и перламутру, продолжив семейные традиции. В 1759 г. прибыл в Санкт-Петербург. В 1761—66 гг. учился в Петербургской академии художеств у Н. Ф. Жилле. В 1767 г. был отправлен за границу для совершенствования мастерства. В 1767—70 гг. жил в Париже, занимался в Королевской академии живописи и скульптуры в мастерской Ж. Б. Пигаля. В 1770—72 гг. находился в Риме. В кон. 1772 – нач. 1773 г. совершил путешествие по Италии с семьёй Демидовых.

Читать дальше