В отличие от др. мирискусников, Сомов не работал для театра. Его дарование – исключительно камерное, хрупкое; свойственная художнику глубокая меланхолия «пряталась» в изысканных мелочах – рисунках, виньетках, эскизах украшения табакерок, шкатулок, вееров, ювелирных изделий и т. д.

Блестящий портретист, Сомов создал во второй пол. 1900-х гг. серию карандашных и акварельных портретов творческой интеллигенции (портреты поэтов А. А. Блока, 1907; М. А. Кузмина, 1909; Вяч. И. Иванова, 1906; художников М. В. Добужинского , Е. Е. Лансере , 1907, и др.). Одна из вершин портретной живописи Сомова – «Дама в голубом» (портрет Е. М. Мартыновой), щемящая проникновенность которого основана на сопоставлении живого, страдающего, раздираемого мучительными мыслями человека и идиллической, но бездушной бутафории садов и кукольных фигур.

После эмиграции во Францию Сомов продолжал работать в прежнем ключе.

СОРО́КАГ. В., см. в ст. Венециановская школа .

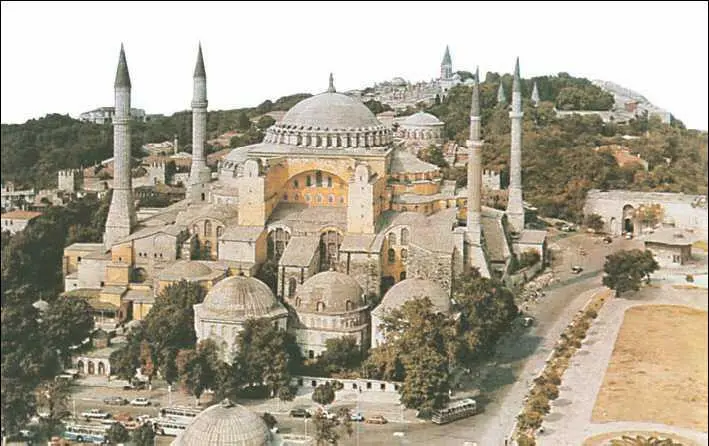

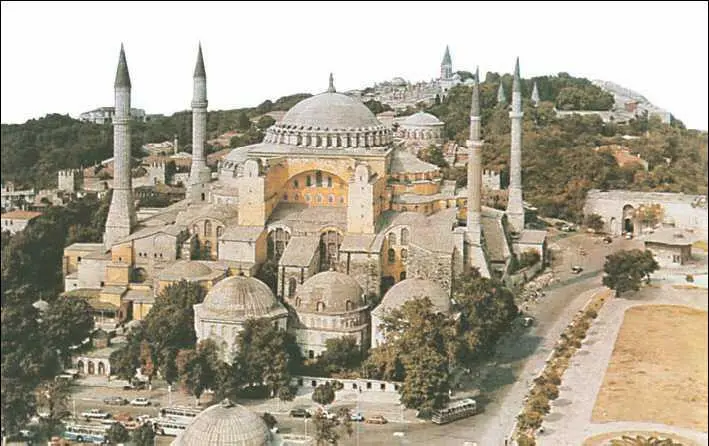

СОФИ́Я КОНСТАНТИНО́ПОЛЬСКАЯ, храм Св. Софии (Премудрости Божией) в Константинополе (ныне Стамбул, Турция), выдающийся памятник византийской архитетктуры. Возведён в 532—37 гг. архитекторами Анфимием из Тралл и Исидором из Милета. По преданию, образ здания Св. Софии явился зодчим во сне. Центрическая трёхнефная базилика воплотила идею простёртого над людьми Божественного мироздания. Возведённый в правление императора Юстиниана, в пору наивысшего могущества Византийской империи, храм стал не только культовым центром, но и местом проведения важных государственных мероприятий.

Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. Храм Св. Софии Константинопольской. 532—37 гг. Современный вид. Стамбул

Купол диаметром 32 м перекрывает пространство храма на высоте ок. 40 м. Барабан в основании купола прорезан множеством окон; тонкие перегородки между окнами «растворяются» в потоках солнечных лучей, создавая ощущение «светового кольца» под свободно парящим куполом, который, как говорили, словно «подвешен к небу на золотых цепях», подчёркивая безграничность Божественной Вселенной. Свет, стекающий сверху в пространство храма, символизировал схождение Божественной благодати. Купол опирается на четыре огромных столпа, стоящие по углам подкупольного квадрата. Распор (давление) купола гасится с помощью полукуполов, примыкающих к центральной окружности, а также через ряды сводов в боковых нефах. Тяжёлые несущие опоры искусно скрыты: они зрительно сливаются с боковыми стенами или являются частью ажурной колоннады аркад. Роскошное внутреннее убранство храма (цветной мрамор, мозаики ) довершало образ «Рая на земле», столь поразивший русских послов, посетивших литургию в Софии Константинопольской в 987 г., что, по преданию, стало одним из решающих доводов в пользу Крещения Руси.

Захватившие Константинополь турки превратили храм Св. Софии в мечеть, исказив её первоначальный облик внутренними и наружными переделками. Ныне в храме действует музей.

СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИЙ РЕАЛИ́ЗМ(соцреализм), термин, употреблявшийся в советском литературоведении и искусствоведении в 1930—80-х гг. для обозначения «основного метода» литературы и искусства, который «требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в её революционном развитии», сочетающегося «с задачей воспитания трудящихся в духе социализма». В момент своего провозглашения в нач. 1930-х гг. социалистический реализм был противопоставлен реализму 19 в., который был назван М. А. Горьким «критическим». Социалистический реализм, не имея, как провозглашалось, оснований для критики в новом обществе, должен был воспевать героику трудовых будней, сцены единения народа и взывающих к нему партийных ораторов, воплощать светлую мечту о будущем. На практике внедрение социалистического реализма (главным образом, через вновь созданную (1932) организацию – Союз художников СССР и Министерство культуры) привело к подчинению литературы и искусства принципам идеологии и политики. Все художественные объединения, кроме Союза художников, были запрещены. Главным заказчиком становится государство, главным жанром – «тематическая картина» в духе передвижнического реализма, переработанного мастерами Ассоциации художников революционной России (Б. В. Иогансон, Б. И. Пророков, И. И. Бродский, С. В. Герасимов, Вл. А. Серов, А. И. Лактионов, Ф. П. Решетников , А. А. Пластов и многие др.). Художники, продолжавшие отстаивать свободу творчества и не вписывавшиеся в «официальную линию», не допускались на выставки.

Читать дальше