В. Э. Борисов-Мусатов. «Гобелен». 1901 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

М. К. Чюрлёнис. «Зима». 1907 г. Музей М. К. Чюрлёниса. Каунас

М. А. Врубель. «Жемчужина». 1904 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

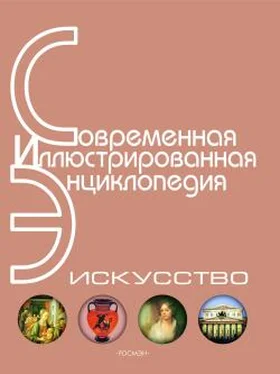

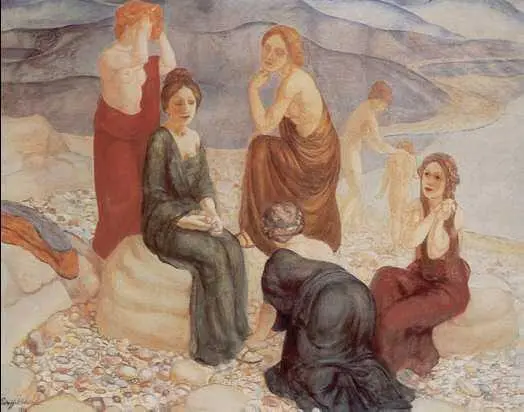

К. С. Петров-Водкин. «Берег». 1907 г. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

В противоположность реализму Г. Курбе и его последователей во Франции, передвижников в России, а также искусству импрессионистов с их установкой на точное воспроизведение оптических эффектов света, символисты стремились посредством видимых форм выразить невидимое, движения глубинной жизни души, показать власть духовного над материальным. Свои сюжеты они черпали не из событий и явлений окружающего мира, а из мифов, сказок и легенд, из литературных произведений, и прежде всего – из современной им символистской поэзии (Ш. Бодлера, С. Малларме, П. Верлена, А. Рембо, А. А. Блока, А. Белого, В. Я. Брюсова и др.). Это было время тесного содружества художников и поэтов, часто собиравшихся вместе на дружеских вечеринках, а нередко и объединявшихся в культурные сообщества. Произведения символистов погружают зрителя в атмосферу сказочного, подчас демонического мира (М. А. Врубель ), где образы мужчин воплощают странствия человеческого духа в поисках истины, а женщины предстают олицетворениями недостижимой мечты (П. Пюви де Шаванн, М. Дени, В. Э. Борисов-Мусатов и др.) или, напротив, воплощают гибельные искушения (Г. Моро, Э. Мунк, Ф. фон Штук, Г. Климт ). Нередко импульсом для творчества символистов становились произведения их предшественников, каковыми считались прежде всего испанец Ф. Гойя , англичанин У. Блейк, швейцарец И. Г. Фюсли , француз Э. Делакруа , немец К. Д. Фридрих , а также назарейцы и прерафаэлиты . В России символизм нередко мыслился как «жизнетворчество» – священное действо, выходящее за пределы искусства.

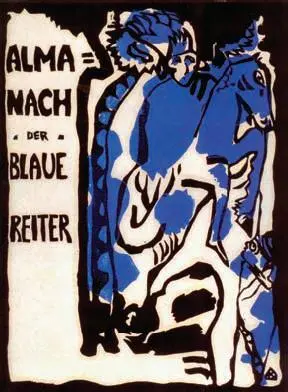

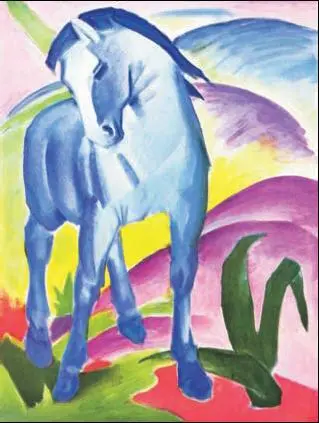

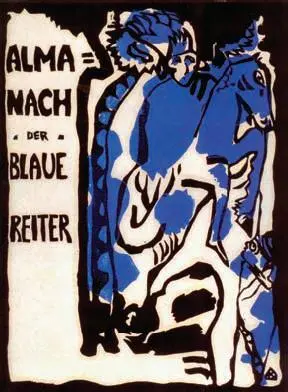

«СИ́НИЙ ВСА́ДНИК»(Blauer Reiter), объединение художников, близких к экспрессионизму , существовавшее в Мюнхене (1911—14). Основано В. В. Кандинским и Ф. Марком. Членами объединения и участниками организованных им выставок были немцы О. Маке, Г. Мюнтер, Г. Кампендонк и Л. Фейнингер, русские А. Г. Явленский, М. В. Верёвкина, братья Д. Д. и В. Д. Бурлюки, швейцарец П. Клее, француз Р. Делоне, австриец А. Кубин и немецкий композитор-авангардист А. Шёнберг. Наименование «Синий всадник» повторяло название картины Кандинского (1903) и призвано было свидетельствовать о романтически-символистских устремлениях художников. Помимо организации выставок, объединение выпустило два номера богато иллюстрированного альманаха «Синий всадник» (1912 и 1914 гг.), где были опубликованы высказывания художников, которые одни из первых смогли оценить художественную ценность архаического, средневекового и народного искусства. Рисунки детей, непосредственно выражающих свои чувства, также провозглашались произведениями высокого искусства.

В. В. Кандинский. Обложка альманаха «Синий всадник». 1911 г.

О. Маке. «В жёлтом жакете». Акварель. 1913 г. Ульмский музей

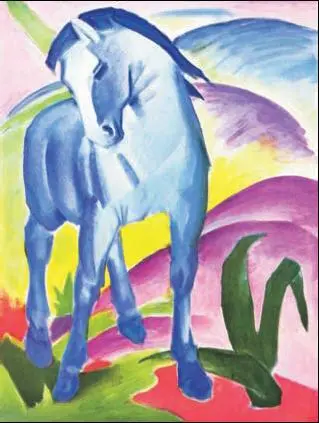

Ф. Марк «Синий конь». 1911 г. Частное собрание

Одни из участников объединения вскоре обратились к абстрактному искусству (Кандинский, Марк), другие продолжали сохранять в картинах некоторое жизнеподобие, стремясь при этом насытить их сложной символикой и уделяя внимание повышенной эмоциональной выразительности цвета. «Синий всадник» прекратил существование в связи с началом Первой мировой войны, а также из-за того, что творческие пути наиболее влиятельных мастеров объединения – Кандинского, Марка и Маке – к этому времени окончательно разошлись.

Читать дальше