В 19 в. во многих городах Европы и России разбиваются скверы и бульвары – места общественных гуляний. В 20 в. их дополняют парки культуры и отдыха. Появляется тип парка-мемориала (Трептов-парк в Берлине, комплекс у Поклонной горы в Москве).

САЛО́ННОЕ ИСКУ́ССТВО(франц. salon, от итал. salone, sala – зал), художественное направление в изобразительном искусстве 19 – нач. 20 в., ведущее начало от больших официальных художественных выставок (Салонов), учреждённых Королевской академией живописи в Париже со второй пол. 17 в. Для салонного искусства характерна эклектика – смешение художественных стилей. Оно ориентировано на вкусы самого широкого, в том числе неискушённого в вопросах живописи зрителя, поэтому важную роль в нём играют занимательность сюжета картины, доступность её содержания, внешняя эффектность живописных приёмов, заглаженная, приятная для глаз манера письма. По словам одного из исследователей, в салонном искусстве «мало мудрости, но много мастерства».

К. Е. Маковский. «Боярский свадебный пир в 17 веке». 1883 г. Музей Хиллвуд. Вашингтон. Фрагмент

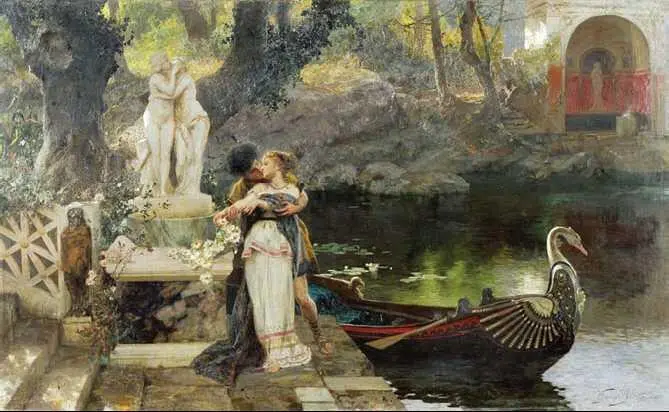

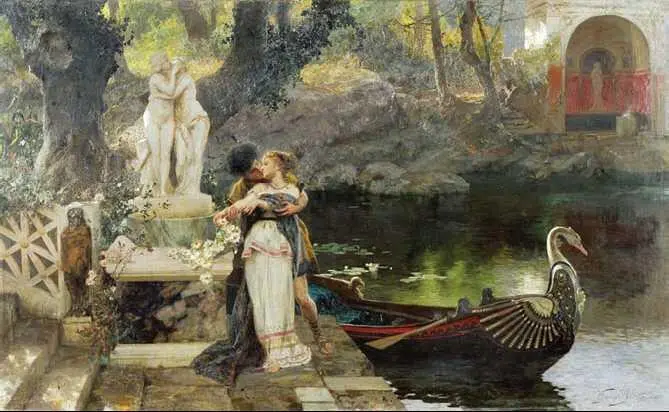

Г. И. Семирадский. «По примеру богов». 1879 г. Национальная галерея Армении. Ереван

Мастера салонного искусства обращались ко всем жанрам живописи. Мифологические и религиозные сюжеты часто использовались как повод изобразить обнажённую натуру; историческую картину любили трактовать в духе эффектной псевдоисторической костюмной мелодрамы; в бытовой картине предпочтение отдавалось анекдотическим сюжетам; в портрете неизменно присутствовала откровенная идеализация натуры. Большим успехом у публики пользовались сентиментальные, с эротическим налётом сюжеты. Салонное искусство стало одним из предшественников «массовой культуры» 20 в.

Временем расцвета салонного искусства во Франции стали 1850—70-е гг. (А. Кабанель, А. Бугро, Ф. Кормон и др.). В России выставки салонного искусства устраивались с кон. 19 в. Чрезвычайный успех на этих выставках имели произведения т. н. «русского стиля»: сцены из боярского быта 17 в., портреты девушек в кокошниках и сарафанах. Яркими представителями салонной живописи в России были Г. И. Семирадский, К. Е. Маковский , Ф. А. Бронников, С. В. Бакалович, В. И. Якоби.

САНГИ́НА(франц. sanguine, от лат. sanguineus – кроваво-красный), мелки красно-коричневых тонов, состоящие из каолина и окислов железа. Применяется как природная, так и созданная искусственным путём сангина. Технику сангины, которая позволяет создавать мягкую штриховку и растушёвку, начали использовать в эпоху Возрождения ( Леонардо да Винчи, Рафаэль и др.) и продолжают применять в наши дни.

Леонардо да Винчи. «Головы старика и молодого мужчины». Сангина. 1495—50 гг. Галерея Уффици. Флоренция

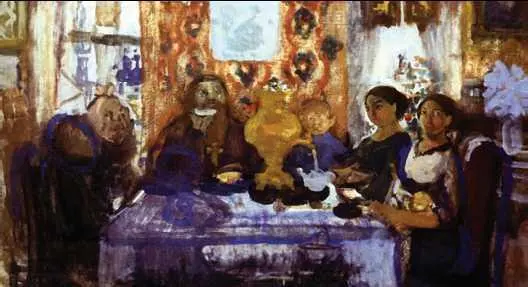

САПУНО́ВНиколай Николаевич (1880, Москва – 1912, Териоки, ныне Зеленогорск Ленинградской области), русский живописец, график, театральный художник; представитель символизма . Член художественного объединения «Голубая роза» . Родился в семье купца, владельца свечного завода. В 1893–1901 гг. учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у И. И. Левитана , В. А. Серова и К. А. Коровина . По окончании училища работал в театральных мастерских под руководством Коровина, однако их сотрудничество вскоре прекратилось из-за несовпадения творческих стремлений. В противоположность ярким и зрелищным коровинским декорациям, Сапунов писал камерные живописные произведения. По мотивам своих театрально-декорационных работ («Шарф Коломбины» А. Шницлера в Доме интермедий в Санкт-Петербурге, 1910, и др.) он впоследствии создавал картины, в которых сквозь сценическое действо и маски комедийных персонажей просвечивают зловещий хаос и смерть («Пляска смерти» на сюжет одноимённой пьесы Ф. Ведекинда, 1907; «Мистическое собрание» на сюжет «Балаганчика» А. А. Блока, 1909).

Н. Н. Сапунов. «Натюрморт с цветами». 1911—12 гг. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

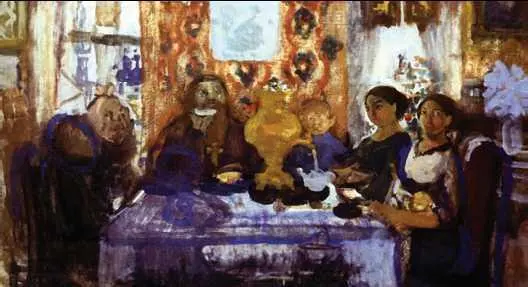

Н. Н. Сапунов. «Чаепитие». 1912 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Читать дальше