Ранние произведения Г. связаны с искусством символизма (вокальные циклы на тексты К. Д. Бальмонта, Ф. К. Сологуба, Вл. М. Волькенштейна, 1907—08). В дальнейшем творчество Г. эволюционировало в сторону прояснения стиля и более широкого претворения фольклорного материала. Г. использовал мелодии народов Советского Союза. Один из первых сов. композиторов, воплотивших революционную тематику в оркестровой музыке (симфония, монумент «1905—1917» на слова С. А. Есенина, 1925). Для позднего творчества характерно углубление лирическо-повествовательных и философских мотивов. Г. принадлежат: опера «Юность Авраама» (1923), кантата «Красной Армии» (1943), симфонический дифирамб «Врубель» (слова В. Я. Брюсова, 1911), секстет»Адыгея» (1933); романсы, в том числе цикл «Повесть о рыжем Мотеле» на слова И. П. Уткина (1929), обработки народных песен, музыка к спектаклям и фильмам.

Автор книги «Начальный курс практической композиции» (1941), а также статей, в которых выступал поборником передовых реалистических концепций в художественном творчестве. Государственная премия СССР (1946). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Лит.: М. Ф. Гнесин. Статьи, воспоминания, материалы, сост. и общая ред. Р. В. Глезер, М., 1961; Глезер Р. В., Музыкант-гражданин, «Советская музыка», 1957, № 5; Савшинский И. С., Встреча с Гнесиным, там же, 1963, № 5.

Г. М. Ципин.

Гне'синаЕлена Фабиановна [18(30).5.1874, Ростов-на-Дону, — 4.6.1967, Москва], советская пианистка-педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). В 1893 окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано В. И. Сафонова и посвятила себя педагогической работе. Одна из основательниц, директор, художественный руководитель и профессор музыкального училища (с 1895) и Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (с 1944). Как педагог Г. развивала лучшие традиции русской пианистической школы. У неё учились пианист Л. Н. Оборин, композитор А. И. Хачатурян и др. Награждена 2 орденами Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

В. И. Зарубин.

Гне'товые(Gneticae), подотдел голосеменных растений. Содержит 3 порядка: эфедровые (Ephedrales), вельвичиевые (Welwitschiales) и собственно гнетовые (Gnetales). В каждом из них по 1 семейству и 1 роду (соответственно — эфедра, вельвичия и гнетум). Все три рода имеют общие признаки: сосуды во вторичной ксилеме, дихазиальное ветвление собраний стробилов («соцветий»), похожий на околоцветник покров вокруг стробилов, длинные микропилярные трубки, а также двудольные зародыши, супротивные листья. Смоляные ходы в стволах отсутствуют. Многие признают общее происхождение этих трёх родов (вероятно, от беннеттитовых). По мнению других, эфедра, вельвичия и гнетум имеют разное происхождение. Электронномикроскопические исследования оболочки микроспор Г. подтверждают родство этих трёх родов.

Лит.: Тахтаджян А. Л., Высшие растения, т. 1, М. — Л., 1956.

А. Л. Тахтаджян.

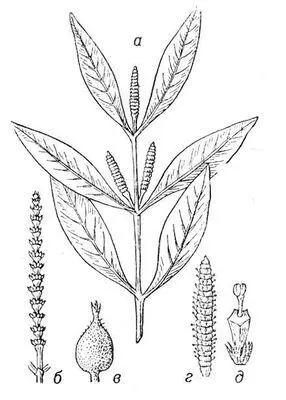

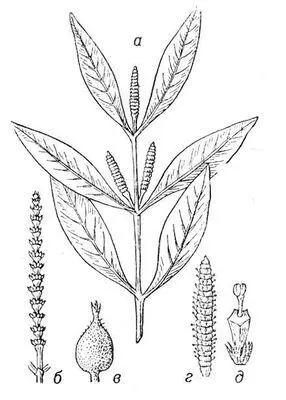

Гне'тум(Gnetum), единственный род семейства гнетовых. Около 40 видов, распространённых во влажных тропических лесах, главным образом Южной и Юго-Восточной Азии, а также Южной Америки и западной тропической Африки. Чаще лианы, но некоторые виды (например, G. gnemon) — небольшие деревья или кустарники. Листья супротивные, широкие, цельные, кожистые, перистонервные, с типичным сетчатым жилкованием. Растения двудомные. Как микро-, так и мегастробилы (см. Стробилы ) собраны в мутовки. Женский гаметофит лишён архегониев, и яйцеклетки образуются из свободных ядер в верхней части гаметофита. При созревании семени внутренний покров мегастробила образует твёрдый, каменистый слой, а наружный (ярко окрашенный) становится мясистым. В тропической Азии некоторые виды Г., например G. gnemon, культивируются из-за съедобных семян, используются в пищу также его молодые листья и стробилы: G. ula доставляет пищевое масло.

Лит.: Тахтаджян А. Л., Высшие растения, т. 1, М. — Л., 1956.

Л. Л. Тахтаджян.

Гнетум: а — ветвь собраниями стробилов; б — собрание женских стробилов; в — женский стробил; г — собрание мужских стробилов; д — мужской стробил.

Гни'вань, посёлок городского типа в Тывровском районе Винницкой области УССР, в 23 км к Ю.-З. от Винницы. Ж.-д. станция на линии Винница — Жмеринка. Шинно-авторемонтный комбинат, заводы: ремонтно-подшипниковый, железобетонных конструкций, сахарный, молочный. Разработка гранита.

Читать дальше