Е. В. Шанцер.

Днепрогэ'сим. В. И. Ленина, гидроэлектростанция на р. Днепре, у г. Запорожья, ниже днепровских порогов. Построена по плану ГОЭЛРО . Установленная мощность ГЭС 650 Мвт . Среднегодовая выработка энергии 3,64 млрд. квт · ч .

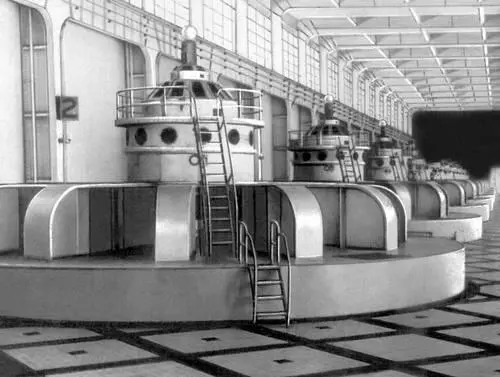

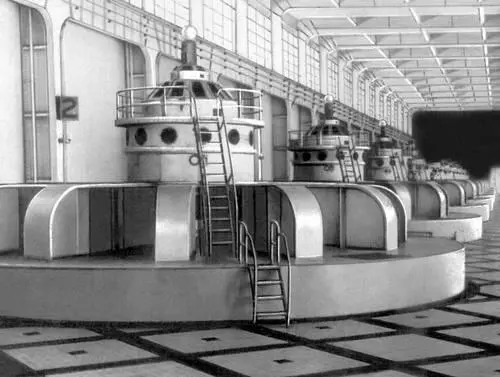

Строительство Д. начато в 1927, первый агрегат пущен в мае 1932, торжественное открытие состоялось 10 октября 1932. В 1939 Д. достиг проектной мощности 560 Мвт . В состав гидроузла входят: здание ГЭС длиной 236 м и шириной 70 м , расположенное на правом берегу, с машинным залом, в котором размещены 9 вертикальных гидроагрегатов по 72 Мвт ; щитовая стенка длиной 216 м , водосливная криволинейная плотина длиной по гребню 760 м , наибольшей строительной высотой 60 м ; глухая плотина длиной по гребню 251 м . Судоходные сооружения на левом берегу включают аванпорт в верхнем бьефе, трёхкамерный шлюз и низовой подходный канал. ГЭС автоматизирована, оборудована телеуправлением, телеизмерением и телесигнализацией основного оборудования. Напорный фронт общей длиной 1200 м образует Днепровское водохранилище .

Строительство Д. осуществлялось с огромным трудовым энтузиазмом. Д. явился школой для советских гидроэнергетиков. На основе дешёвой электроэнергии был создан Запорожский промышленный комплекс. Днепровские пороги были затоплены и обеспечено сквозное судоходство по Днепру. В годы Великой Отечественной войны Д. был разрушен. В 1944 началось восстановление. Д. был пущен в 1950, при этом его мощность возросла на 16% против довоенной. Д. входит в Единую энергетическую систему Европейской части СССР и снабжает электроэнергией Приднепровье, Донбасс и Кривой Рог. В 1969 начато расширение гидроузла строительством Днепрогэса II мощностью 828 Мвт , которое в комплексе с судоходным шлюзом должно быть закончено до 1975. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1939).

В. Ю. Стеклов.

Днепрогэс им. В. И. Ленина.

Машинный зал Днепрогэса.

Днепродви'нская культу'ра,культура раннего железного века, распространённая в 7—6 вв. до н. э. — 3 в. н. э. в смоленском Поднепровье, белорусском Подвинье и районе Себежских озёр. Для Д. к. характерны большие городища с несколькими валами. Жилища наземные столбовой конструкции (ранние — длинные многокамерные, более поздние — небольшие прямоугольные с открытыми очагами). Первоначально орудия труда и оружие делали из кости и бронзы, позже — и из железа. Характерные украшения — бронзовые посоховидные булавки и серьги в виде полого конуса с крючком. Керамика — гладкостенная, слабо профилированная. Население занималось лесным скотоводством, отчасти земледелием (на ранних этапах значительна роль охоты) и поддерживало связи с соседними балтскими и финно-угорскими племенами.

Лит.: Третьяков П. Н., Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге, М.—Л., 1966; Седов В. В., Культура днепро-двинского междуречья в конце 1 тысячелетия до н. э., «Советская археология», 1969, № 2.

Днепродзержи'нск(до 1936 — Каменское), город в Днепропетровской области УССР. Порт па Днепре (см. Днепровского бассейна речные порты ). Ж.-д. станция. 227 тыс. жителей в 1970 (40 тыс. жителей в 1913; 148 тыс. жителей в 1939). Д. — один из крупных индустриальных центров УССР. Главные отрасли промышленности: металлургическая ( Днепровский металлургический завод им. Дзержинского, выпускающий чугун, сталь, прокат), машиностроительная (вагоностроительный завод и др.), химическая и коксохимическая (химический комбинат, коксохимические заводы) и промышленность стройматериалов (цементный, сборного железобетона заводы). Предприятия пищевой промышленности. В Д. индустриальный институт, 6 техникумов (в том числе металлургический, энергетический, индустриальный), медицинское, музыкальное училища. Музей истории города. Вблизи Д. — Днепродзержинская ГЭС. Известен с 1750.

Днепродзержинск. Монумент «Прометей». Гранит, бетон, чугун. 1923. Архитектор и скульптор А. Я. Сокол. Восстановлен в 1965.

Читать дальше