Соч.: Zur Erkenntnis der Kolloide, Jena, 1919; Das kolloide Gold, Lpz., 1925 (совм. с P. A. Thiessen); в рус. пер. — Коллоидная химия, 2 изд., Хар. — К., 1933.

Зигога'мия(от греч. zygón — пара, чета и gámos — брак), тип полового процесса у ряда низших растений: грибов зигомицетов и зелёных водорослей конъюгат. При З. между копулирующими особями образуются соединяющие их выросты и происходит слияние протопластов двух клеток, не имеющих внешней дифференцировки на мужские и женские половые элементы. У зигомицетов сливаются многоядерные клетки, т. н. гаметангии, у водорослей конъюгат — одноядерные. Продукт копуляции, т. н. зигоспора, образуется у зигомицетов на месте двух гаметангиев, у конъюгат — в копуляционном канале или в одной из копулирующих клеток.

Зигомице'ты(Zygomycetidae), подкласс низших грибов из класса фикомицетов. Грибница хорошо развита, большей частью не разделена поперечными перегородками на отдельные клетки, лишь органы размножения часто отчленены перегородками. Для З. характерны половой процесс в форме зигогамии и бесполое размножение неподвижными спорангиоспорами, развивающимися в спорангиях, приподнятых над грибницей на спорангиеносцах. У многих З. наблюдается переход к размножению конидиями. З. делят на несколько порядков, из которых наиболее распространены мукоровые грибы и энтомофторовые грибы. Некоторые микологи относят к З. ещё малоизученные порядки грибов: зоопаговые (Zoopagales) и эккриновые (Eccrinales).

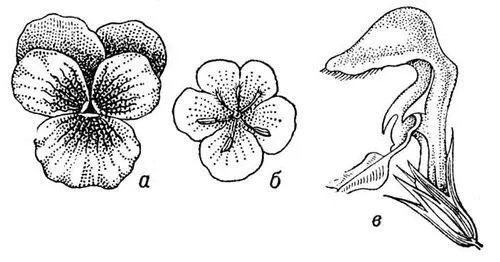

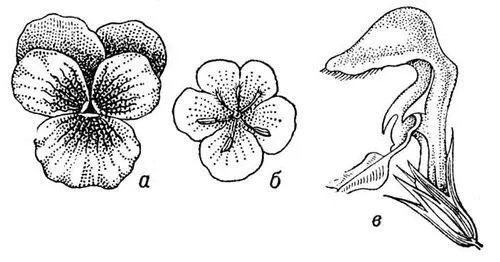

Зигомо'рфный цвето'к(от греч. zygón — пара и morphe — вид, форма), цветок, через который можно провести лишь одну плоскость симметрии, делящую его на две части. (Симметричность устанавливают по околоцветнику без учета расположения внутренних его частей.) Различают типично З. ц. (плоскость симметрии проходит через цветоножку и ось соцветия, т. е. совпадает с медианной плоскостью, например у бобовых, губоцветных): поперечно-зигоморфные (плоскость симметрии перпендикулярна медианной, например у хохлатки, дымянки) и косозигоморфные (плоскость симметрии расположена под острым углом к медианной плоскости, например у конского каштана). Появление З. ц. — результат приспособления растений к опылению их определёнными насекомыми, которые проникают в цветок только из одной позиции и при этом обязательно задевают тычинки и рыльце пестика.

Зигоморфный цветок: а — анютины глазки, б — коровяк, в — глухая крапива.

Зигоспо'ра(от греч. zygon — пара и спора ), спора, образующаяся в результате зигогамии — слияния 2 одинаковых по внешнему виду половых клеток у некоторых водорослей (конъюгат) и грибов (зигомицетов).

Зиго'та(от греч. zygotós — соединённый вместе), клетка, образующаяся в результате слияния гамет (см. Оплодотворение ). Термин «З.» введён немецким ботаником Э. Страсбургером. В отличие от гамет, З. имеет диплоидный (двойной) набор хромосом. З. приступает к развитию непосредственно после оплодотворения или (у многих водорослей и грибов) одевается плотной оболочкой и на некоторое время превращается в покоящуюся спору, часто называемую зигоспорой.

«Зи'гфрида ли'ния»,Западный вал, позиция Зигфрида (Westwall, Siegfriedstellung), система германских долговременных укреплений, возведённых в 1936—40 на З. Германии, в приграничной полосе от Клеве до Базеля. Состояла из 3 оборонительных полос: полосы обеспечения (глубиной от 1 до 20 км ), главной полосы (глубиной 3—8 км, на отдельных участках до 20 км ) и тыловой полосы, которую начали тайно сооружать с 1934 на границе демилитаризованной Рейнской зоны под названием позиции Гинденбурга. Общая глубина «З. л.» в среднем составляла 35—75 км (в центре до 100 км и более). Протяжённость линии — около 500 км. Инженерное оборудование состояло из огневых долговременных фортификационных сооружений, сооружений для командных и наблюдательных пунктов, убежищ для войск, противотанковых и противопехотных заграждений. Всего было построено около 16 тыс. фортификационных сооружений. «З. л.» могла служить исходным плацдармом для наступления, обеспечивала проведение маневра войсками и ведение обороны. После 2-й мировой войны 1939—45 наземные огневые фортификационные сооружения, противотанковые и противопехотные заграждения «З. л.» были разрушены оккупационными войсками союзников; подземные сооружения частично сохранены и используются для военных целей.

Читать дальше