Наиболее изменчива в ходе эволюции позвоночных мускулатура конечностей. У рыб мускулатура парных плавников представлена лишь дорзальной, или спинной, мышцей, поднимающей плавник и отводящей его от средней линии (абдукция), и вентральной, брюшной, — опускающей его, приводя к средней линии (аддукция). Отдельные мышечные волокна могут выдвигать плавник вперёд (протракция) или оттягивать назад (ретракция). Непарные плавники управляются мускульными пучками, прикреплёнными к кожным лучам. Производными мускулатуры у рыб являются электрические органы . У наземных позвоночных конечности, превратившиеся в сложные рычаги, стали главными орудиями передвижения и опоры. Поэтому их мускулатура дифференцировалась на многие мышцы, обеспечивающие сложные движения конечностей и удерживающие кости в фиксированном в суставах положении. Однако у зародышей можно проследить происхождение каждой из мышц из дорзальной или вентральной мускулатуры. У земноводных и примитивных наземных пресмыкающихся вентральная (брюшная) мускулатура особенно развита. Ещё более мощны эти мышцы в передней конечности птиц. В ходе эволюции млекопитающих конечности переместились вниз под тело, что резко изменило механику движения и опоры этих животных. Туловище в виде арки ложится на передние и задние конечности — подпорки. Изменился и способ ретракции задних конечностей — основа передвижения животного вперёд. Если у пресмыкающихся это достигается действием мышц вентрального происхождения, соединяющих хвост и бедро, то у млекопитающих, с изменением положения конечностей и потерей локомоторной функции хвоста, аналогичную функцию приняли на себя ягодичные мышцы — производные дорзальной мускулатуры, идущие от расширенных подвздошных костей таза к бедру. Приводящие мышцы (аддукторы) и др. заднебедренные мышцы — двуглавые, полусухожильные и полуперепончатые — становятся, в основном, ретракторами. У высших позвоночных поверхностные мышцы плечевого пояса дают начало подкожной мускулатуре туловища.

Лит.: Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 4 изд., М., 1947; Беклемишев В. Н., Основы сравнительной анатомии беспозвоночных, 3 изд., т. 2, М., 1964.

В. Б. Суханов.

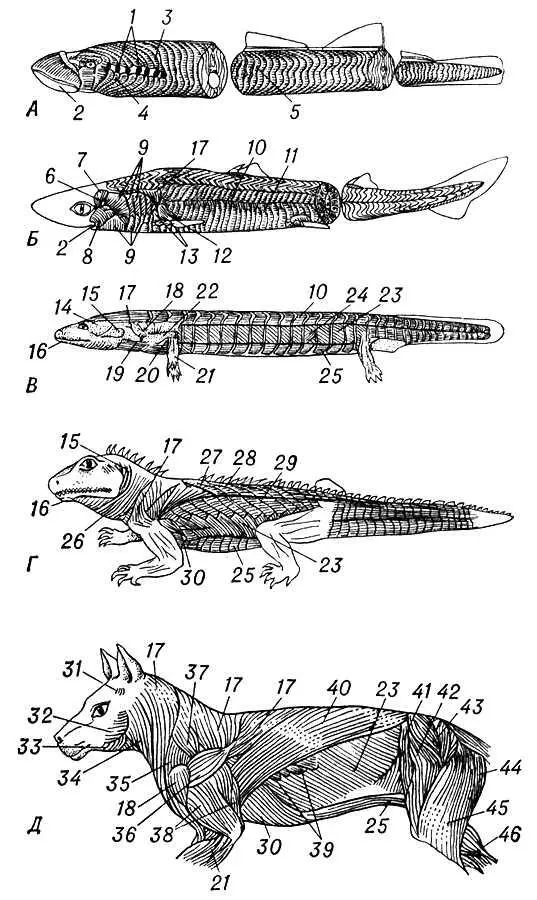

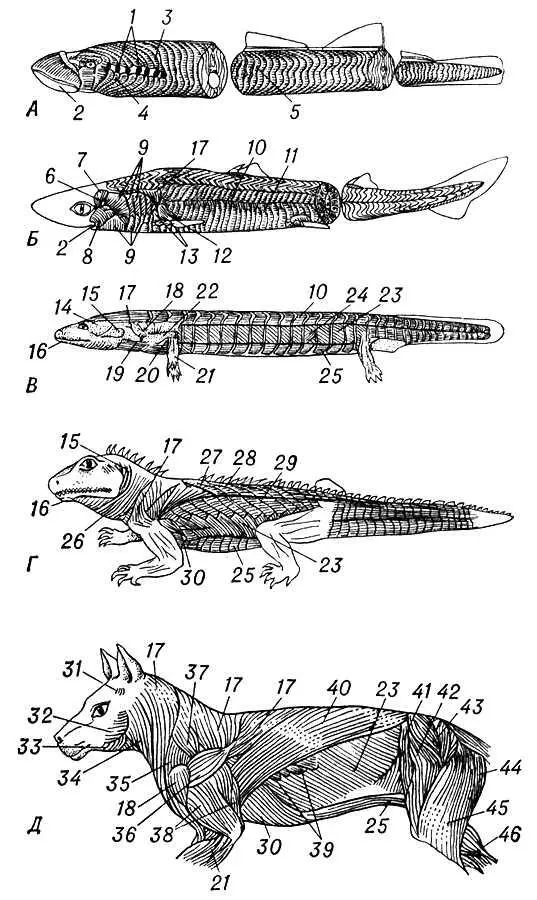

Поверхностная мускулатура позвоночных животных: А — минога (круглоротое), Б — акула (рыба), В — протей (земноводное), Г — гаттерия (пресмыкающееся), Д — кошка (млекопитающее): 1 — жаберные щели; 2 — рот; 3 — наджаберная мускулатура; 4 — поджаберная мускулатура; 5 — туловищные миомеры; 6 — брызгальце; 7 — мышца, поднимающая нёбно-квадратный хрящ; 8 — мышца, приводящая нижнюю челюсть; 9 — общий сжиматель висцерального аппарата (дорзальный — сверху и вентральный — снизу); 10 — спинная мускулатура; 11 — брюшная мускулатура; 12 — мышца, поднимающая грудной плавник; 13 — опускающая его; 14 — поднимающая нижнюю челюсть; 15 — опускающая её; 16 — нижнечелюстная мышца; 17 — трапециевидная; 18 — дельтовидная; 19 — коракоидно-плечевая; 20 — двуглавая; 21 — разгибатели предплечья; 22 — трёхглавая; 23-25 — мышцы живота (23 — наружная косая; 24 — внутренняя косая; 25 — прямая); 26 — сжимающая шею; 27 — поперечно-остистые; 28 — длинная мышца спины; 29 — подвздошно-крестцовые; 30 — грудная; 31 — височная; 32 — жевательная; 33 — двубрюшная; 34 — грудино-сосцевидная; 35 — надостистая; 36 — подостистая; 37 — поднимающая лопатку; 38 — трёхглавая плеча; 39 — нижние зубчатые; 40 — широкая мышца спины; 41 — портняжная; 42 — напрягающая фасцию бедра; 43 — средняя и большая ягодичные; 44 — полусухожильная; 45 — двуглавая бедра; 46 — икроножная.

Мы'шечная ткань,ткань, составляющая основную массу мышц и осуществляющая их сократительную функцию. Различают поперечнополосатую М. т. (скелетные и сердечная мышцы), гладкую и с двойной косой исчерченностью. Почти вся скелетная М. т. у позвоночных развивается из парных метамерных зачатков мускулатуры тела — миотомов . В процессе индивидуального развития организма одноядерные клетки — миобласты — интенсивно делятся и, сливаясь друг с другом, дают начало «мышечным трубочкам», которые затем превращаются в дифференцированные мышечные волокна — основной структурный элемент поперечнополосатых мышц . Поперечная исчерченность волокон связана с чередованием в их многочисленных сократимых нитях — миофибриллах — участков с различными физико-химическими и оптическими свойствами. Гладкая М. т. кожи, стенок органов желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и кровеносных сосудов развивается из клеток мезенхимы (слюнных, потовых и молочных желёз — из эктодермы ) и состоит из одноядерных веретеновидных клеток (см. Гладкие мышцы ). М. т. с двойной косой исчерченностью встречается относительно редко — у некоторых червей и в запирательных мышцах двустворчатых моллюсков. Исчерченность под острым углом (10—15°) к продольной оси мышечного волокна возникает при совпадении (с некоторым постоянным сдвигом) тёмных и светлых дисков соседних миофибрилл. Особенность этой М. т. — медленное сокращение и возможность длительного (многие часы) пребывания в сокращённом состоянии с небольшой затратой энергии. См. также ст. Мышцы и литературу при ней.

Читать дальше