Лит.: Вавилов Н, И., Мировые ресурсы сортов хлебных злаков, зерновых, бобовых, льна и их использование в селекции. Пшеница, М. — Л., 1964; Лукьяненко П. П., Избр. труды. Селекция и семеноводство пшеницы, М., 1973; Цицин Н. В., Отдаленная гибридизация растений, М., 1954; Мироновские пшеницы, под ред. В. Н. Ремесло, М., 1972; Пруцков Ф. М., Озимая пшеница, М., 1970; Пшеница и ее улучшение, пер. с англ., под ред. М. М. Якубцинера, Н. П. Козьминой, Л. Н. Любарского, М., 1970; Синская Е. Н., Историческая география культурной флоры, Л., 1969; Жуковский П. М., Культурные растения и их сородичи, 3 изд., Л., 1971; Иванов П. К., Яровая пшеница, 3 изд., М., 1971; Растениеводство, 3 изд., М., 1971.

М. М. Якубцинер.

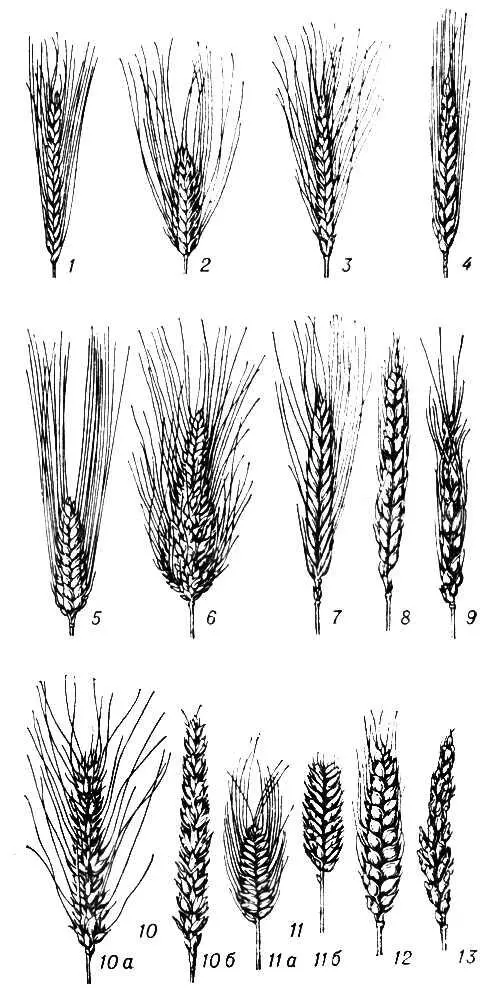

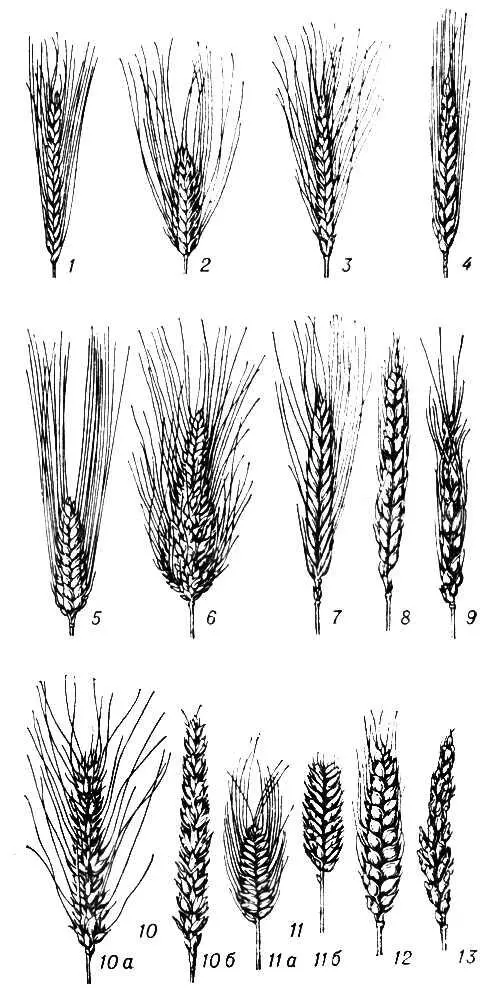

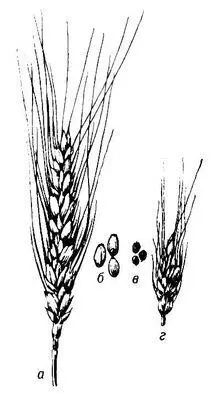

Виды пшеницы: 1 — культурная однозернянка: 2 — Тимофеева; 3 — полба (эммер); 4 — персидская (дика); 5 — твердая; 6 — тургидум; 7 — польская; 8 — маха; 9 — спельта; 10 — мягкая; 10а — остистый колос; 10б — безостый колос; 11 — плотноколосная; 11а — остистый колос; 11б — безостый колос; 12 — шарозерная; 13 — Вавилова (ванская).

Пшеницын Николай Константинович

Пшени'цынНиколай Константинович [1(13).7.1891, Нарва, ныне Эстонская ССР, — 15.1.1961, Москва], советский химик-неорганик, член-корреспондент АН СССР (1953). Окончил Петроградский университет (1915). С 1918 работал в институтах АН СССР. П. изучал комплексные аммиачные и аминовые хлороплатиниты серебра и цинка, сернокислые соединения иридия, гидролиз соединений платиновых металлов. Разработал метод получения чистого иридия, применяемый в промышленности, предложил методы анализа платиносодержащих шламов и полупродуктов аффинажа благородных металлов. Государственная премия СССР (1946). Награжден орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.

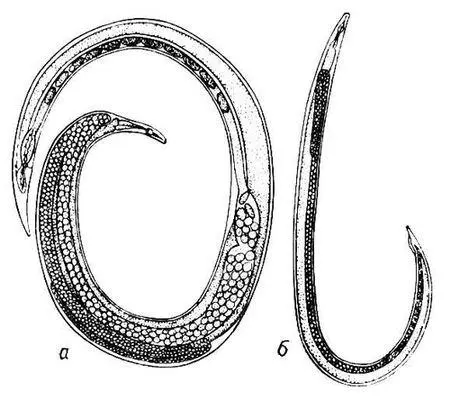

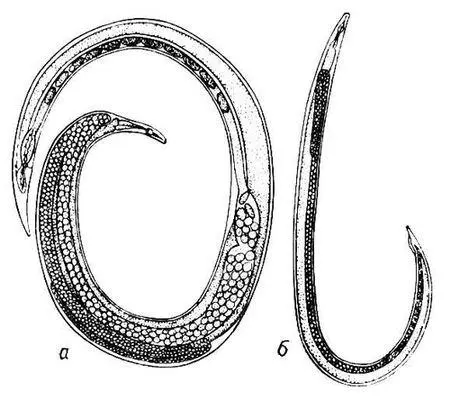

Пшени'чная немато'да,пшеничная угрица (Anguina tritici), паразитический круглый червь семейства Anguinidae ( рис. 1 ), вызывающий образование галлов в колосе пшеницы, ржи, ячменя, овса и ряда диких злаков ( рис. 2 ). Галлы меньше зёрен, тверды на ощупь, коричневые, с белой рыхлой массой внутри, состоящей из тысяч личинок паразита. П. и. была широко распространена до начала 40-х гг. 20 в. Сильно вредила во многих районах СССР до запрещения в 1937 высева семян с примесью галлов. Ныне П. н. практически уничтожена на всей территории СССР.

Лит.: Кирьянова Е. С. и Кралль Э. Л., Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними, т. 1—2, Л., 1969—71.

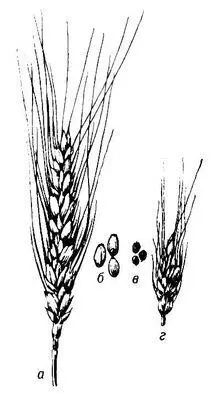

Рис. 2. а — здоровый колос пшеницы; б — зерна пшеницы; в — галлы; г — колос, зараженный пшеничной нематодой.

Рис. 1. Пшеничная нематода: а — самка; б — самец.

Пшенично-пырейные гибриды

Пшени'чно-пыре'йные гибри'ды,растения, полученные путём скрещивания разных видов и разновидностей пшеницы (Triticum) с видами и разновидностями пырея (Agropyron). Первое поколение ( F 1) П.-п. г. по биологическим и морфологическим признакам ближе к пырею. Это — многолетние мощные растения. Со 2-го поколения ( F 2) начинается широкий процесс формообразования, в результате которого возникают новые формы, разновидности и виды. При гибридизации пшеницы с пыреем получены однолетние формы зернокормовой пшеницы. Лучшие гибриды превышают по урожаю сена озимую рожь на 45—55%, вико-овсяную смесь — на 25—35%. Многолетние и зернокормовые пшеницы обладают иммунитетом против грибных болезней, высокой морозостойкостью. Эти пшеницы представляют собой новый 56-хромосомный вид пшеницы Triticum agropyrotriticum. Из яровых П.-п. г. заслуживает внимания сорт Грекум 114 (районирован), высокоурожайный, засухоустойчивый, не поражающийся пыльной головнёй, устойчивый против полегания и осыпания. Урожайность его на 3—8 ц с 1 га выше, чем у районированных сортов пшеницы. Для условий Западной Сибири, Зауралья и северных областей Казахстана создан скороспелый сорт Восток, один из лучших по урожайности, засухоустойчивости, неполегаемости и другим свойствам.

В результате гибридизации пшеницы с пыреем выведены многоцветковые и многозёрные ветвистоколосые 42-хромосомные формы и сорта, представляющие собой новые разновидности мягкой пшеницы. Характеризуются высокими морозо- и холодоустойчивостью, дают зерно с хорошими показателями по мукомольно-хлебопекарным качествам.

Читать дальше