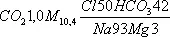

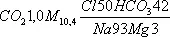

и воды, употребляемые исключительно для питьевого лечения, с химическим составом: Источник № 14

T 20,2 °C pH 6,8,

T 20,2 °C pH 6,8,

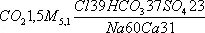

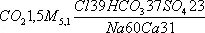

источник «Тёплый нарзан»

T 33—35°C pH 6,4.

T 33—35°C pH 6,4.

Лечение больных с поражениями органов движения и опоры нетуберкулёзного характера, центральной и периферической нервной системы, кожи, гинекологическими заболеваниями, а также болезнями сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения. Санатории, бальнеогрязелечебницы, радонолечебница, питьевые бюветы, пансионаты.

Промышленность обслуживает в основном потребности курорта — пищевые (мясной, винный комбинаты: молочный, пивоваренный заводы, кондитерская фабрика), лёгкая (швейная, обувная, ковровая); имеются электромеханический, сельхозмашин, ремонтный заводы; производство стройматериалов. В П. — педагогический институт иностранных языков, фармацевтический институт, вечерний общетехнический факультет Северо-Кавказского горно-металлургического института, факультет технологии и организации общественного питания Ставропольского политехнического института; с.-х. и советской торговли техникумы, медицинское училище. Архитектурный памятник: «ресторация» (ныне административное здание; 1825, перестраивалась), Лермонтовские ванны (бывшие Александровские, затем Николаевские, 1826—31), беседка «Эолова арфа» (1828), «Грот Дианы» (1830—31; все — классицизм, архитекторы Дж. и И. Бернардацци). После Октябрьской революции 1917 город реконструирован, возведены новые общественные здания, санатории и бальнеологические учреждения, ведётся жилое строительство. Памятники: монументальный наскальный портрет В. И. Ленина на горе Машук (1925, художник Н. Щуклин), памятник М. Ю. Лермонтову в городском сквере (бронза, гранит, открыт в 1889, скульптор А. М. Опекушин), скульптура «Орёл» (бронза, 1903; камень, скульптор Л. К. Шотских), памятник С. М. Кирову (бронза, гранит, установлен в 1959, скульптор А. С. Кондратьев, архитектор А. В. Сотников). Краеведческий музей, Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Лермонтов провёл в П. последние месяцы своей жизни и был убит на дуэли у подножия горы Машук в 1841.

Лит.: Докторский Я. Р., Кавказские Минеральные Воды, [Ставрополь, 1969]: Недумов С. И., Лермонтовский Пятигорск, [Ставрополь, 1974].

Пятигорский Григорий Павлович

Пятиго'рскийГригорий Павлович (р. 17.4.1903, Екатеринослав, ныне Днепропетровск), американский виолончелист. Учился в Московской консерватории у А. Э. Глена (1914—20), был солистом оркестра балета Большого театра (1919—21), играл в квартете им. В. И. Ленина. С 1921 жил в Германии, играл в оркестре Берлинской филармонии (1925—29). С конца 1929 работает в США. Гастролировал во многих странах, выступал с различными дирижёрами и оркестрами и в ансамблях с выдающимися музыкантами — С. В. Рахманиновым и А. Шнабелем, К. Флешем, Я. Хейфецем, А. Рубинштейном и др. В 1941—49 преподавал в Музыкальном институте Кёртис (Филадельфия), с 1957 — в Бостонском университете. Является первым исполнителем многих произведений современных композиторов, в том числе ему посвященных (И. Ф. Стравинского, П. Хиндемита, С. С. Прокофьева и др.). В 1962 и 1966 член жюри Международных конкурсов им. П. И. Чайковского в Москве.

Л. С. Гинзбург.

Пятиго'рье,северная часть района Кавказских Минеральных Вод в окрестностях г. Пятигорска на Северном Кавказе. Представляет собой пологую равнину высотой до 600 м, среди которой поднимаются 18 островных гор — лакколитов, часть которых покрыта чехлом осадочных пород. Лакколиты имеют куполовидную (Машук, Лысая, Золотой Курган), коническую (Юца и др.) и различные др. формы. Самая высокая (1402 м ) — пятиглавая гора Бештау (тюрк., буквально— пять гор; отсюда название); склоны большей частью покрыты широколиственными лесами, местами эти леса покрывают и равнину (Бештаугорский лесопарк); из-за группового расположения лакколитов осадков выпадает здесь больше (500—600 мм в год), чем в прилежащих степях. В районе много минеральных источников (ессентукские, источники Пятигорска и Железноводска). В озере Тамбукан (к Ю.-В. от Пятигорска) — лечебная грязь, используемая в грязелечебницах Пятигорска, Железноводска, Ессентуков, Кисловодска.

Н. А. Гвоздецкий.

Читать дальше

T 20,2 °C pH 6,8,

T 20,2 °C pH 6,8, T 33—35°C pH 6,4.

T 33—35°C pH 6,4.