Среди выработанных микроформ (до нескольких десятков см в поперечнике) наиболее распространены решетчатые или сотовые скалы, сложенные в основном терригенными породами, и дрейкантеры; к формам средней величины (метры и десятки м ) — ярданги, ложбины, котлы и ниши выдувания, скалы причудливой формы (грибообразные, кольцевые и др.), скопления которых нередко образуют целые эоловые «города»; к крупным выработанным формам (несколько км в поперечнике) относят котловины выдувания и солончаково-дефляционные впадины, образующиеся при совместном воздействии интенсивно протекающих процессов физико-химического (солевого) выветривания и дефляции (в том числе огромные площади до сотен км; например впадина Карагие в Западном Казахстане). Всестороннее изучение Э. ф. р., их морфологии, происхождения, динамики имеет важное значение при хозяйственном освоении пустынь.

Лит.: Аристархова Л. Б., Процессы аридного рельефообразования, М., 1971; Петров М. П., Пустыни земного шара, Л., 1973; Федорович Б. А., Зональность эолового рельефообразования, в сборнике: Развитие и преобразование географической среды, М., 1964; его же, Аридные процессы и морфоскульптуры в СССР, в сборнике: Морфоскульптура и экзогенные процессы на территории СССР, М., 1975.

Б. А. Федорович, Л. А. Аристархова.

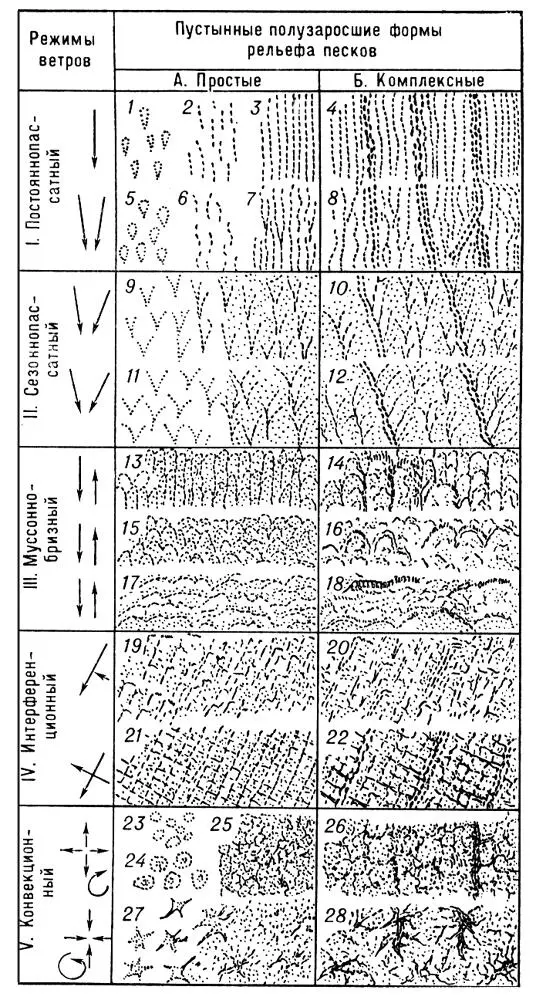

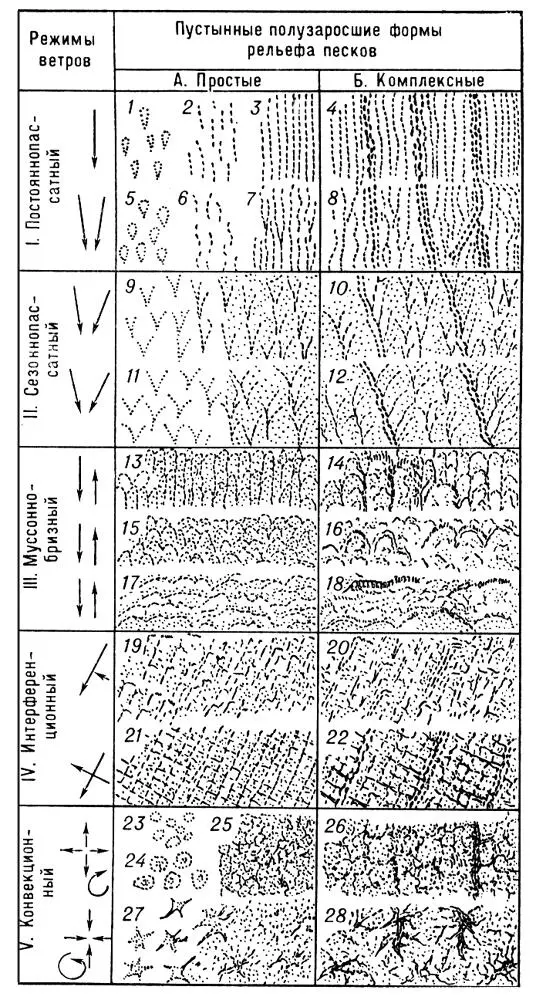

Классификация пустынных полузаросших форм рельефа песков в соответствии с режимом ветров (составил Б. Л. Федорович): А. Простые формы низших категорий величин (с преобладанием мелких молодых одиночных, групповых форм и наличием сплошных полей). Б. Комплексные формы разных категорий величин (со старыми крупными формами и преобладанием сплошных полей). Типы режимов ветров и движений песчанных форм: I. Постоянно пассатный с резко выраженным преобладанием одного или близких направлений ветров (показано стрелками) и поступательным движением песка или форм продольно ветру. Прямолинейные формы: 1 - прикустовые косички; 2 - одиночные и групповые грядки; 3 - мелкие гряды; 4 - мелко-крупногрядовый рельеф. Нестроголинейные формы: 5 - холмики-косы; 6 - одиночные и групповые грядки; 7 - мелкие гряды; 8 - мелко-крупногрядовый рельеф (узорный). II. Сезонно пассатный со сменой ветров, близких к взаимно перпендикулярным, и с поступательным движением формы по равнодействующей петров; 9 - стреловидные; 10 - сближающиеся: 11 - клиновидные; 12 - сходящиеся (ветвящиеся). III. Муссонно-бризный (предлобовой) с сезонной сменой противоположных ветров и колебательным движением форм, поперечных ветрам; 13, 14 - граблевидные: 15, 16 - лунковые: 17, 18- поперечно-грядовыс. IV. Интерференционный с сезонной сменой взаимно перпендикулярных ветров и движением песков; 19, 20 - перекрестные; 21, 22 - решетчатые. V. Конвекционно-циклональный со сменой ветров различных направлений близкой интенсивности, сильным воздействием нисходящих и восходящих токов и стационарным развитием ферм; 23 - прикустовые бугры; 24 - прикустовые холмы (чоколаки); 25 - мелкоячеистые формы; 26 - мелко-крупно-ячеистые; 27 - мелко-пирамидальные; 28 - крупно-сложнопирамидальные.

Эо'н(греч. aion — век, эпоха) (геол.), промежуток времени геологической истории Земли, в течение которого сформировалась эонотема. Включает несколько эр геологических. Длительность последнего — фанерозойского эона (см. также Геохронология ) , по данным изотопных определений, оценивается в 570 млн. лет.

Эоноте'ма(геол.), наиболее крупное подразделение общей стратиграфической шкалы, отвечающее длительному этапу развития Земли и ее органического мира. Пример — фанерозойская Э., включающая 3 эратемы геологические (группы), состоящие из 12 систем геологических (см. Стратиграфия ) .

Эоплейстоце'н(от греч. eós — утренняя заря, рассвет и плейстоцен ) , нижнее подразделение антропогеновой системы, включающее отложения плейстоценовых оледенений (включительно по миндельское) и разделяющих их межледниковий [см. табл. в ст. Антропогеновая система (период) ] . Название принято Комиссией по составлению международной карты четвертичных отложений Европы в 1932; в дальнейшем оно было использовано как название нижнего отдела антропогена, соответствующего миндельскому оледенению и предшествующему ему межледниковью. Понятие Э. ряд советских геологов (В. И. Громов, К. В. Никифорова и др.) рассматривает как нижнее подразделение антропогена от его начала по гюнц включительно.

Читать дальше