2) Э. у растений (эпидерма, кожица), первичная поверхностная однослойная ткань, возникающая на всех молодых органах побега, цветка, плода, семени. Клетки Э. таблитчатой формы, без межклетников, с утолщенной наружной стенкой, покрытой на поверхности кутикулой, часто и восковым налетом, живыми или отмершими волосками (выполняют роль экрана, отражающего часть солнечных лучей). Среди основных однотипных клеток Э. образуются высокоспециализированные элементы: замыкающие клетки устьиц; волоски (трихомы) — железистые, чувствительные, кроющие; гидатоды; моторные клетки и др. Через поры и пектиновые тяжи в наружных стенках клеток Э. проницаем для воды и питательных веществ (внекорневая подкормка растений). Э. защищает внутренние ткани растений от иссушения, механических повреждений, проникновения инфекции, через систему устьиц регулирует газообмен и транспирацию растения. В клетках Э. накапливаются гликозиды, дубящие вещества, алкалоиды, обладающие фитонцидными свойствами. Железистые волоски образуют эфирные масла, смолы, слизи. Кроющие волоски синтезируют фитогормоны, ферменты, необходимые для нормальной деятельности растений.

Лит.: Мирославов Е. А., Структура и функция эпидермиса листа покрытосеменных растений, Л., 1974.

И. С. Михайловская.

Эпидермофити'я(от эпидермис и греч. phytón — растение), заболевание кожи из группы эпидермомикозов (см. Дерматомикозы ) , вызываемое паразитическими грибами. Заражение Э. происходит при прямом контакте с больным или при пользовании общими мочалками, ванной, обувью, плохо простиранным бельем. Наиболее часто встречается Э. стоп, которая проявляется преимущественно поражением межпальцевых складок, с покраснением, отслойкой рогового слоя, эрозиями, трещинами, а также покраснением кожи подошв, мелкопластинчатым ее шелушением, зудом или высыпаниями на своде, боковых поверхностях и пальцах стоп мелких, иногда сливающихся пузырьков с прозрачным или мутным содержимым, образованием серозно-кровянистых корочек, чешуек. При поражении паховых складок, внутренних поверхности бедер, реже — кожи подмышечных впадин и складок под грудными железами возникают пятна красно-бурого цвета, симметрично расположенные, с мелкопластинчатым шелушением на поверхности и резкими, слегка отечными, покрытыми пузырьками и корочками краями. О поражении ногтей при Э. см. в ст. Онихомикозы. Диагноз Э. подтверждают бактериоскопическим (обнаружение грибов при микроскопии соскоба с очагов поражения) или бактериологическим (посев соскоба на питательные среды) путем. Для лечения Э. применяют ванночки с перманганатом калия, смазывание очагов поражения растворами иода, бриллиантового зеленого, метиленового синего, нитрофунгином, ундециновой, микосептиновой мазями и др.; в некоторых случаях — десенсибилизирующие средства (хлористый кальций, тиосульфат натрия), витамины B 1, С. Профилактика: санитарно-просветительная работа, своевременное выявление и лечение больных со стертыми формами заболевания; регулярная дезинфекция помещений и инвентаря бань, бассейнов, душевых; соблюдение правил личной гигиены.

Лит. см. при ст. Дерматомикозы.

И. Я. Шахтмейстер.

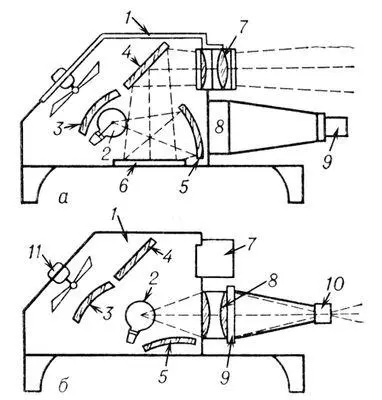

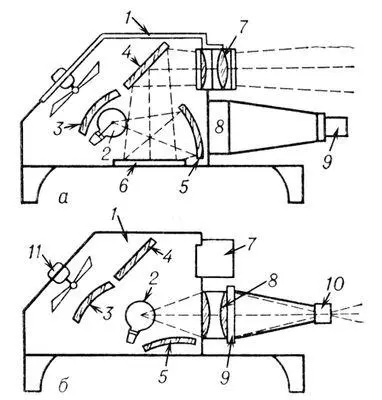

Эпидиаско'п,эпдиапроектор, прибор, позволяющий как получать на экране изображения непрозрачных объектов, так и проецировать на экран прозрачные изображения объектов (диапозитивы); комбинированный проекционный аппарат, оптическая схема которого ( рис. ) сочетает схемы эпископа и диапроектора. При диаскопической проекции диапозитив освещается проходящим направленным пучком света; поэтому изображение на экране имеет достаточную яркость даже при использовании источника света небольшой мощности и проекционных объективов не очень высокой светосилы. При эпископической проекции необходимо применять более мощные источники света и светосильные объективы.

Лит. см. при ст. Проекционный аппарат.

Оптическая схема простейшего эпидиаскопа в двух режимах его работы (для простоты показан лишь один источник света — лампа накаливания 2): а) эпископическая проекция; б) диаскопическая проекция. При эпископической проекции в светозащитном кожухе 1 лучи от 2 с помощью сферических зеркал 3 и 5 освещают непрозрачный объект 6. диффузно рассеянные которым лучи частично попадают в светосильный проекционный объектив 7, отражаясь от зеркала 4. 11 — вентилятор, изображение которого символизирует наличие системы охлаждения. При диаскопической проекции зеркало 5 отклоняется, открывая доступ лучам от источника 2 в конденсор 8. Последний, равномерно освещая диапозитив, вставленный в рамку 9, направляет лучи в объектив 10, проецирующий изображение на экран.

Читать дальше