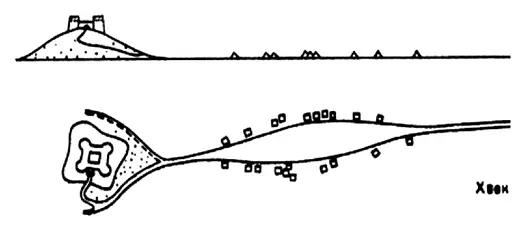

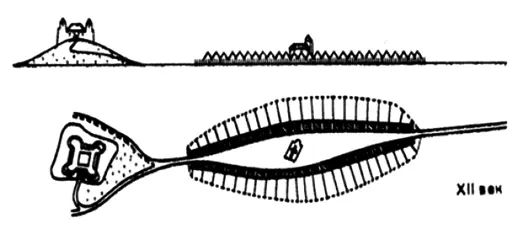

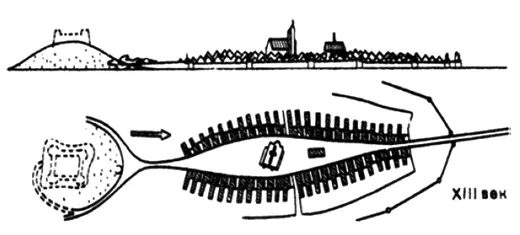

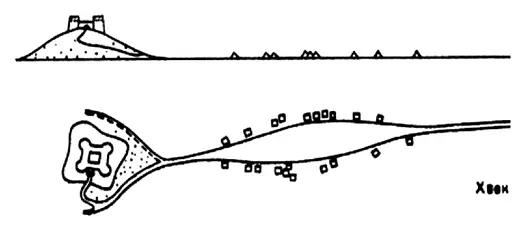

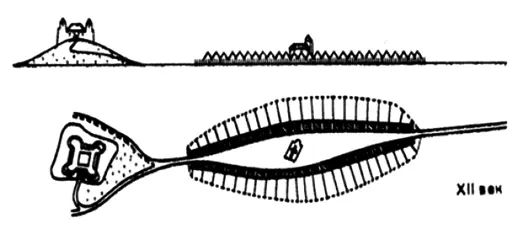

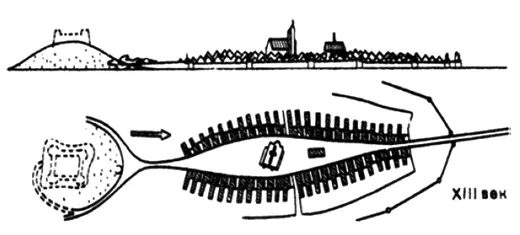

Классическая схема формирования средневекового города: сначала замок на холме и небольшой посад, обслуживающий обитателей замка. Храм – внутри замка. Затем разрастание посада, сооружающего собственный храм и рыночную площадь, временными постройками отделенную от общего выгона. Затем сокращение участков, отведенных под сады и огороды, за счет строительства новых домов, храм перестраивается, вырастая в размерах, возникает первая ратуша. Наконец, обрастая дополнительными улицами, город огораживается собственными оборонительными стенами, тогда как замок приобретает функцию цитадели. Схема логичная, но неверная – города всегда проектировали по строгим правилам, и правила эти восходят к Античности.

Именно внешнее сходство городских планировочных структур, восходящее к эпохе королевств и империй, привело к тому, что роль регулятора городской застройки была в России приписана архитектору, и впрямь обладающему наивысшей квалификацией работы с большемерными предметами в трехмерном пространстве. Однако, если в западных странах специфические умения архитектора реализовались и реализуются в условиях жестких ограничений, заданных экономическим зонированием и правилами застройки, закрепленными в законе, ни в старой России, ни в Советском Союзе таких ограничений не было. Были другие ограничения – идеологические, другие – экономические, но при всех таких ограничениях в городе видели пространственную форму застройки и транспортных коммуникаций. И только.

В условиях современной, заново становящейся России это обстоятельство отзывается рядом серьезных недоразумений и, как правило, грубыми ошибками в определении того, что принято называть ТЗ – техническим заданием на проектирование. Рассмотрению этих ошибок и путей их исправления посвящен значительный объем книги.

Итак, урбанизацией мы вправе именовать только такой процесс перемещения в города населения, занятого сельским хозяйством и сопутствующими ремеслами, ранее разбросанного по хуторам, деревням и селам, когда формируется зрелое, самоуправляемое местное сообщество. До середины XIX в. такие сообщества повсюду были, как правило, самодостаточными в экономическом отношении. Налоговая политика современных государств повсеместно такова, что практически все города получают тот или иной объем дотаций из региональных или национальных бюджетов. Однако нигде муниципалитеты не оказались в столь экономически стесненном положении, как в России где с введением 131-го федерального закона начиная с 2006 г., о финансовой самостоятельности городов не приходится говорить.

Развитие частного бизнеса с большим или меньшим успехом обеспечило достаточно бурное развитие сферы первичных услуг, тогда как и жилищно-коммунальное хозяйство городов, и (отчасти) сфера некоммерческих услуг в гораздо большей степени зависят от возможностей региональных властей и меры «урбанистичности» их политики, чем от города как такового. Не столько сам закон, сколько тот факт, что правительство нарушило свое обязательство сопроводить его необходимыми поправками в Налоговом и Бюджетном кодексах, серьезно затормозил едва начавшийся у нас процесс подлинной урбанизации. Нет сомнений в том, что неотвратимый процесс сокращения населения страны в течение ближайших пятнадцати лет заставит изменить государственную политику в отношении городов, и во всяком случае поправки в бюджет 2008–2010 гг., принятые Государственной Думой по инициативе президента Путина, уже наконец предусматривают начало оздоровления городских инфраструктур. Однако есть немалая опасность, что распорядительные полномочия по расходованию солидных средств останутся в руках региональных администраций – практически без серьезного участия городских сообществ. Тем не менее уже просматривается качественно новый процесс: серьезный бизнес, представленный как девелоперскими компаниями, так и крупными предприятиями, испытывающими растущие затруднения с набором компетентного персонала при активизировавшемся инвестиционном процессе, несомненно сформируют мощное прогородское лобби – в собственных интересах.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу