Сравнительная простота буддийской обрядности, отрицание крайних форм аскетизма, проповедуемый принцип духовного равенства людей — все это привлекало к учению все новых и новых приверженцев. Буддизм приняли правители царства Магадха и других государств, а ко времени образования империи Маурьев (IV в. до н. э.) это учение уже представляло собой серьезную силу. При царе Ашоке были «канонизированы» основы буддийского вероучения.

Судьба буддизма на исторической родине складывалась достаточно противоречиво. Как ни удивительно, Индия, эта сокровищница сокровенной мудрости в представлении носителей евроатлантической культуры, фактически отвергла буддизм, стоило угаснуть «реформаторскому пылу»: возможно, причина заключалась в том, что буддизм отрицал основу индийского общества — кастовую систему, [3] Впрочем, по замечанию французского религиоведа М. Малерба, «в социальном плане Будда, в противоположность укоренившемуся мнению, никогда не отбрасывал систему каст, которая была присуща современному ему обществу. Он лишь допустил к духовной практике (и это уже немало) наряду с монахами и всех тех, кто хотел следовать за ним, вне зависимости от касты».

а потому не был принят народом и оставался в Индии исключительно «царской религией». Буддийские монастыри процветали при государях-буддистах — Ашоке и Канишке, царе Кушанской династии; лишенные покровительства правителей, они немедленно (в исторической перспективе, разумеется) утрачивали значение. Окончательный удар индийскому буддизму нанесло вторжение тюрков, методично уничтожавших, по выражению средневекового хрониста, «идолов и места поклонения им»: с падением монастыря и университета Наланда в царстве Бихар индийский этап истории буддизма завершился. Сегодня в Индии насчитывается около 4 млн буддистов — капля в море, если принять во внимание общую численность населения страны, свыше 1 млрд человек; при этом в Японии буддистов почти 50 млн человек (38 % населения), на Шри-Ланке — 142 млн (74 % населения), а в Таиланде — почти 600 млн (95 % населения).

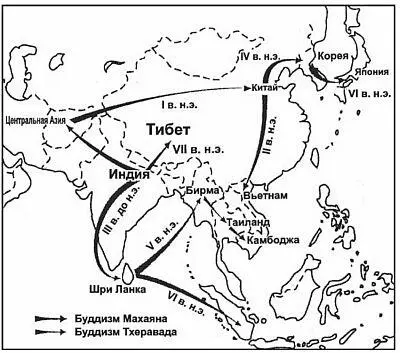

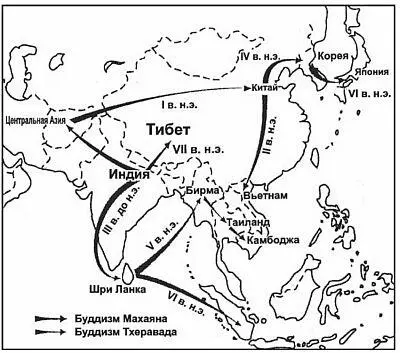

Распространение буддизма.

Впрочем, как гласит известная поговорка, все, что ни делается, — к лучшему: буддизм стал буддизмом и приобрел статус мировой религии, выйдя за пределы Индии. Экспедиция царя Ашоки принесла учение Будды на остров Цейлон (Шри-Ланка), со временем превратившийся в оплот буддизма. По торговым путям «Четыре благородных истины» проникли в Китай, а оттуда — в Корею и Японию, Тибет и Монголию, после чего распространились по всему миру. Причем, как справедливо заметил в своей многотомной «Истории религии» отец Александр Мень, во всех этих странах (да и в самой Индии) «буддизм победил Гаутаму» — учение, которое принимали тысячи и миллионы жителей Юго-Восточной Азии, существенно отличалось от проповедей Будды. [4] По словам английского исследователя А. Рис-Дэвиса, «ни один из тех миллионов людей, которые время от времени приносят в жертву цветы на буддийских алтарях, дух которых более или менее проникнут буддийскими учениями, не является исключительно и вполне буддистом».

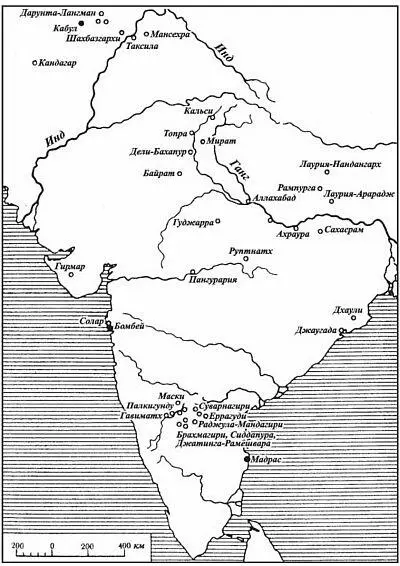

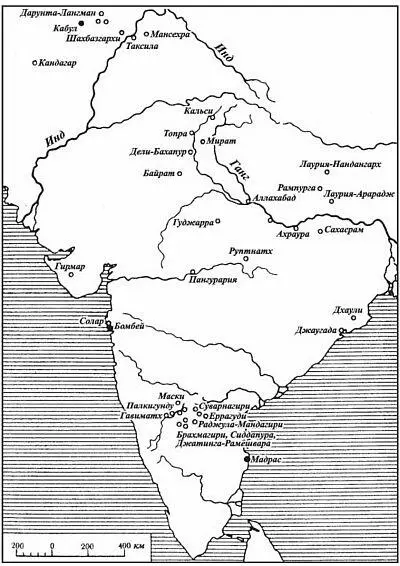

Места находок надписей Ашоки.

Вдобавок за границами Индии буддизм неизбежно «пропитывался» местными традициями и в результате преображался в нечто, схожее с первоначальным учением формой, но далеко не всегда — содержанием. По сути, и китайский чань-буддизм, и японский дзэн — это совершенно особые, самостоятельные духовные течения, равно как и буддизм тибетский. Опять-таки цитируя о. Меня: «Обряды и обычаи тех народов, куда проникнет буддизм, опутают его и порой исказят почти до полной неузнаваемости. Первобытные мистерии Тибета породнятся с буддизмом, и монахи будут совершать священные танцы в устрашающих шаманских масках». О том же говорил и видный отечественный востоковед Е. А. Торчинов: «Дело в том, что никакого „буддизма“ как такового, „буддизма вообще“ не существовало и не существует. Буддизм (на что еще в 1918 году обратил внимание классик отечественной и мировой буддологии О. О. Розенберг) исторически представлен в виде различных течений и направлений, подчас чрезвычайно отличающихся друг от друга и подчас более напоминающих разные религии, нежели разные конфессии в рамках одной религии. Особенно это справедливо относительно Махаяны, которая, по существу, представляет собой обозначение весьма разноплановых и разнородных течений и направлений. Поэтому всегда следует анализировать и рассматривать конкретные направления буддизма, а не некий искусственно конструированный „буддизм вообще“. В силу этого обстоятельства заранее обречены на провал попытки вычленить некий „истинный буддизм“ (что, например, в 1990-е годы пытаются делать в Японии так называемые „критические буддисты“ — Хакамая Нориаки, Мацумото Сиро и их немногочисленные последователи); по существу, любой беспристрастный исследователь вынужден признать „буддизмом“ любое учение, считавшееся буддийским самой традицией. Если использовать язык, имманентный самому буддизму, то можно сказать, опираясь на доктрину, известную как анатмавада (принцип бессущностности, „не-души“), что буддизм суть только имя для обозначения направлений и течений, рассматривающих себя в качестве буддийских».

Читать дальше

![Кирилл Королев - «Изобретая традиции» - метаморфозы фольклорных сюжетов и образов в славянской фэнтези [статья]](/books/398875/kirill-korolev-izobretaya-tradicii-metamorfozy-f-thumb.webp)