«Авеста» сохранилась в двух редакциях, отличающихся друг от друга порядком расположения глав. Первый вариант предназначался для чтения вслух при богослужениях, второй же — для изучения, поэтому сопровождается переводом на среднеперсидский язык и комментарием; этот перевод-комментарий называется «Зенд», отсюда традиционное неточное название всего свода текстов — «Зенд-Авеста» (и отсюда же довольно долго употреблявшееся название авестийского языка — зендский).

В варианте для изучения «Авеста» состоит из следующих частей: «Видевдат» (22 жреческих текста с предписаниями относительно того, как оградить человека от козней дэвов), «Висперед» (свод молитвенных песнопений), «Ясна» (72 молитвы, в том числе 17 гимнов — гат Заратуштры), «Яшт» (хвалебные гимны божествам) и «Малой Авесты» (сборник молитв и гимнов на каждый день, своего рода «краткий молитвослов»). «Гаты, — отмечал И. В. Рак, — самый священный, наиболее почитаемый зороастрийцами раздел „Авесты“. Все остальные авестийские тексты неоднократно подвергались переработке, а Гаты дошли в своем первозданном виде — при том, что гатский диалект был мертвым уже тогда, когда авестийский язык еще был разговорным».

Помимо перечисленных выше текстов, к авестийскому канону принято относить и другие сочинения пехлевийской литературы, среди которых, в частности, «Бахманяшт» и «Бундахишн» — пересказы утраченных частей «Авесты». В «Бахманяшт» рассказывается об избрании Заратуштры верховным божеством Ахура-Маз-дой, а в «Бундахишн» излагаются зороастрийские представления о сотворении мира.

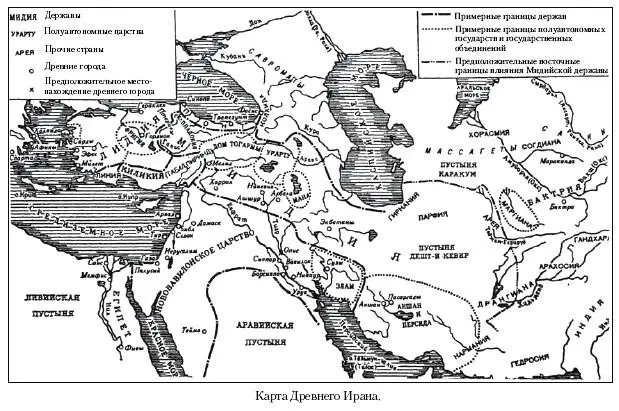

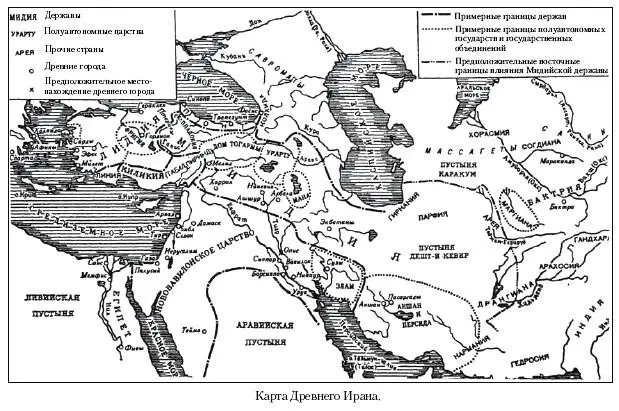

Что касается иранской мифологии (и шире — иранского менталитета) доавестийского периода, то есть до религиозной реформы Заратуштры, эти мифы реконструируются на основе дошедших до нас письменных источников, прежде всего самой «Авесты». По словам М. Бойс, «основой протоиндоиранских представлений о божественном было древнее восприятие мира, называемое анимизмом, — человек сознавая себя живым существом, приписывает сознательную жизнь всем другим предметам, как неподвижным, так и способным передвигаться. Предполагаемую сознательную силу во всех сущностьях они называли манйу , поавестийски маинйу , [12] Транслитерация переводчика книги М. Бойс на русский язык профессора И. М. Стеблин-Каменского. В литературе чаще встречается вариант «майнью».

от глагольного корня манн — „думать“. Наличие Маинйу приписывалось всем явленям, даже в их малейших проявлениях. Так, считалось, что комок земли наполнен Маинйу земли, а присутствие Маинйу воды ощущалось как в чаше для возлияний, так и в огромнейшем озере; признавалась и связь между Маинйу огня простого домашнего очага и пламенного солнца в вышине. Маинйу приписывался также неосязаемым предметам, так что существовали Маинйу мира и изобилия, Маинйу раздора и голода. Были и Маинйу качеств и чувств, таких как смелость и радость, ревность, жадность и тому подобные. Они, таким образом, воспринимались не как абстракции или составные части характера самого человека, но как активные независимые силы, к которым он может обращаться с молитвой или умиротворять их и которые, если человек им позволит, могут войти в него и влиять на него в лучшую или худшую сторону. Авестийское „маинйу“ чаще всего передается словом „дух“, и если эти духи были добрыми, то они почитались, а некоторые даже превозносились до такой степени, что могли действительно называться божествами и призывались по имени во время богослужения».

Кроме «Авесты» и сочинений авестийского канона, источниками реконструкции индоиранских (или протоиндоиранских) мифов может служить и «Ригведа» — текст более древний, нежели «Авеста», и сохранивший отчасти «ментальный колорит» индоиранской общности.

Традиционная индийская культура не знает хронологии. Носителям этой культуры чуждо европейское представление о линейном, необратимом, однородном и однонаправленном времени, отчетливо проявляющееся, скажем, в античной традиции. Как писала М. Ф. Альбедиль, «в Индии не было и не могло быть своего Геродота, Сыма Цяня или какого-либо иного „отца истории“, как и вообще долго не было своей историографии». [13] До мусульманского завоевания (XIII в.) Индия не знала ни хроник, ни летописей; первые исторические сочинения об Индии, если не считать античных периплов Неарха и Арриана, принадлежали перу именно мусульман — в том числе Аль-Бируни, знаменитому ученому-энциклопедисту и автору книги «Индия», где упоминается, в частности, находящийся в Кашмире письменный текст «Ригведы» — это первое упоминание о письменной версии вед.

В индийской культуре господствует цикличность всего сущего, тот самый «круг вечного возвращения», о котором много и подробно писал М. Элиаде. История для традиционной культуры — не более чем неоднократное регулярное воспроизведение изначальных событий: миротворения, первого жертвоприношения, первой брачной церемонии и т. д.

Читать дальше

![Виктор Лунин - Расскажу вам сказку [Сказки и легенды народов Западной Европы]](/books/399208/viktor-lunin-rasskazhu-vam-skazku-skazki-i-legendy-thumb.webp)