В поисках собственной творческой индивидуальности создавал произведения в духе передвижников («Урок музыки», 1892); писал картины, близкие к символизму («Щемит», «Преходящее»; обе – 1894), и декоративные композиции в стиле модерна («Плач Ярославны», «Чудо св. Моисея»; обе – 1896). Освоил различные техники ( масляную живопись, пастель, акварель и др.), которые позднее использовал одновременно для большей выразительности цвета и фактуры.

Обратившись к театрально-декорационному искусству , смог полностью реализовать своё стремление к декоративности и монументальности. В оформлении спектаклей художник выдерживал единый стиль всех элементов: от сценического пространства до деталей костюмов статистов (постановки оперы «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова в Большом театре, 1901; «Кармен» Ж. Бизе в Мариинском театре, 1908; драмы «Дочь моря» Г. Ибсена в Михайловском театре, 1905; «Маскарада» М. Ю. Лермонтова в Александринском театре, 1917).

В станковой живописи создавал пейзажи («Вётлы», 1909; «Пруд в чаще»; «Осенний пейзаж», 1920-е гг.), цветочные натюрморты («Цветы и фарфор», ок. 1912 г.; «Кувшинки», 1920-е гг.) и портреты. Портретное творчество Головина тесно связано с его театральной деятельностью. В период работы над постановкой «Кармен» художник создал живописную серию «испанок», где изобразил швей Мариинского театра в специально сшитых костюмах («Испанка», 1907; «Испанка в красном», 1908). Другая портретная серия посвящена Ф. И. Шаляпину («Портрет Шаляпина в роли Олоферна», 1908; «Портрет Шаляпина в роли Бориса Годунова», 1912).

Творчество Головина стоит особняком в русском и мировом искусстве, у него не было прямых последователей, но его новаторские театрально-декорационные работы питали вдохновение последующих поколений театральных художников.

«ГОЛУБAЯ РOЗА»,объединение русских художников-символистов, названное по одноимённой выставке, состоявшейся в Москве в 1907 г. Организатором и спонсором выступил Н. П. Рябушинский – предприниматель и меценат, художник-любитель, издатель журнала «Золотое руно», с которым сотрудничали поэты-символисты (А. Белый, Д. С. Мережковский, А. А. Блок, В. Я. Брюсов и др.). Вероятно, именно Брюсов предложил название «Голубая роза», выражавшее поэтическую мечту о несбыточно-прекрасном. Объединение просуществовало до 1910 г.

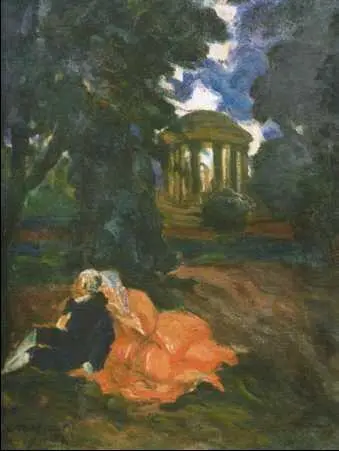

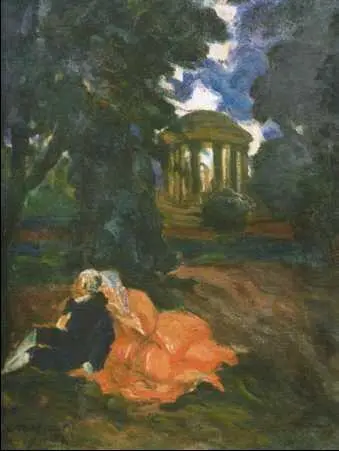

Н. Н. Сапунов. «В парке. Влюблённые». Нач. 1900-х гг. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Ядро объединения составили живописцы, участвовавшие в выставке «Алая роза» (Саратов, 1904): А. А. Арапов, П. В. Кузнецов , Н. Н. Сапунов , М. С. Сарьян , С. Ю. Судейкин , П. С. Уткин, Н. П. Феофилактов. На саратовской выставке были представлены также произведения мастеров старшего поколения – М. А. Врубеля и В. Э. Борисова-Мусатова , которых молодые художники считали своими предшественниками. Выставка «Голубая роза» демонстрировала, таким образом, преемственность поколений в искусстве русского символизма . В ней участвовали, помимо саратовцев, живописцы Н. П. Крымов, П. И. Бромирский, И. А. Кнабе, В. П. Дриттенпрейс, братья В. Д. и Н. Д. Милиоти, А. В. Фонвизин, В. И. Денисов, Н. П. Рябушинский, скульптор А. Т. Матвеев . Организаторы выставки стремились создать необычную изысканную атмосферу: стены были обиты мягкой серой материей, в залах благоухали живые цветы, звучала музыка А. Н. Скрябина, Н. Н. Черепнина, А. А. Спендиарова, читали стихи Андрей Белый, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др. поэты.

Н. Н. Сапунов. «Вазы и цветы на розовом фоне». 1910 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Выставка «Голубая роза» ознаменовала начало поздней фазы символизма в русском искусстве. По сравнению с графически-линейными произведениями петербургских мастеров из объединения « Мир искусства », которое доминировало в художественной жизни России нач. 20 в., работы молодых москвичей поражали нежными, дымчатыми, словно тающими красками и зыбкими, ускользающими формами. Их любимые мотивы – отражения в воде, туман, зеркала, облака, мир театра с волшебными огнями рампы и чудесными превращениями, происходящими на сцене. Большинство представленных на выставке полотен было создано в стиле модерн в его московском варианте. Вместе с тем некоторые картины предвосхищали появление авангардных направлений 1910-х гг. ( экспрессионизм, примитивизм ). Для московских живописцев был характерен интерес к традициям иконописи, парсуны и лубка , к восточному искусству.

Читать дальше