ВХУТЕМAС(Высшие художественно-технические мастерские), учебное заведение, основанное в 1920 г. путём слияния Первых и Вторых Государственных свободных художественных мастерских, ранее представлявших собой Строгановское художественно-промышленное училище и Московское училище живописи, ваяния и зодчества . В концепции новой системы образования нашли воплощение идеи «производственного искусства» ; здесь отсутствовало прежнее деление на «высшие» и «низшие» (технические) виды творчества. Вхутемас стал художественной школой, в которой происходило формирование и развитие принципов современного изобразительного искусства, архитектуры и дизайна . Студенты двух начальных курсов (с 1926 г. – только первого курса) обучались на Основном отделении, где изучали «первоосновы» пространственных искусств , особенности зрительного восприятия предметной среды. Важнейшее место занимали дисциплины: «Пространство» (преподаватели Н. А. Ладовский, Н. В. Докучаев, В. Ф. Кринский); «Графика» (А. М. Родченко ), «Объём» (Б. Д. Королёв, А. М. Лавинский), «Цвет» (Л. С. Попова , А. А. Веснин). На старших курсах шло распределение на факультеты: архитектурный, металлообрабатывающий, деревообрабатывающий (с 1926 г. два последних объединены в деревометаллообрабатывающий факультет), скульптурный, керамический, полиграфический (графический), живописный, текстильный и педагогический (с 1925 г.).

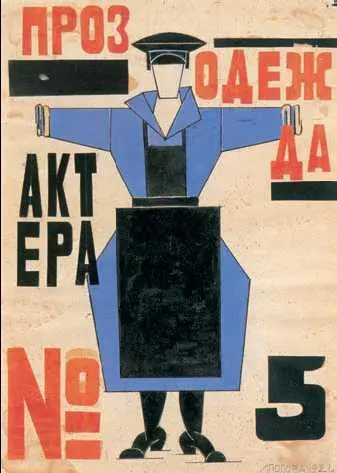

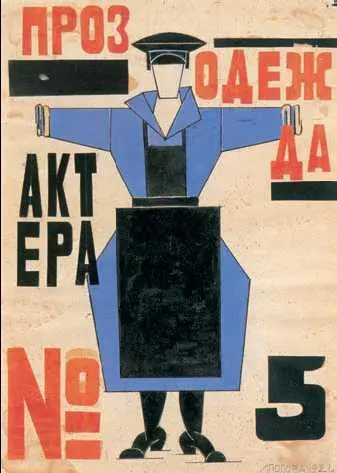

Л. С. Попова. «Прозодежда актёра № 5». Эскиз. 1921 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

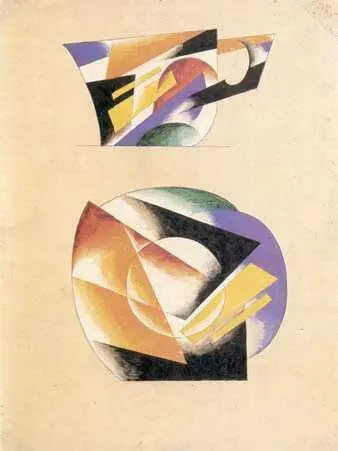

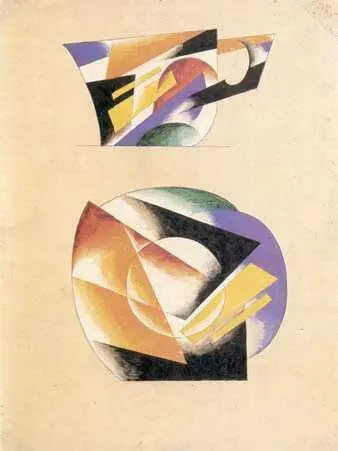

Л. С. Попова. Эскиз росписи чашки и блюдца. 1921 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

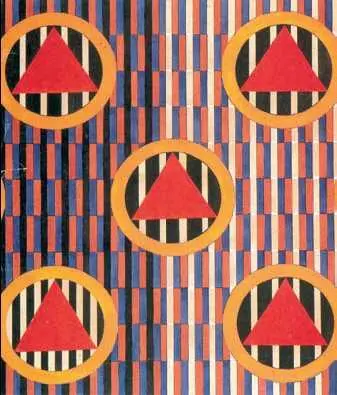

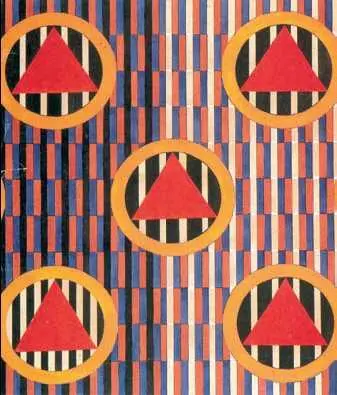

Л. С. Попова Эскиз рисунка для ткани. 1923-24 гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Во Вхутемасе важное значение имела индивидуальная педагогика, влияние крупной творческой личности. На полиграфическом факультете преподавал В. А. Фаворский (ректор в 1923-26 гг.), который привёл в систему программу Основного отделения, наладил учебный процесс, поддерживал преподавание станкового искусства; на архитектурном – Ладовский, впервые предложивший выполнять архитектурные проекты в макетах и учитывать при создании сооружения психологию восприятия; на металлообрабатывающем Родченко (с 1922 г.) готовил «конструкторов-художников», способных создать «внутреннее оборудование автомобиля и аэроплана»; на деревообрабатывающем Лисицкий (с 1925 г.) создавал мебель для жилища нового типа. Цвет и живопись на текстильном факультете преподавали Н. А. Удальцова, А. А. Лабас, А. В. Куприн. При создании учебных программ Вхутемаса проводились консультации с представителями различных предприятий и отраслей промышленности. Художественная школа была связана с производством. Институт существовал до 1926 г.

ГАУДИ ? (gaudi) Антонио (полное имя Гауди-и-Корнет Антонио) (1852, Реус, близ Таррагоны – 1926, Барселона), испанский архитектор, представитель стиля модерн . Сын кузнеца. С 1868 г. жил в Барселоне, где создал большинство своих построек. С детства страдал ревматизмом, обрекавшим его на долгие часы неподвижности, в течение которых он наблюдал за природой. Впоследствии органические, природные формы (облаков, деревьев, скал, животных) стали источниками его архитектурных фантазий. Обучался в Высшей технической школе архитектуры (1873-78); одновременно работал чертёжником и изучал различные ремёсла (столярное, кузнечное дело и др.). Испытал влияние теории французского архитектора Э. Виолле-ле-Дюка, идеолога неоготики , и каталонской готической архитектуры с ощутимой примесью восточных, мавританских мотивов. В 1870-82 гг. выполнял дизайнерские работы (проекты промышленных интерьеров, выставочных витрин, киосков, оград, фонарей и т. д.).

А. Гауди. Парк Гуэль близ Барселоны. Лестница. 1900-14 гг.

Уже в первой крупной работе (фонтан на площади Каталонии в Барселоне, 1877) проявилась безудержная фантазия архитектора. Дом, построенный для владельца керамической фабрики М. Висенса – Каса Висенс (1878-80), был похож на сказочный дворец. В соответствии с желанием владельца увидеть в своей загородной резиденции «царство керамики», Гауди покрыл стены дома многоцветными переливчатыми майоликовыми плитками, украсил потолки свисающими лепными «сталактитами», наполнил двор причудливыми беседками и фонарями. Садовые постройки и жилой дом составляли великолепный ансамбль, в формах которого архитектор впервые опробовал свои излюбленные приёмы: изобилие керамической отделки; пластичность, текучесть форм; смелые комбинации разностильных элементов; контрастные сочетания светлого и тёмного, горизонталей и вертикалей и т. д.

Читать дальше