В истории русского искусства портрет занимает особое место. По сравнению с западноевропейской живописью, на Руси портретный жанр возник довольно поздно, но именно он стал первым светским жанром в искусстве, с него началось освоение художниками реального мира. Восемнадцатое столетие часто называют «веком портрета». Первым русским художником, учившимся в Италии и достигшим несомненного мастерства в портретном жанре, был И. Н. Никитин . Художники второй пол. 18 в. научились виртуозно передавать многообразие окружающего мира – тонкие серебристые кружева, переливы бархата, блеск парчи, мягкость меха, теплоту человеческой кожи. Работы крупнейших портретистов (Д. Г. Левицкого , В. Л. Боровиковского , Ф. С. Рокотова ) представляли не столько конкретного человека, сколько общечеловеческий идеал.

Эпоха романтизма заставила художников (О. А. Кипренского , В. А. Тропинина , К. П. Брюллова ) по-новому взглянуть на портретируемых, ощутить неповторимую индивидуальность каждого, изменчивость, динамику внутренней жизни человека, «души прекрасные порывы». Во второй пол. 19 в. в творчестве передвижников (В. Г. Перов , И. Н. Крамской , И. Е. Репин ) развивается и достигает вершин психологический портрет, линия которого была блестяще продолжена в творчестве В. А. Серова .

Художники рубежа 19-20 вв. стремились усилить эмоциональное воздействие портретов на зрителя. Стремление запечатлеть внешнее сходство сменяется поисками острых сопоставлений, тонких ассоциаций, символического подтекста (М. А. Врубель , художники объединений « Мир искусства » и « Бубновый валет »). В 20 – нач. 21 в. портрет по-прежнему выражает духовные и творческие поиски художников различных направлений (В. Е . Попков , Н. И. Нестерова , Т. Г. Назаренко и др.).

ПОСТИМПРЕССИОНИ?ЗМ(фр. postimpressionisme, от лат. post – после и импрессионизм ), термин, принятый в искусствознании для обозначения магистральной линии развития французского искусства, начиная со второй пол. 1880-х гг. до нач. 20 в. Началом постимпрессионизма принято считать 1886 г., когда состоялась последняя выставка импрессионистов и был опубликован «Манифест символизма» поэта Жана Мореаса.

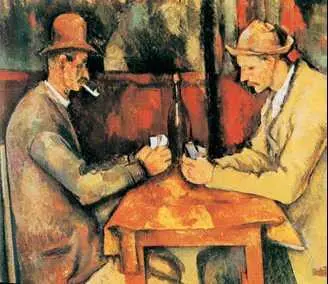

П. Сезанн. «Игроки в карты». 1890-92 гг.

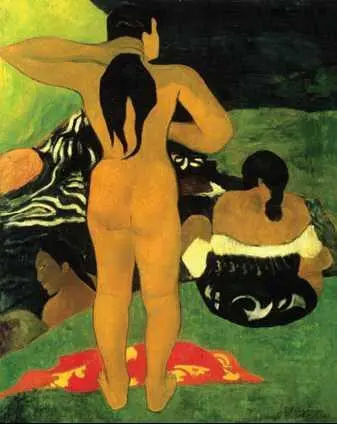

Новые течения объединяло неприятие эстетики импрессионизма и реализма , художники-постимпрессионисты стремились передавать в картинах не сиюминутное, а характерное и сущностное. К постимпрессионистам относят представителей пуантилизма (Ж. Сёра, П. Синьяк), участников группы « Наби », А. де Тулуз-Лотрека . Однако главная роль в определении творческого метода постимпрессионизма принадлежала П. Сезанну , В. Ван Гогу и П. Гогену . Каждый из этих мастеров работал самостоятельно и искал свой собственный путь в искусстве. Они не входили, как импрессионисты, в единую группу. Художников объединяло лишь то, что основой их творческих поисков был импрессионизм. Почти все они начинали свой путь в искусстве в русле этого течения, использовали открытия импрессионистов в области цвета, композиции, техники живописи, раздельного мазка и др. П. Сезанн неукоснительно держался метода работы с натуры. В творчестве постимпрессионистов сохранялось жизнеподобие образов, от которого позднее отказались многие авангардные мастера 20 в.

П. Гоген. «Таитянки на побережье». 1892 г. Музей Метрополитен. Нью-Йорк

Главное отличие постимпрессионистов от импрессионистов состояло в том, что они отвергали метод только зрительного наблюдения и изображения лишь внешности, поверхности явлений жизни. Используя распространённое сравнение искусства с зеркалом, П. Гоген утверждал, что в его произведениях отражается не внешний вид изображаемых фигур и предметов, а духовное состояние художника. Целью искусства стало самовыражение, а не подражание природе. П. Сезанн называл своё искусство «размышлением с кистью в руках». Постимпрессионисты хотели вернуть искусству то, от чего отказались импрессионисты: содержание, размышление, стремились восстановить связь с художественными традициями прошлого, в том числе классическими.

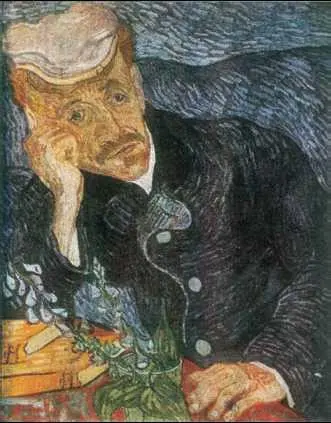

В. Ван Гог. «Портрет доктора Гаше». 1890 г. Частное собрание

Читать дальше