А. Мантенья. Роспись плафона «Камеры дельи Спози» в замке Сан-Джорджо. 1474 г. Мантуя. Фрагмент

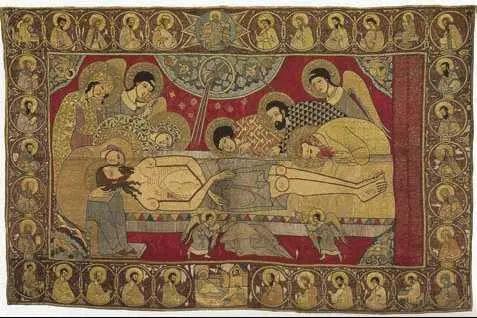

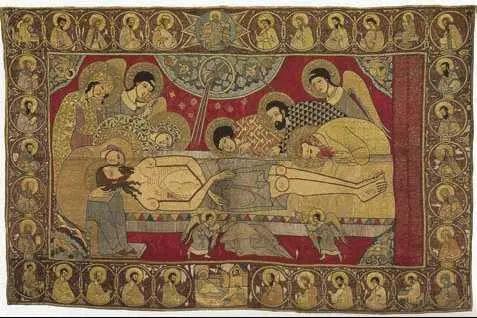

ПЛАЩАНИ?ЦА,полотно с вышитым изображением «Положения Христа во гроб» или «Оплакивания Христа». Символизирует погребальную пелену, в которую было завёрнуто тело Христа. Иконография композиций, украшающих плащаницы, сложилась на основе евангельских текстов. С кон. 16 в. плащаницей покрывают символический Гроб Господень, который ставят для поклонения верующим посреди храма в великую Пятницу на Страстной неделе.

«Оплакивание Христа». Плащаница. 1598 г. Государственный исторический музей. Москва

ПЛЕНЭ?Р(франц. plein air – открытый воздух), живопись, создаваемая на природе, под открытым небом. Только работая на пленэре, можно живо и полно передать особенности естественного освещения и световоздушную среду. Еще в нач. 19 в. английский художник Д. Констебл писал пейзажные этюды с натуры, пытаясь передать в них изменения погоды и атмосферы, но картины писались в мастерской. В сер. 19 в. на открытом воздухе работали мастера барбизонской школы и К. Коро .

О. Ренуар. «Железнодорожный мост в Шату». 1891 г.

По-настоящему открыли пленэрную живопись французские импрессионисты (К. Моне , К. Писсарро , А. Сислей и др.). В 1891 г. К. Моне вступает на пленэре в соревнование с природой. Он создаёт серию «Тополя» на берегу реки Эпт, работая одновременно на нескольких мольбертах, стремясь запечатлеть оттенки цвета и освещения, непрестанно меняющиеся в зависимости от времени суток и погоды. Художник пишет этюды-картины, состязаясь в скорости с самим светом: хрупкие дрожащие в золотистой утренней дымке и грозно вздымающиеся на фоне всполохов закатного неба деревья.

К. Коро. «Утро в окрестностях Бове». 1865 г.

В России во второй пол. 19 – нач. 20 в. работали на пленэре В. А. Серов , В. Д. Поленов , И. И. Левитан, К. А. Коровин , И. Э. Грабарь и многие др. Левитан запечатлел в картине «Март» радостное пробуждение природы от зимнего сна. На ноздреватом мартовском снегу лежат голубые, сиреневые и лиловые тени. Работая на пленэре, художник увидел и показал зрителям, что в свете яркого солнца тени теряют свой скучный тёмный цвет. Синее весеннее небо и яркое солнце окрашивают их в праздничные тона. Рефлексы (цветные отсветы) отражённого света и цвета проникают в тени сугробов, ложатся нежными бликами на снег возле крыльца.

С кон. 19 в. и до наших дней работа на пленэре лежит в основе обучения начинающих живописцев. Многие художники-пейзажисты по-прежнему создают свои произведения на пленэре.

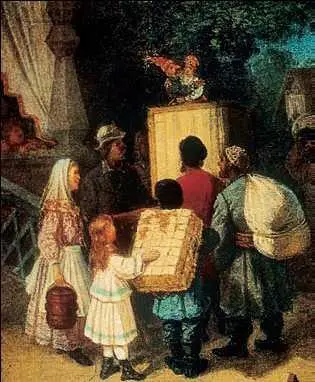

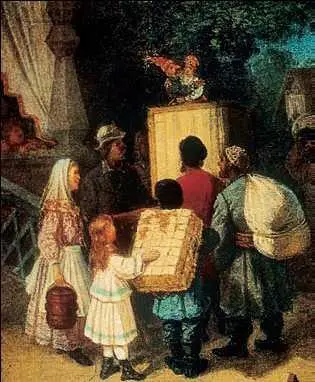

ПЛОЩАДНOЙ ТЕAТР,различные виды театральных представлений под открытым небом, на площадях и улицах ( мистерия , фарс, итальянская комедия дель арте; на Руси – игрища скоморохов и т. д.).

Л. И. Соломаткин. «Петрушка». 1878 г.

ПОДМАЛЁВОК,см. в ст. Масляная живопись .

ПОЛEНОВВасилий Дмитриевич (1844, Санкт-Петербург – 1927, село Борок, ныне Поленово, в Тульской области), русский живописец. Происходил из старинного дворянского рода. Его отец был историком и археологом, мать – детской писательницей, младшая сестра Е. Д. Поленова – художницей. Учился в Петербургской академии художеств у П. П. Чистякова (1863-71). В 1872-76 гг. в качестве пенсионера АХ путешествовал по Италии, Франции и Германии. Участвовал в сербо-черногорско-турецкой (1876) и Русско-турецкой (1877-78) войнах как художник-корреспондент. С 1878 г. жил и работал в Москве, участвовал в выставках передвижников . Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1882-95). Участник Абрамцевского художественного кружка .

В. Д. Поленов. «Бабушкин сад». 1878 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Читать дальше