П. А. Герасимов. «Вид на здание Оружейной палаты в Московском Кремле». Акварель. Первая пол. 19 в.

Коронационное платье императрицы Екатерины I. 1724 г.

Н. Давыдов. Шлем царя Михаила Фёдоровича. 1621 г.

В настоящее время Оружейная палата – главный российский музей-сокровищница; входит в состав Государственных музеев Московского Кремля. В ней хранятся древние государственные регалии, парадные царские одежды и облачения иерархов Русской православной церкви, золотые и серебряные изделия работы русских и иностранных мастеров, оружие, экипажи, парадное конское убранство. Оружейная палата располагается в специально построенном музейном здании (1844-51, архитектор К. А. Тон), её филиал – Музей прикладного искусства и быта 17 в. (открыт в 1962 г.) – в бывших Патриарших палатах.

«ОСЛИ?НЫЙ ХВОСТ»,группировка русских художников-авангардистов во главе с М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой , отделившаяся от « Бубнового валета » и устроившая две одноимённые выставки в Москве и Санкт-Петербурге (1912). В выставках принимали участие К. С. Малевич , К. М. Зданевич, А. В. Шевченко, С. П. Бобров, В. Е. Татлин , М. З. Шагал , А. В. Фонвизин, М. В. Ле-Дантю и др. В Санкт-Петербурге экспонировались также работы участников Союза молодёжи (В. Д. Бубновой, В. И. Маркова (Матвея), О. В. Розановой, П. Н. Филонова и др.). Название группы напоминало о нашумевшей мистификации представителей парижской художнической богемы, выставивших в парижском Салоне Независимых (1910) абстрактную картину, написанную якобы ослиным хвостом, опущенным в жидкую краску. Эпатажное название призвано было подчеркнуть, что живопись участников выставки ещё более «левая» и авангардная, чем у бубнововалетцев.

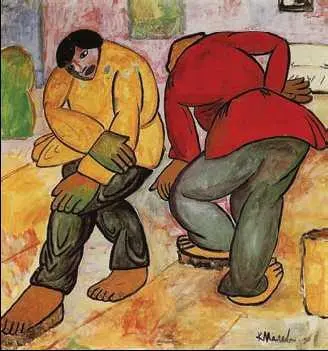

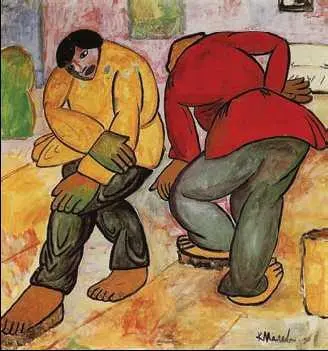

К. С. Малевич. «Полотёры». 1911-12 гг. Городской музей. Амстердам

Скандальную известность выставке обеспечила цензура, запретив ряд картин Гончаровой, представлявших лубочные изображения святых («Евангелисты», 1911), посчитав, что они не могут быть показаны на экспозиции с подобным названием. Участники «Ослиного хвоста» стремились соединить живописные достижения европейских мастеров с традициями русского народного искусства, крестьянской живописи, лубка, иконописи , искусства Востока, сближаясь тем самым с примитивизмом . На выставке были впервые показаны такие знаменитые впоследствии произведения, как «Отдыхающий солдат» и «Утро в казармах» М. Ф. Ларионова; «Крестьяне, собирающие яблоки» и «Прачки» Н. С. Гончаровой; «Полотёры» К. С. Малевича; «Продавец рыб» и «Матрос» В. Е. Татлина.

В отличие от «Бубнового валета», «Ослиный хвост», организационно не оформившись, распался уже в 1913 г.

ОСТ,см. Общество станковистов .

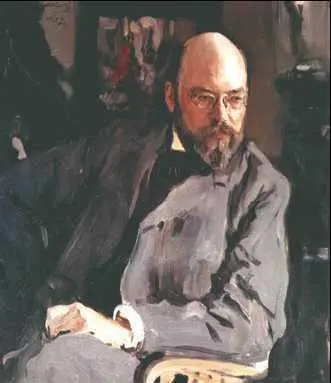

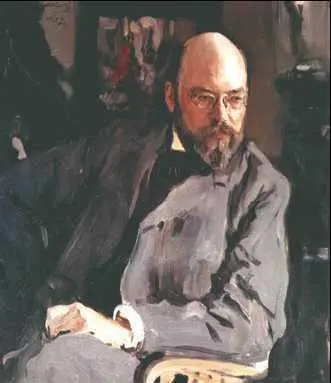

ОСТРОУ?ХОВИлья Семёнович (1858, Москва – 1929, там же), русский художник-пейзажист, коллекционер, общественный и музейный деятель. Родился в купеческой семье. Окончил Московскую практическую академию коммерческих наук. В 1880-82 гг. брал частные уроки живописи у художников А. А. Киселёва и И. Е. Репина . С 1880 г. – активный участник Абрамцевского художественного кружка . В 1882-84 гг. обучался в Петербургской академии художеств у П. П. Чистякова . Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1891 г.), Союза русских художников (с 1903 г.). С 1906 г. – действительный член АХ.

В. А. Серов. «Портрет И. С. Остроухова». 1902 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

И. С. Остроухов. «Первая зелень». 1887-88 гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

И. С. Остроухов. «Золотая осень». 1886-87 гг. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Читать дальше