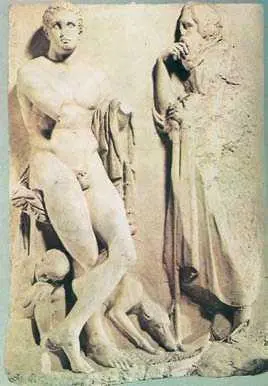

НЕКРOПОЛЬ(от греч. nekros – мёртвый и polis – город), кладбище, место для захоронений, как правило украшенное надгробными стелами и памятниками. Некрополи Древнего мира (в особенности у египтян, этрусков) часто представляли собой обширные «города мёртвых» с улицами и переулками, где гробницы могли выглядеть как архитектурные сооружения. Наиболее значительные египетские некрополи находились в Абидосе, около Мемфиса и Фив. Крупнейшие этрусские «города мёртвых» были возведены в древности вблизи городов Цере (ныне Черветери), Тарквинии, Клузий (ныне Кьюзи). Существовали подземные некрополи – катакомбы. Знаменит также Дипилонский некрополь вблизи Афин с замечательными мраморными надгробиями.

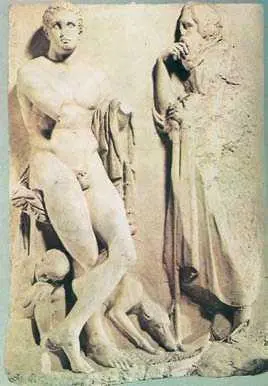

Скопас (?). Надгробие юноши. 4 в. до н. э.

Дипилонский некрополь близ Афин. Надгробия 5-4 вв. до н. э.

НЕОГOТИКА,«готический вкус», «готический стиль», художественное течение в архитектуре 19 – нач. 20 в., связанное с изучением и использованием форм европейского средневекового зодчества (Э. Виолле-ле-Дюк во Франции, Т. Рикмен в Великобритании). Неоготика в России прошла несколько этапов. В кон. 18 в. «готический» декор накладывался на стены классицистических зданий (В. И. Баженов . Усадьба Царицыно, 1775-85; М. Ф. Казаков . Петровский путевой дворец в Москве, 1775-82). Этот период в развитии стиля чаще называют псевдоготикой . В эпоху романтизма зодчие стремились воссоздать в архитектурных формах зданий целостный образ Средневековья (А. А. Менелас, А. И. Штакеншнейдер, М. Д. Быковский). В кон. 19 – нач. 20 в. неоготика переживает яркий расцвет как одно из течений в русле модерна , представители которого воспроизводили пространственные решения готики с помощью новых конструкций и материалов, металла и стекла. Городские дома напоминали средневековые замки (особняк З. Г. Морозовой на Спиридоновке, архитектор Ф. О. Шехтель , 1893-98; см. илл. на с. 574; собственный дом архитектора Л. Н. Кекушева на Остоженке, 1903; здание детского сада общества «Сеттлемент» в Вадковском переулке, 1907-10, архитектор А. У. Зеленко; все – в Москве).

Н. Г. Лазарев. Особняк Н. И. Миндовского в Пречистенском переулке. 1906 г. Москва

НЕОКЛАССИЦИ?ЗМ,направление в изобразительном искусстве и архитектуре кон.19 – нач. 20 в., возродившее интерес к наследию античности и Ренессанса, к ясной пластической форме. В зарубежном искусствознании этим термином обозначают искусство второй пол. 18 – нач. 19 в. (см. ст. Классицизм ).

Неоклассицизм как стиль в архитектуре формировался на протяжении 1900-х гг. Возрождение интереса к античной и ренессансной традиции заметно у таких архитекторов, как О. Перре (Франция), П. Беренс (Германия), Э. Лаченс (Англия). Период увлечения классикой был в творчестве П. Пикассо . В России возрождение интереса к классическим художественным традициям началось с поэтизации торжественных архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга и обаятельной простоты старинных русских усадебных построек. Именно в зодчестве нач. 20 в., в объёмно-пространственных композициях зданий, в их планировочных решениях, в их скульптурном декоре нагляднее всего обнаруживаются стилевые приметы неоклассицизма. Ориентируясь на классические образцы (античные храмы, дворцы и виллы итальянского Возрождения , дворцы, особняки, усадебные постройки русского классицизма), они использовали традиционные архитектурные формы и конструктивные приёмы сообразно современным представлениям о выразительности и красоте художественного образа здания. И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, В. А. Щуко сознательно стремились напомнить зрителю конкретный классический прототип . Зодчие, возводившие новые типы зданий – доходные дома, вокзалы, торговые предприятия, банки (А. Е. Белогруд, Ф. И. Лидваль, М. М. Перетяткович, И. С. Кузнецов, М. С. Лялевич, Н. Г. Лазарев и др.), создавали свободные вариации классических мотивов.

А. Е. Яковлев. «Автопортрет». 1917 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Читать дальше